ARTICLES

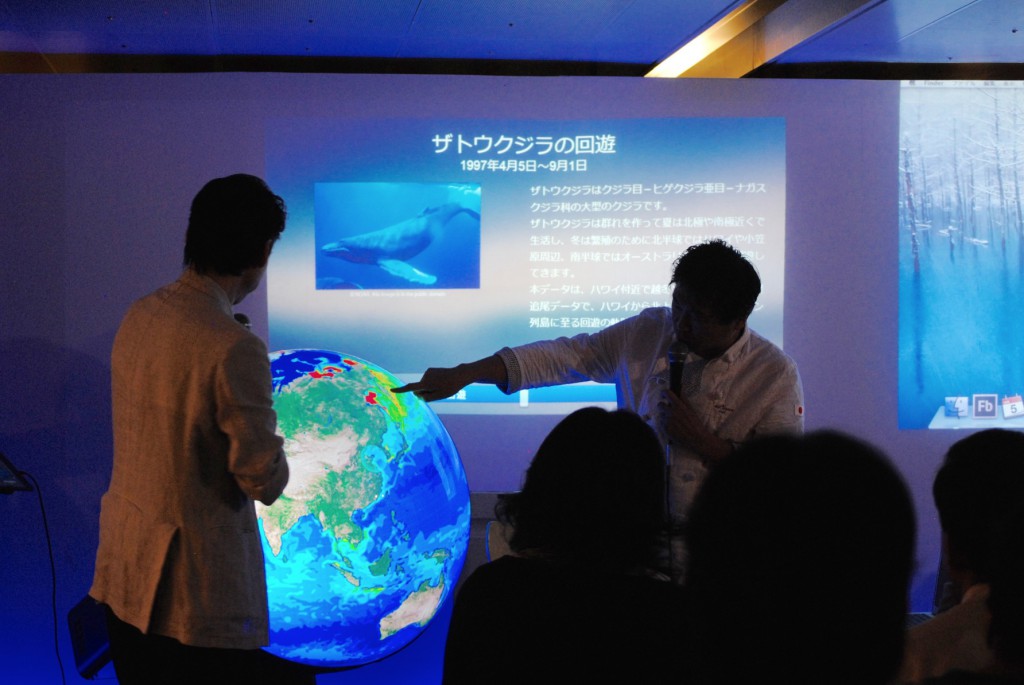

2016年7月末~10月末、東京駅から丸の内側に伸びる地下通路・行幸通りにて、世界初のデジタル地球儀「触れる地球」のプロデューサーであり、当財団の評議員でもある竹村真一氏のチームが企画する「丸の内・触れる地球ミュージアム」が開催された。「触れる地球」を5台設置した体験ミュージアム、そして全長220m にもおよぶ通路空間に「海・森・生物多様性」、「防災・減災・レジリエンス」、「未来技術」等をテーマにした演出がなされ、子ども向けから大人向けまで様々なイベントが開催された。

Next Wisdom Foundationは、8月末から毎週水曜、全9回にわたってソーシャルデザイン・ワークショップ「未開の未来」を共催。竹村氏が多彩なゲストとともに、想像力の飛距離を思い切り伸ばして未来を語り合うトークセッションだ。

第6回のテーマは「未開の味覚、未来の料理」。ヒトの祖先が森を出てから、狩猟採集、火の使用、農耕や牧畜の開始を経て、人類の食をめぐる状況は歴史を追って変化してきた。そして今、大量生産大量消費、飢餓と肥満といった問題を抱え、新たな「食」を作り出すことが求められている。

今回のゲストはアル・ケッチァーノのオーナーシェフである奥田政行さん。奥田さんが取り組んでいる味覚の探求についてうかがいながら、次代の地球食のOS、食文化の新たな次元に到達するための道を探った。

【ゲスト】

奥田政行氏(アル・ケッチァーノ オーナーシェフ)

1969年 山形県鶴岡市生まれ。地元高校を卒業後に上京しイタリア料理、フランス料理、純フランス菓子、イタリアンジェラートを修行。帰郷後にホテルと農家レストランで料理長を歴任。

2000年 在来野菜など旬の地元産こだわり食材を使った現在の店(アル・ケッチァーノ)を独立開業。地元食材にこだわり生産者の顔の見えるメニューを提供中。2003年 店舗の営業の傍ら、酒田調理師専門学校に於いて食材論の講師を3年間つとめる。

2004年 山形県庄内支庁より庄内の食材を全国に広める「食の都庄内」親善大使に任命(継続中)。

2005年 イタリア マルケ州アルチェヴィアより表彰される。

2006年 イタリアのスローフード協会国際本部主催の「テッラ・マードレ2006」で、世界の料理人1000人に選出される(日本からは11人)。

2007年 ドルチェの店 イル・ケッチァーノをオープン。2008年 庄内浜文化伝道師マイスターに認定。

2009年4月 銀座に山形県の食材をメインにしたイタリア料理店「YAMAGATA San-Dan-Delo(ヤマガタ サンダンデロ)」をオープン。

2009年11月 スペイン・サンセバスチャン世界料理大会に於いて日本の食材を紹介/料理を作る。2009年鶴岡市農業発展奨励賞を受賞。

2010年1月 第一回FOOD ACTION NIPPONアワード2009にて「コミュ二ケーション・啓発部門」優秀賞を受賞。

2010年4月 第1回「辻静雄食文化賞」を受賞。

人類の「食」のあるべき形とは?

竹村:「未開の未来」は今日で6回目。今まで車の進化や都市の未来といったさまざまなテーマをめぐってきて、今日は「食」です。

私たちは食に関して地球規模の問題を抱えています。事実を知ると危機感が募りますが、そもそも我々の食文化はまだまだ未熟なんじゃないか、もっと未来があるんじゃないかということを、人類史を振り返りながら考えていきたいと思います。

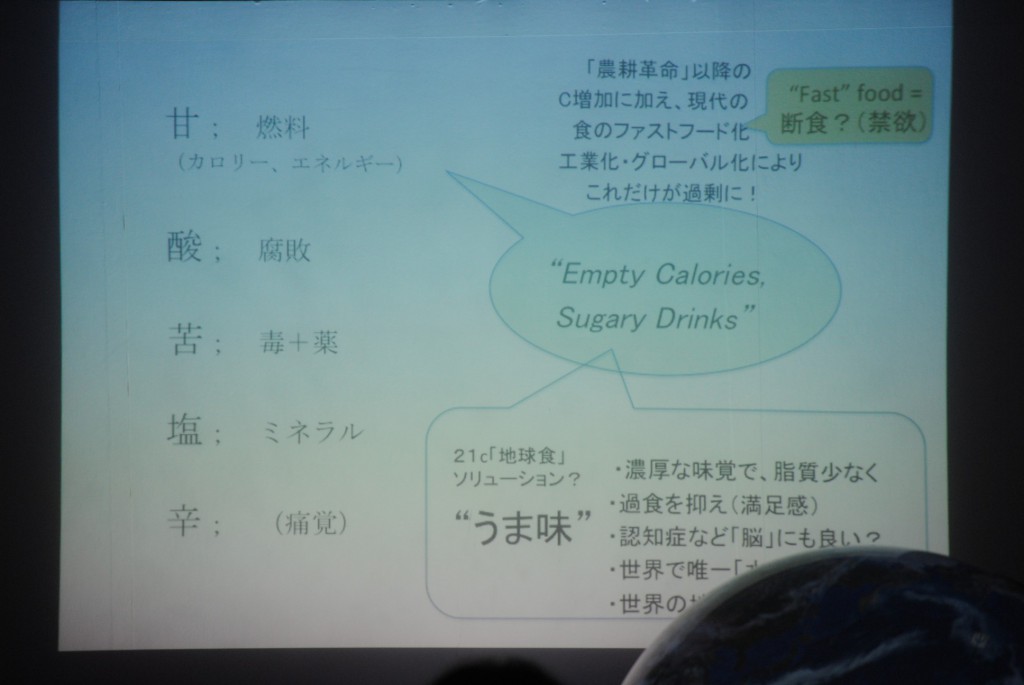

現代は、10億人が栄養不足に苦しんでいる一方で飽食の時代といわれ、22億の肥満人口を抱えています。そして肥満人口は、先進国ばかりではなく途上国にも多い。「エンプティ・カロリー」といわれる、栄養素が乏しくカロリーばかり高い食が世界に広がり、しかも地元産のものより安価に手に入るようになっているからです。世界中が貨幣経済に包摂される中でこういうものが地球人の食になっているわけですね。これを解決するには、生産量の問題だけではなく、我々の食、地球食の再設計を考えていかなければいけないということです。

それに最適だと思っているのが、本日お招きした奥田シェフです。博識とかクリエイティビティの面で世界屈指のシェフであり、地球と対話するかのように料理されるという意味でも稀有な存在です。

メインゲストにご登場いただく前に、辛口のオードブルになるかもしれませんがしばしお聞きください。

そもそも私たちが今常識としている食文化は、果たしてどれだけ人類の常識なのでしょうか。

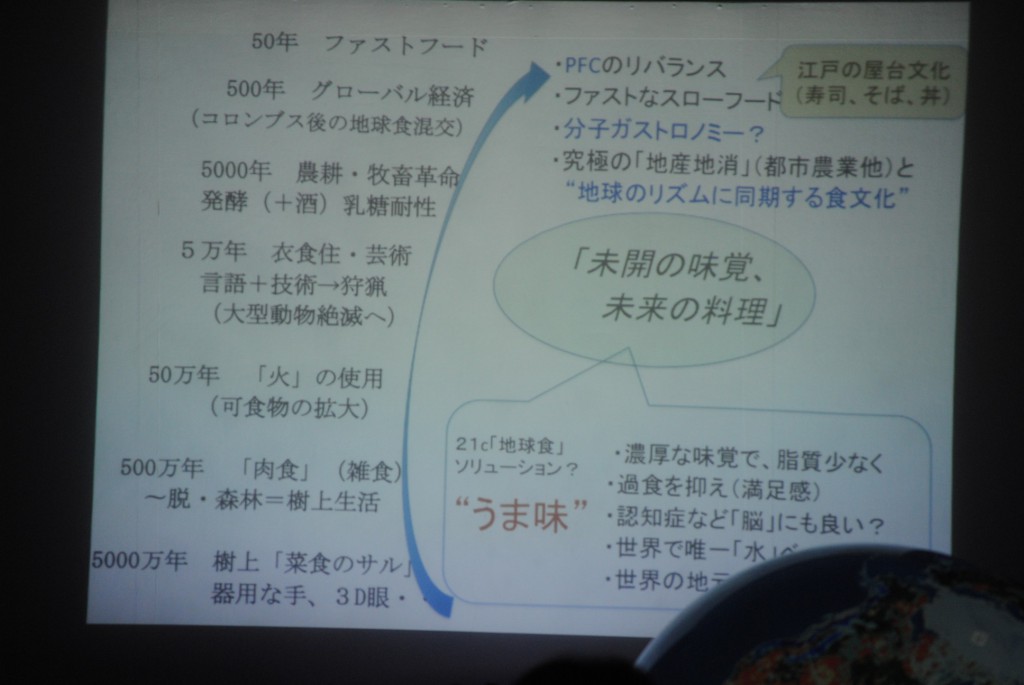

今のように炭水化物中心の食事になったのは、長く見積もっても5000年くらい前、農耕文化が世界に広まってからだということが、最近の研究でわかってきました。それに対して、人類が直立歩行を始めてから500万年。そもそも炭水化物をそれほど摂取していなかった人類にとって、今の食生活は最適なものなのでしょうか? 決して最近流行の低糖質ダイエットのよしあしを評価するつもりはなくて、時間軸を長く捉えるなら未来の食の設計の基本も変わってくるんじゃないか、そういう意図です。

もうひとつ、乳糖耐性について。大人になって牛乳を飲むとお腹を壊してしまう人がいます。本来、お乳を吸うのは赤ん坊の頃ですから、そのときは乳糖を分解する酵素を持っていますが、成長したらそれが失われてしまうのが、人類としては普通だったようです。でもあるとき牧畜を生業とする人々が、大人になっても乳糖を消化できるようになったんです。そしてそれが農耕革命以降のことらしい、とわかってきました。

木の実や草などを採取して、ときどき新鮮な肉を狩猟していた狩猟時代の食は、もちろん気候変動に弱いなどのデメリットはあったと思いますが、栄養バランスは取れていたんです。

農耕が始まると余剰作物が増え、人口増加にもつながりましたが、栄養面では貧しくなった。それを補うべく乳を飲んだり乳製品に加工するようになり、乳を消化できる酵素が産生できるように遺伝子が変化したというんです。

ところで、イタリア料理の代表というとトマトソースのパスタですが、パスタの原型は中国の麺、トマトはコロンブスが持って帰った作物です。つまり世界中の食材や食文化のリミックスによって生まれた地球的な食文化とも言えますが、その歴史は500年程度と、意外と浅いんですね。

そこから遡って5000年前、さきほど言ったように農耕によって食事から摂るPFCバランス(三大栄養素といわれるタンパク質、脂質、炭水化物の摂取比率)が変わりました。

さらに5万年前、言語や芸術が生まれてきた頃、言語コミュニケーションや技術の発達によって大型動物が狩猟できるようになりました。

そもそも5000万年前、僕らの祖先である霊長類は、樹上生活の中で木の実を取って食べていました。そのうち後ろ足だけで体を支え、それまで体を支えるものだった前足を、木の実や枝をつかむために使うようになり「手」が生まれてきました。ここで二足歩行の準備が始まったわけです。

500万年ほど前になると、祖先たちは二足歩行で森から出て、最初はそんなに大きな動物を狩ることはできなかったから、肉食動物の残り物をいただくようになりました。

そして50万年前に火を使うようになり、硬いものや毒のあるものなども食べられるようになりました。

こんなふうに歴史を整理していくと、ミルクを飲んだり乳製品を食べたりする食習慣は相当新しいわけですね。

先ほど言ったように、私たちは地球規模で飢餓と肥満の問題を抱えています。そのための解のひとつとして注目されているのが和食のベースである「旨味」です。

人間の身体はサバイバルのためにどうしても濃厚な糖や脂肪分を欲するし、脳もそれらに満足するようにできていますが、旨味はある程度の量で充分な満足感を与えてくれるので過食が押さえられるのではないか、という研究が進められています。

昆布の旨味であるグルタミン酸、鰹節のイノシン酸は、実はいろいろな食材に含まれていますから、旨味というOSを使いこなせば、それぞれの食文化の文脈のもとで、過食を防いだり、脂質を抑えておいしい料理を作っていくこともできるのではないか、ということでも注目されてきているんです。

このように、人類の料理文化は新しい段階へ進もうとしています。PFCバランスの見直しはもちろん、最近は分子レベルで食材の組成を変えて美味を追求する「分子ガストロノミー」というジャンルまであります。

農業の面でも進化はあります。2012年の五輪にあわせ、ロンドンでは2012個の市民農園を作ったとか、シャンゼリゼ通りが一夜にして大農場に変わった「自然の首都」というイベントとか、世界中で都市農業の大きな流れができて、いわば究極の地産地消が生まれてきました。こういうものを総括して、どんな未開の味覚、未開の料理をつくっていけるでしょう。

ちなみに江戸の屋台文化はファストなスローフードでした。つまり自然な食材で栄養バランスのとれたものを、簡便に提供していた。江戸人は圧倒的に参覲交代とかで独身男性人口が多かったし、忙しかったので外食をする。それで屋台文化が発達して、この時代に今の日本食の基本は培われました。

奥田シェフは分子ガストロノミーなどという言葉が一般的に使われる前からずっと、当たり前に科学的な魔法を駆使して先駆的な料理を作られてきました。それと同時に、野菜の育ち方を理解するために土に埋まってみる、というようなアナログなことをやられている方でもあります。

こういう広がりの中で料理と食の未来を考えておられる方は、世界的にもいないと思います。そして今日はそういう視点で奥田シェフと対話しながら、未来の食を占ってみたいと思います。

植物の性質を操るかのような、奥田シェフの料理

奥田:うまい料理を作るのは実は簡単です。甘み、塩分、旨味と脂肪分、これがあればいい。これ実は母乳と同じ成分です。油脂分、塩分、甘味、旨味。さらにそこに焦げ味をつけると間違いなくうまい。

でも私はうまいって料理を作らないことにしたんです。

竹村:挑発的に、苦かったりする料理を作られていますね。

奥田:僕の料理は絵でいえばピカソみたいな感じ。ピカソは目にフォーカスしたらそこを強調して、それ以外は省略する。だから僕も、たとえばナスの苦味にフォーカスしようと思ったら、その苦味を引き出すように料理していきます。

竹村:ナスが苦いのはその必要があるからですよね?

奥田:本来ナスは食べられたいと思っていませんから。

人間は、人間が野菜を植えていると思っていますが、実は野菜の作戦に引っかかっているだけ。野菜が人間に種を撒かせているんです。

野菜は自分の生息範囲を地球上に広げることと、自分の遺伝子を残すことしか考えていません。人間に食べられようと思っているのは、いちご、さくらんぼ、トマトなど。赤い色は実は人間や動物に食べてもらいたい印で、胃の中に種を入れてもらって遠くに行って排泄してもらう。その排泄物に包まれた種が芽を出すことで生息範囲を広げるんです。

タンポポのように風を使って飛んでいく植物もあれば、ココナッツのように海に落ちて流されて遠くに行く植物もあります。いい香りのバニラは猿が手でむきたくなる。むくと手に脂分と種が付いて遠くに運ばれます。植物は動けないのでそんな「妖術」を使うんです。

ワサビの辛味成分は、糖と結びついた形でワサビの細胞内に入っています。動物がワサビをかじると細胞内の酵素と反応して辛味成分が分解されます。この辛味が揮発性なので鼻につーんときますが、これは「これ以上僕を食べていけないよ」というワサビのシグナルなんです。火を使って刺激物や毒を消すことができた地球上の唯一の生き物である人間は、毒を熱によって殺すことでいろんなものを食べられるようになったんです」

竹村:ある程度の毒は体にいいわけですよね。

奥田:そうです。ある程度は、体がその毒を排出しようする機能によってデトックスにもなります。

ところで、苦味は基本的に毒の味なので、ピーマンなどは子供が小さいうちは食べさせてはいけません。

竹村:ということは子供の好き嫌いの感覚をある程度信用してあげてもいいと。

奥田:はい。レモンもそうです。

竹村:野菜でも、根っこと葉っぱ、花、それぞれの意図が違う。つまり食べられたいか食べられたくないかも違うので、そういったことを知るために土に埋まったりするんですね。

奥田:植物のことを知りたかったら自分が植物になればいいということで、土を掘って首だけ出して埋まるんです。植物は自分で動けないので、水が欲しいときや暑いときに対応できるような体に変化させていくしかないんです。それが突然変異。その突然変異を人間が取捨選択してきたのが現在ある野菜の品種につながります。

竹村:そうやって選抜を繰り返して、その地域で固定した品種が「固定種」。本来の個性が残っていて味わいが深いと言われます。

奥田:そうです。その地域の土地や水、気候に順応してきた野菜です。

竹村:食材を見ているだけじゃわからない、植物が感じる光や風を、食材が育ったプロセスを自分で追体験しないといけないとお考えなんですよね。

奥田:それを感じると料理の発想が生まれるんです。たとえば辛味大根。人間はその辛味を生かすためにすりおろします。大根が動物からかじられたと思わせるんです。辛みを強くしたければ細かいすりおろしを使い、甘くしたかったら鬼おろしを使います。大根には体にいい成分も含まれていますが、もともと動物に食べられないために毒を持っています。一人で大根一本生で食べたら中毒を起こします。その毒素を人間の体に入れないようにするには皮をむいて毒が多いところをなくしたり火を通すことで毒を殺したりするんです。

竹村:料理ってすごいですよね。一本の植物にいろんな要素があって、その一部を引き出したり殺したりすることによっていろんな形に使えるわけですね。

奥田:その植物の性質の何を抽出するのかによって、料理の仕方は変わってくるんです。

ワサビをすりおろすときにトントンとたたいて「かじられたよ」と教えると、一気に辛くなります。ワサビの中にある食べられたくない、生きたいというシグナルを利用した料理法なんですね。

竹村:別の食材を組み合わせることでも、もともと持っているいい面が出たり違う面が出たり。

奥田:「カブ」を知りたかったら「カブちゃん、僕は君のことが大好きだよ」と自己暗示かけるんです。たとえば人間は人のことを好きになると、その相手の生まれたときのことや今まで誰と付き合ってきたかなど、いろいろ知りたくなりますよね。それと同じでカブを好きだと思ったら、カブの原種、原産地などを調べて、全部が好きとばかりに食べるんです。10個ぐらい食べると中毒起こします。そうすると体がブタの脂を欲しているなと感じる。そこでカブとブタを合わせてみると、すごくおいしくなるんです。

竹村:それはカブの体に悪い成分をうまく中和してくれるということですか。

奥田:そうです。

和食は、未来の地球食をつくるためのヒントに満ちている

竹村:私、和食を「japanese food」ではなく「harmony food」と訳すのが気に入ってるんです。実際、和食には何かと何かを和するノウハウがたくさんありますよね。

奥田:はい。

本来の和食は油を使わない料理です。てんぷらが登場するまでは。

日本人は呪い殺されることを恐れ、暗闇を嫌っていたから、油は照明に使っていました。そんなものを食べるなんてもったいないということと、仏教の影響で四つ足の動物を食べてはいけなかったということで、先ほど触れたおいしい要素、油脂分、塩味、甘味、旨味のうち、油脂分を抜いて味をつくってきたのが和食です。

竹村:ちなみに奈良時代の聖武天皇(701〜756)による肉食禁止がきっかけで豆腐文化が花開き、今それが世界中で必要とされています。ご存知のとおり日本はトウモロコシや大豆を大量に輸入していて、自給率は1割以下です。でもその大半が牛豚鶏など家畜の飼料に使われています。特に牛は10人分の食料で育てても食肉にすると一人分。食料危機の足音が聞こえる時代にあって肉を食べすぎなんです。そんなことを考えると、大豆を美味しく食べるという聖武天皇以来の食文化のOSの必要性が理解できると思います。

奥田:ちなみに痩せたいと思った方は、ご飯の代わりに茶碗に豆腐を入れておかずを食べているとあっという間に痩せます。やってみてください。

竹村:豆っていうのはすごいですよね。マメ科の植物って空気中の窒素を取り込んでアミノ酸やタンパク質を合成します。つまり、空気中にあるだけでは利用できない窒素をマメ科の植物が固定して、あらゆる生物にとって必要なアミノ酸、タンパク質を作る「素(もと)」をコーディネートしてくれるわけです。

奥田:おもしろいですよね。

竹村:大豆食も旨味もそうですが、日本食って、これからの地球食をデザインするときのヒントに満ちていると感じます。今、クールジャパンが世界的に人気、などと言って喜んでいますが、そうじゃないんですよね。

奥田:さっきも言ったように日本人は呪い殺されるのを嫌ってきたので、「あなたの命をいただきます」とこれから自分の体の中に入れる食べ物の精霊を成仏させてから自分の中に取り入れます。懐石料理などで箸が横に置いてあるのには、人間界と精霊界の結界という意味があるんです。日本人はもともとは神道の国に仏教が入ってきてそれを受け入れ、調和させてきました。それが日本の和の文化で、こんな和食の作法にもそれが現れています。

一方で、ほかの宗教を追い出した西洋の文化では、地球上の支配者は俺たちだ!とばかりに、ナイフとフォークを人間界とは違う肉に刺して切り刻んで食べる。そうして食べるとナイフフォークのとき美味しいんです。

ちなみに西洋の食中酒はワイン。料理の油をワインの酸味で切って、一皿一皿で完結させる料理です。それに対して日本酒は懐石のように流れる料理。その流れの多皿の料理を食べながら日本酒を飲んでいきます。日本酒は甘味や旨味を増幅させて皿と皿を繋げながら合わせる料理を活かしてくれます。

竹村:そういう意味では旨味と大豆文化だけでなく、いろいろなものをうまく編集する力も、和食のOSかもしれません。

奥田さんも注目される「口中調味」ですよね。つまり、料理をお皿に盛り付けて出した段階はまだ中途で、最終的には食べ手が口の中で完結させる。ユーザーオリエンテッドというか、おもしろい文化ですよね。

奥田:口中調味って、日本人の特徴的な食べ方です。

ご飯は噛んでいくと甘くなっていきます。他の食材、たとえばたくあんとごはんを一緒に噛んでいくとまた味わいが変わりますね。トンカツ定食を食べるときは、トンカツにキャベツをのせて食べ、味噌汁を飲みながらご飯を食べる人と、ご飯とトンカツをかじりながら味の終わりにたくあんを入れる人など、それぞれが自分の口の中で好みの味を作っていくんですね。

竹村:奥田さんご本人はそこにいたずら心を発揮されます。食べる人がどのように口中調味するかまでデザインしちゃうんです。

奥田:人により噛む回数が違うということを全部見ていて、同じテーブルでも、3回噛んで飲み込む人と8回で飲み込む人では味付けを変えました。3回しか噛まない人には、パスタの中に10回噛まないと噛み切れない硬い具材を入れる。するとパスタを必要以上に噛まないといけないから結果的に口中のアミラーゼと口の中で混ざり合い、パスタの甘みがでる。そういうことを計算して調味することもあります。また、会話して「A型だな」と思えば、Aは漢民族に多い血液型なのでお米を分解する酵素を持っているから米料理の量を多くしたり、この人B型だなと思えば、遊牧民に多い血液型なのでチーズの量を多くしたり。そんな感じでお客様それぞれに合うだろうと思った食材や味付けの料理を出すなんてことをしていました。

竹村:その人の体質や体癖を見て、ひとりひとりの個性に合わせるやり方は、もう東洋医学みたいな料理ですね。

奥田さんの料理って「イーティング・デザイン」なんです。料理だけをデザインするのではなく、口の中でどういうプロセスで噛まれ、飲み込まれ、ほかの食材とマリアージュされ、というプロセス全体をデザインしているんですね。

奥田:笑いながら楽しくなって料理を食べると、甘みを感じるようになります。難しい顔で食べると味覚は苦味を拾ってしまいます。食事を楽しくさせるための方策の一つは、ワイングラスにワインを少しずつ注ぐことです。ワインを飲むとき、グラスにたくさん入っていると首の角度があまり傾きませんが、少しずつだと上を向くので、前向きな未来的な話になるんです。だから楽しく話したいときは、相手にワインを少しずつ注ぐといいですよ。ちなみに日本酒を飲むときは下を向くので思い出話になります。

料理の可能性を広げる、味付けの法則がある

※奥田政行著『食べもの時鑑』より

竹村:これは味のパレットですね。

奥田:はい。味覚を色で表現して、組み合わせの可否を表現しています。どんな高級料理でも味の中心は味覚3つでほぼできます。

竹村:同じ色を合わせるということもよくされていますよね。

奥田:そうです。苦味は緑と考えると、緑と緑を足すと深緑になる。たとえば、ビールと唐揚げっておいしいですよね。ビールと枝豆も。あれは異質の苦味と苦味の相乗効果です。

フォアグラとかトリュフとか高級なブランデーなどの高級食材は、苦味と苦味の下にぽっと開くように甘みがあるんです。高級なお茶、抹茶も。

苦味と苦味を二つ持ってきてその下に甘みを付ければ、安い食材でも高級食材のようなおいしいものに化けるんです。

竹村:エルブジ(※)という創意に満ちたレストランで生まれた分子ガストロノミーをご存知のかたも多いと思うんですが、奥田さんのお話を聞いていると、特別なハイテクや最新機器を使わなくても、科学的な原則に則った料理っていくらでもできるんだと思えてきますね。

(※)エルブジ:スペインのカタルーニャ州にあったレストラン。独創的な料理で知られ、「世界のベストレストラン」に5回選ばれた。2011年に閉店。

奥田:分子ガストロノミーは、100年先、人口が増えて食べ物が不足したら必要不可欠なものになるかもしれませんね。

竹村:そういう未来にはしたくないですけどね。

奥田:基本的にあの世界は加工業者さんの仕事だと思います。加工品は賞味期限の長い料理。レストランで出す料理は賞味期限の短い加工品だと思うんです。レストランでは、食材の生きた栄養などいい波動をお客様の体に取り入れていただきたいと思っているので、なるべく分子ガストロノミーには僕は頼りたくないんです。

※奥田政行著『食べもの時鑑』より

奥田:この図は、味付けの道筋です。たとえば脂分のあるものは、最初に酸味を付け、そこに旨味をつけて……という順番によって、味の道筋が決まってくる。おいしい料理をつくるためには味付けの順番がある、それを示しています。

竹村:家庭の食文化をつくるのには非常に大事ですよね。自分たちの正しい味覚で適量をセンシングできるようにしていくためには、正しく味を感じられるような料理法というのはとても大事になるんじゃないですか。

奥田:そうなんです。でもこうやって道筋がわかっていると簡単なんです。

竹村:さっきのお話で、カブを10個食べて中毒状態になったご経験をお話されました。そのとき欲したものからカブに合う食材を見出すなど、相当な体験を経て理論化されているんですね。このスライドだと字が小さくて見えないと思いますので、ぜひ奥田さんのご著書を買ってください。今日のお話のエッセンスが全部入っています。

奥田:『地方再生のレシピ』という本です。発売初日に売り切れて、第二版が2日で売り切れて、今は第4版まで行っています。

この本がベストセラーになったことがきっかけでたくさんお話をいただいて、10月にも『食べもの時鑑』という本が出ます。題字は書家の紫舟さん。ここに先ほどの味覚の図が掲載されています。料理をつくるのに大切なのは食材の味を探知する能力。切る焼く蒸す、という技術を身につけた上で、自分だけの哲学を持っていると、新しい料理は無限大に広がっていきます。そういうことが書いてある本です、

竹村:今日話していることは新鮮だけど断片的です。それが体系化されたのがこの本です。

本の題字ご担当の紫舟さんと、奥田さんと私どもは、昨年のミラノ博でコラボしました。

万博のテーマは「Feeding the planet, Energy for life」。

100億を超える人口を食わせていけるのかという量的な問題と同時に、太っているのに栄養不足という人が何億人もいるという質的な問題の解決も必要ではないかと問いかけ、それに対するソリューションを世界から募った、非常にクリエイティブな万博でした。そこで我々は、旨味も含めた日本のクリエイティブOSを、いかに世界のために役立てられるかを提案しました。

もう日本のお国自慢に終始する時代じゃないと思うんです。我々の伝統の中に地球の役に立てるものがいっぱいあり、一方で日本人自身がその価値を忘れかけているところがあります。

食文化を見れば、その国の気候風土、たどった歴史がわかる

奥田:和食って一言で表現すると調和なんですね。和食を食べるときは皆さんは自ら味を探しにいっているんです。能動的になっています。一方、洋食は向かってくる味を受け止める、受け身になっています。

竹村:おもしろいですね。「探させる」ということをイタリア料理にもお使いになってるわけですね。

奥田:僕の料理はよくイタリアンじゃないと言われるんですが、その通りです。日本人が食べるイタリア料理を考えて、作ったのがうちの料理です。

僕は料理によってなにを楽しむべきか明確に分けています。

中華レストランに行ったら油を食べてください。どんな油を使っているか、そしてその油に対して酸味と辛味をどうバランスよく使っているかで、その職人のセンスがわかります。

和食を食べに行ったら水を味わいます。刺身の切り口を食べる前に舐めてみて、切り口がすっと滑らかで水を感じたら、すごくいい包丁で切っています。野菜などもそうです。あんかけも、ちゃんと水分を感じる濃度であるべき。それにはあんの味付けが濃いとダメで、自分から味を探しにいくような濃度と味であるか、ちゃんとだしの旨味が出ているかを味わいます。

フランス料理は哲学の料理なので、そのシェフの哲学がお皿のなかでちゃんと着地しているかどうか見ます。フランス料理はミシュランとともに発展した料理で、そういう哲学を持っていないとミシュランで星はつきません。

スペイン料理を食べに行ったときは、いかにいい意味で裏切ってくれるかを見ます。先ほどお話に出た分子ガストロノミーを使っていたり、そういうところを楽しみに。

そして最後にイタリアンは「The素材!」です。素材ありきの料理で、使っている食材すべての味がちゃんと感じ取れないとイタリアンとは言えない。素材を味わうのがイタリアンです。

その中で僕のイタリアンがどこに位置するかを突き詰めて、一つの皿に入れる味は三つまでと決めました。素材を全部味わうために、3つで構成します。そして和食の考え方は使うけれど、和食の調味料は使わない。このように自分で法則を作っています。

ちなみに、その国の水と土と気候と、人間がどんな歴史を刻んできたかを勉強すると、なぜフランス料理がフランス料理なのか、なぜ中華料理が中華料理なのか、わかってしまうんですね。

なぜ中華が揚げ物を使ってきたか。中国は海に面しているところが少ないので、海のものを内陸まで運ぶ途中、表面にどうしてもカビが生えます。それを殺菌するため熱い油を使うんです。お米を炊いても水が日本ほどおいしくないので旨味のとろみをつけて、旨味でご飯をコーティングします。また、水が日本ほどきれいじゃないことに加え、大人数分の料理をするために、煮るのではなく蒸す調理法が発達しました。

フランスは水が硬水なので、日本のだしのように味を抽出しづらい。それで、煮詰めて凝縮させます。

竹村:各地の食文化にはそれぞれの風土と歴史が育んできた背景があり、それぞれの文化のなかに未来に引き継ぐべきOSやアプリケーションがあります。

同じ食材でも採れる地域によって味が違い、それにより料理法も変わってくるわけですね。

奥田:はい。僕、マグロを舐めれば、イワシを食べてきたかイカを食べてきたかがわかります。ノドグロも、どこで獲れたかわかります。

竹村:それは海流の影響でしょうか。北の海で増殖したプランクトンが海流に乗って日本近海にやってきて、たくさんの魚を養います。その北からの海流を、魚を育てる親みたいな存在ということで「親潮」などと呼びます。

海で生物が死んだら海底に沈み、そこでバクテリアに分解されて栄養分として蓄えられます。北の湖では、海面近くの海水が凍ると、凍るのは水だけで塩分は絞り出されます。だから氷の周りの海水は冷たくてしょっぱくて重い。それが海底に沈み、深海にたまっていた栄養素が上の方にあがってきて、そこでプランクトンが増殖するわけです。

対して南からの海流である黒潮は、ほとんど栄養素がないから黒く見えます。南の海水は、海面近くは温かいので栄養豊富な深海の水となかなか入り交じらないんです。ただ、台風が起こると海がかき混ぜられて海底の栄養素が上に上がってきます。だから台風の後は豊漁になるんです。

マグロの味も、育った海域に親潮があるか黒潮があるかで全然変わってくるんですね。

奥田:そうです。日本海の親潮は中国大陸に向かって流れます。日本海には大和堆という海底山脈があり、そこに日本海に沿って流れる対馬暖流がぶつかって栄養豊富な深海の水を巻き上げるので、豊かな漁場となっています。太平洋側も、親潮と黒潮がぶつかる三陸沖が世界三大漁場のひとつになっています。

太平洋側の海流はゆっくりと柔らかいので、ここにいるマグロは運動をあまりしないため脂が乗っています。だからわさびが合うんです。

日本海側は海流が激しいのでマグロは体がしまっていて鉄分に飛んでいるので、酸味を感じます。だから甘い醤油を使っている地域が多いんですね。こんなふうにどんな醤油文化か、海流からわかるんです。

竹村:マグロの味は育った環境で違ってくる。地球を知る窓であるわけですよね。

奥田:味わうと、その食材の育った風景が見えてきます。

竹村:そういえば奥田さんの料理で、ワラサを満月の大潮のときの塩水でいただくカルパッチョがありますね。

奥田:満月の大潮の時、海底から上がってくる塩は、マグネシウム、カルシウム、カリウム、鉄分、亜鉛などミネラルの量が1、3倍くらいに増えるんです。特にマグネシウムの苦味がワラサに合うんです。

竹村:なるほどねえ。ひっくり返るくらい面白い。こういうことを感じながら食材を選んだり料理したり食べたりしていると、地球ともっともっとよい形でコミュニケーションできる文明になっていくと思うんです。

頭でっかちにならずに「食」という根源的なプロセスを通じて地球とコミュニケーションできる世代を育て、未来の食を作っていくのは、これから一番大事な仕事になると思います。

工業中心の日本では、食や農の産業分野はマイナーだと思われてきましたが、今でも農機具生産まで外食産業など周辺産業を全て含めると100兆円の産業規模があり、これは日本のGDPの五分の一ほどを閉めるそうです。未来の人類をつくるためにも未来の日本経済を支えるためにも、非常に大事な分野だということですね。

奥田:そうですね。

竹村:先ほど出た「和食は味を探しに行く料理」というお話、日本文化らしいと思いました。

「味わい」の「わい」は長く続くという意味ですね。そして「幸い」は「サキわい」。「サキ」の「サ」は山から宿ってくるエネルギーで、それが宿った花が桜(サクラ)で、それが降りてくる月が「皐月(サツキ)」。「サ」とは、ほとばしり出る強いエネルギーなんですね。そしてそのエネルギーが長く伸び、続いている状態を幸い(サキワイ)と言うんです。味わいも押し付けがましい味じゃなくて、探しているうちにそれが伸びてくるものですね。

こんなふうに日本語を味わっているといろいろなヒントがあると感じます。

奥田:うちの店のフルコースでは、最初の料理で魚と塩を味わっていただきます。次に魚と塩と野菜、その次に魚と塩と野菜に酸味。これがイントロで、最後に魚と塩と酸味にソースというカリスマを持ってくる。コースは13皿で構成していますが、そうやって提供すると、お客さんは全部食べられます。

大ヒットする歌と同じです。いつまでも聞いていたい歌って、楽器が単音で始まって次に2つめの楽器、次に3つめ、4つめにボーカルの歌が入ってくるんです。

竹村:奥田料理論はシアターデザインでもあるんですね。

人間が新しい次元を開くための「食」を再び

竹村:そろそろ終幕ですが、なにか客席の皆さんから質問はありますか。

−— 興味深いお話でした。ありがとうございます。

私は画像処理や人工知能系の研究に携わっています。茶道を8年ほどやっていて、それらを融合できないかなと思っている者です。お茶の植物の特殊性が気になっていたのでコメントいただければと思いました。

神農(※)がいろんな物を食べて毒を消すためにお茶を飲んでいたという話が印象に残っていて、どう特殊なのかしりたいと思ってお聞かせいただければと。

(※)神農=中国の伝説に登場する農業と医薬の祖とされる人物、様々な植物を食べて効能や用法を確認したと伝えられる。

奥田:お茶を数えるとき一杯、二杯ではなく一服と言うのは、昔は薬として飲まれていたからです。生水にあたったときお茶を煎じて飲んだということもあります。お茶のカテキンで毒消ししていたんですね。

茶道って、おもてなしの究極でもありますね。

竹村:人類は植物に大変お世話になっていて、栽培植物、米や小麦はもちろんですが、先程の話にも出て来たような毒にも薬にもなるものとも共進化してきたところがあると思います。それがお茶やコーヒーですね。たとえばコーヒーはイスラムの神秘主義スーフィズムにおける瞑想のドラッグだったんですね。それが大衆化され、ロンドンのコーヒーハウスなどで飲まれるようになって資本主義の商品になり、さまざまな人の集う場所を生んでいった。メキシコのカカオなどもそうですが、向精神薬というか、人間が脳の普段使っているのとは違う次元を開発するのにお世話になってきた歴史があります。

奥田:今、本の原稿で追い込まれているので、違う次元に飛びたいと思うときがあります。麻薬はやっていませんが(笑)。

お店で忙しくしてアドレナリンが出た状態だと、閉店後もトランス状態になっています。そんな状態だといろいろインスピレーションが浮かびますね。本に掲載した図も、丑三つ時にひらめくんです。

竹村:今の人類はそういう次元が退化しています。ドラッグをやればいいと言うつもりは全くなくて、食文化が低次元になっていると言いたいわけです。

食を通じて地球と対話して、人間は新しい次元を拓いてきました。今もその途上にありますが、現在はややダウングレードしている。それを再びアップグレードしていくのに必要なのが「未開の食」の開発だと思います。

そのために数千万年の単位での植物との共進化、数百万年の単位での火の使用、この意味を大きく総括していくと、最新の分子ガストロノミーなどはとても狭い概念だと思うんですよね。

これからとてもエキサイティングな旅路が、奥田さんの大変重要なお仕事を通じて可能になると思います。奥田さんの蓄積したデータベースを通じて我々が、地球とよりよく、よりエキサイティングなコミュニケーションができるような食文化を作っていくための運動を、ここを拠点に続けていきたいと思いますので、続編をご期待ください。