ARTICLES

地球を見渡すと栄養を摂ることが大変な地域はたくさんあります。一方、食べ残しや賞味期限切れなどで「フードロス」が日常に起こる日本のような地域もたくさんあります。ただ、世界中どこの地域でも「おいしい」と思う感覚や感情は共通。

今回は、「おいしい」を通じて、食料の不均衡やフード・マイレージ問題、農薬、遺伝子組み換え食品など、社会状況や問題への解決の糸口を探りました。

【ゲスト】

小山伸二氏 辻調理師専門学校・メディアプロデューサー(写真中央)

1958年鹿児島県生まれ。東京都立大学法学部卒業後、柴田書店入社。食文化、コーヒー,料理本などの書籍編集者を経て1988年より辻調理師専門学校に。現在、学校ではメディア・リレーション、出版企画、勉強会のコーディネイトなどを担当。教員とともに全国の料理人、生産者、食関係者たちの「現場」を取材する「辻調☆技術教育の未来を考えるプロジェクト」に参加。「日本コーヒー文化学会」常任理事、「食生活ジャーナリストの会」副代表幹事を務める。専門はカフェ・コミュニケーション論。著作に詩集『きみの砦から世界は』(思潮社)。

山田チカラ氏 「山田チカラ」オーナーシェフ(写真右)

静岡の名店「ラ・ルーヌ」の斎藤元志郎シェフの下でフレンチの基本を学び、その後、都内のイタリアン、修善寺の料理旅館「指月」で日本料理の修行後、ヨーロッパに渡り、世界一予約がとれないレストラン「エル・ブリ」にてフェラン・アドリアに師事。2002年「旬香亭グリルメルカド」の料理長を経て、2007年、ジャンルにとらわれない独自のスタイルで料理を提供する「山田チカラ」を開店。現在、JALのビジネスクラスの機内食を監修。

【モデレーター】

楠本修二郎氏 カフェ・カンパニー株式会社代表取締役社長、当財団代表理事(写真左)

1964年福岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、リクルートコスモス入社。93年大前研一事務所入社、平成維新の会事務局長に就任。その後、2001年カフェ・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任。“コミュニティの創造”をテーマに店舗の企画運営を展開するほか、地域活性化事業、商業施設のプロデュース等を手がける。2010年よりクールジャパン関係の政府委員を歴任。東日本の食の復興と創造の促進及び日本の食文化の世界発信を目的とした(一社)東の食の会の代表理事、飲食とエンターテインメントの融合による新たな事業の創設、発展及び市場の活性化、産業の育成を目的とした(一社)フード&エンターテイメント協会の代表理事を務める。

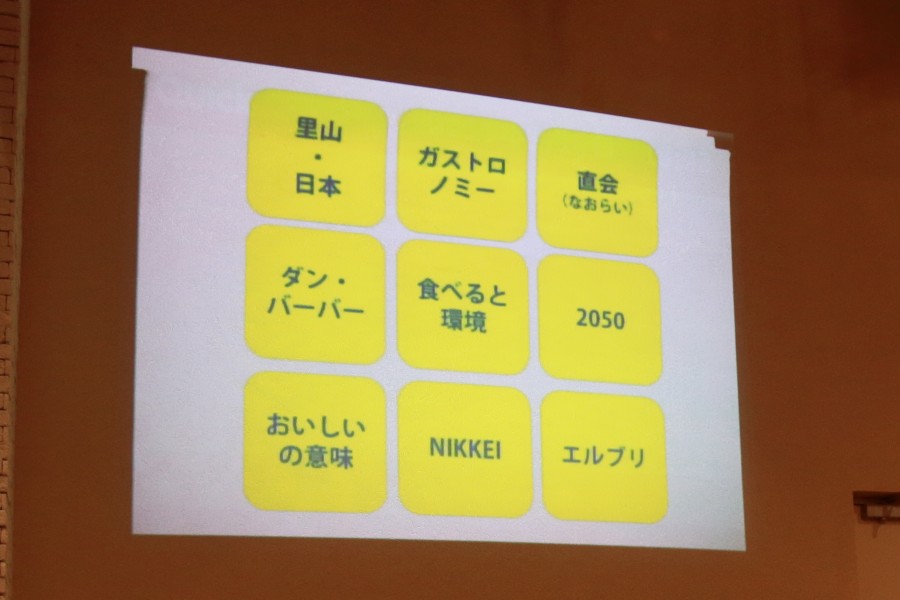

楠本:今日は「おいしい」の背景にある「食べる」という行為をゲストのみなさんと考えながら、未来の叡智を探っていきます。まずは羅針盤として9つのキーワードを元に話をしていこうと思います。

直会(なおらい)

楠本:まずは直会(なおらい)について、これは小山さんから伺ったキーワードで非常に共感しました。

小山:もともと日本の風習で神様にお供え、神饌(しんせん)というのですが、それを神棚から下ろしたあとに人間が食べる。それがそもそもの直会の意味です。それに付随して、三重県鳥羽市に答志島という島があるのですが、そこの宮司さんに聞いたお話で、直会にもう一つ別の意味があると。むかし日本で戦があったとき、勝った側が負けた相手を皆殺しにするのではなく、戦の後の和睦としてそれぞれの土地の産物や料理を持ち寄ってみんなで食べて場を納める、それを直会というそうなんです。

直会が持っている言葉の深さ、共食によってリセットするという。また元々の意味の直会も神様のものを頂くという共食文化の象徴なんですが、伊勢志摩に世界から人が集まるという時に、その直会というものが一つのキーワードになるのではないかと。晩餐会のテーマとして提案して実現しなかったのですが…。

ガストロノミー

楠本:その流れで直会からガストロノミーに移ってみましょう。ガストロノミーというのは美食という意味ですが、1970年代にフランスでガストロノミー十か条というものが作られて、調理方法やシェフのあり方などを定めた。そして最近北欧で、世界で一番予約が取りにくいというコペンハーゲンにあるノーマ(noma)というレストランのシェフでレネさんという人と共同経営者のクラウス・メイヤーさんという人が提唱した北欧十か条というものがありまして、「おいしい」という意味が変わってきた。ガストロノミーの十か条が更に進化しているんです。

【ヌーベルキュジーヌの十か条】

1)過度な複雑化の排除

2)魚介類、狩猟鳥、子牛肉、野菜、パテの調理時間は自然の味を残すために短く。

3)なるべく新鮮な素材を使う

4)大げさなメニューはより簡素なメニューに変更

5)肉や鳥に使う味の濃いマリネの廃止

6)味付けのために、ハーブ、バター、レモン汁やお酢と共に、味の濃いソースの使用の廃止

7)郷土料理の利用

8)新しい技術や器具の利用、ボポキューズは電子レンジすらも利用した

9)お客の食のニーズに敏感であること

10)独創的な組み合わせなどを作ること

(*wikipediaより引用)

A ジャック・ラムロワーズ (ミシュランガイドの3つ星シェフ)によるヌーベルキュイジーヌの盛り付け

(Cuisine 3 etoiles de Jacques Lameloise,Jacques Lameloise)

小山:ガストロノミーという言葉自体は19世紀にフランスで生まれました。美食家のブリア=サヴァランなどが確立したものです。元々ガストロというのは「胃」という意味で、直訳すると「胃に関する規範」です。近年の動きはガストロノミーの意味が変わったというよりも、より本来の意味に回帰してきたのではないかと思っています。1970年代のフランスの「ヌーベル・キュイジーヌ宣言」といわれている十か条は、クリスティアン・ミヨ、アンリ・ゴーというジャーナリストが立ち上げた『ゴー・ミヨ』という雑誌があって、彼らが取材を通して当時の食の新しい動きを伝えたんですね。

nomaコペンハーゲンのエントランス

(noma Restaurant in Copenhagen – Main Entrance)

その後、その10か条がヨーロッパ各国で書き換えられていって、2004年に北欧で「新北欧料理宣言」というかたちで新たな10か条ができました。随分様変わりはしているのですが、70年代にフランス料理の人たちが言っていたガストロノミーとよく読むと繋がっています。

例えば、料理人は料理だけをするのではなく食材を作る人がいないと成り立たないのでリスペクトしよう、などです。料理人だけではなく生産者、産業全体に関わる人々全てが同じ地球というフィールドのプレイヤーとして、食の世界を考えるというところまで拡張した。そのことで「ガストロノミーイニシアチブ」とか「マニフェスト」と呼ばれています。

【新しい北欧料理のためのマニフェスト】

1:北欧という地域を思い起こさせる、純粋さ、新鮮さ、シンプルさ、倫理観を表現する。

2:食に、季節の移り変わりを反映させる。

3:北欧の素晴らしい気候、地形。水が生み出した個性ある食材をベースにする。

4:美味しさと、健康で幸せに生きるための現代の知識とを結びつける。

5:北欧の食材と多様な生産者に光を当て、その背景にある文化的知識を広める。

6:動物を無用に苦しめず、海、農地、大地における健全な生産を推進する。

7:伝統的な北欧食材の新しい利用価値を発展させる。

8:外国の影響をよい形で取り入れ、北欧の料理法と食文化に刺激を与える。

9:自給自足されてきたローカル食材を、高品質な地方産品に結びつける。

10:消費者の代表、料理人、農業、漁業、食品工業、小売り、卸売り、研究者、教師、政治家、このプロジェクトの専門家が力を合わせ、北欧諸国全体に利益とメリットを生み出す。

nomaの料理の一例:ポーチドエッグの卵黄とクルマバソウのソースを添えたホワイトアスパラガス

(A dish from the restaurant Noma in Copenhagen, cyclonebill)

楠本:おいしいという意味を北欧が変えたんですね。食にまつわる全ての人々をリスペクトしようと。そこに一つの生態系を保つための環境に対する配慮や 郷土愛であったり。これはマクロビオティックにも関連してきますが「身土不二」ということでもある。地域のものを愛でて、食べることを愛すこと。「美食家のための10か条」ではなく「食に関する考え方の10か条」に変わってきた、そのように僕は理解しています。

レネさんやクラウス・メイヤーさんがすごいのは、コペンハーゲン人つまりデンマーク人なんですね。デンマーク、スウェーデン、ノルウェーという北欧の国々は国旗が十字で色違いなので、僕ら日本人から見ると一つの北欧で同じライフスタイルなのではないかと思ってしまうのですが、実はデンマークとスウェーデンは仲が悪かったりする。それを北欧全体のガストロノミーにしたんです。政治家にも働きかけて北欧の連帯に繋がっています。これは日本の直会にも繋がるのではないかと思うのです。

同じように日本の食は、ジャパンオリエンテッドで「日本は凄い」という方向で行くのか、それともアジアや世界全体をつつみこむような連帯を表す一つの象徴になるのか、そういうことがテーマとしてあるのではないでしょうか。

小山:いま極東地域、東南アジアも含めて、一番必要なのはその精神かもしれませんね。

楠本:政治だけでは難しいけれど、食なら通じ合う、そういうことがあるかもしれません。(山田)チカラさん、エルブリで働いて、ヨーロッパの食の最前線で闘っていたわけですが、どう感じますか?

山田:世界中どの地域にいても、これだけ情報が溢れていて、食材も得られて、その中で料理人としてどのような選択があり得るか。それがだんだん料理人自身に迫られてきているのではないかと感じます。

楠本:グローバリゼーションの中で、逆にローカルに視点が向かうと。

山田:今日は実は北海道の襟裳岬からこちらに来たのですが、地域ブランド牛の「えりも短角牛」と「銀聖」という鮭を見てきました。本当に牛と鮭という地のものを食べて暮らす文化が残っていて、これは襟裳だけではなく、日本や世界各地でそのような食文化が残っていると思います。それらが全て都会に集まって無数の選択肢がある中で、きっとレネたちは地域や生産者をリスペクトしようとか、そういうことに立ち戻っていったのだと思います。そして各国のシェフがその影響をいま受けています。

楠本:レネさんは日本でもお店を開きましたが賛否両論巻き起こって「なんで高い金を払ってアリを食べさせるのか」など…

ノーマのアリを使用した料理

(noma: Beef tartar and ants, Rachel Lovinger)

山田:アリだけではなくて、彼は日本に来たときも北欧にいるときと同じように日本の農産物だけではなく生産者や、料理を盛りつける器までも見て歩いたそうです。そこまで日本に入り込んで、日本をリスペクトして作ったコースメニューというのを出していたんですね。

楠本:ご本人に聞くと「日本に学びたかった」と素直におっしゃっていました。

山田:やはり欧米のシェフから見るとまだまだアジアには知らない食文化が残っていて、その中でも日本には僕自身も知らないことが多くあるくらいで、彼らにとっては宝の山のように感じたのかもしれません。

楠本:その宝とはどのようなものなのでしょうか?

山田:例えば、料理人というのは新たな食材や調理法の第一発見者になりたいと誰もが思うもので、エルブリ(El Bulli)のフェランなんかは特にそうですが、やはりみんな常に探究心を持って 料理に取り組んでいます。その中で日本にはまだ未知のものがたくさんある。調理法も食材もそうです。フェランがよくやっているスプーンや小皿で出して一口で食べてもらう料理、あれは彼が最初に始めたのですが、あれをみて日本の懐石にルーツがあるという人もいます。

エルブリのスプーン料理

(I eat my peas with honey….., jenny downing)

彼が言うには、日本では皿の上で料理を仕上げるのではなくてお客さまの口の中で最終的に料理を仕上げるんだと。僕もそれを目指しているのですが、例えば一口でお客さまの口のなかに運ぶワンスプーンのような料理があって、口の中で食材がはじけたり混ざり合って一つの味になる。そういうことは日本人ならお寿司屋さんに行って、自分の味覚に合わせて醤油をつけたりすだちを絞ったり、塩を振りかけたりします。そういうことはよくよく考えてみると日本に多いんですね。

楠本:最後まで仕上げないんですね。

山田:西欧では多くの料理人がフライパンの上や鍋の中で仕上げたものを皿に盛ってお客さまに料理として提供する。日本の料理で一番独特なのは白米というものを中心にして、そのお米と一緒にテーブルのおかずを好きなように口の中に運んでミックスする。そういうところが日本食ならではのものです。ユネスコの世界無形文化遺産に和食が指定されましたが、実は、そのようなユニークな調理法や食事の仕方が素晴らしいから遺産に指定されたのではなくて、そのような文化が消えようとしているから日本人は大切にしなさいよと、そういうことを言っているんですね

寿司(まぐろ)

里山・日本

楠本:直会からガストロノミーにつながってきましたが、レネさんが日本から学びたかったこととは、調理法や味覚を生活文化全体から感じ取る、そういうこともあるのでしょうか。

山田:よく日本でも意外な場所で海外のシェフと出会ったりしますが、海の食材を探すにしても、実はそれが山と繋がっていたり、環境全体と繋がっている。それらの繋がりを全て見たいと日本にいらっしゃる方が多いですね。

小山:レネさんがいらした時にレフェルベソンスの生江さんというシェフが彼をアテンドしたのですが、生江さんに一番最初にレネさんをどこに連れて行ったのと聞いてみると、白神山地に連れて行ったんだと。白神山地は世界遺産になっています。でも日本は国土の70%が山になっていますが、実はほとんどが里山という人の手が入った山です。原生林というと、白神山地のような人の手が入っていない、そして比較的都市に近い場所は世界的に見ても珍しい。そのような意味では、最も日本的な自然環境かもしれない。真っ先にそこに連れて行ったというセンスはすごいなと思いましたね。

楠本:おそらくレネさんの食に対する考え方を解釈した上でお連れしたんでしょうね。ノーマには50人くらいのシェフがいらっしゃって、早朝から森に入っていっていろんな食材を取ってくるそうです。そういう意味で外食産業的にいうと原価率は相当低いかもしれませんね(笑)。日本でも古くから自然に手を入れて生活の場としてきた里山も食材の宝庫ですよね。

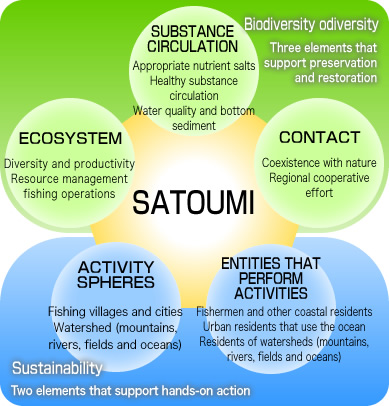

小山:もともと日本は農業の中で里山があった、山があって、里があって、その中間に里山がありました。里山というのは自然ではなくて適度に人の手がはいったもの。英語には訳しにくいので最近海外では「SATOYAMA LANDSCAPE」と言われるようになっています。同じように里海というものもある。日本の漁業の最大の特徴が近海漁業ですが、海岸線が非常に複雑で多くの入江があって、大きな船がなくても近海でいろんな魚が捕れたから。人の手を使って上手に自然と共生しながら、乱獲しすぎることもなく持続可能な調和の中でバランスをとってきました。

いまこのような、サステイナビリティであり自然に負荷をかけない人間の営みが巡り巡ってトップランナーなのではないかと思うのです。人間の文明が自然に対してある意味で行き過ぎてしまった現代で、原始に戻ってゼロにするわけでもない、元々日本で培われてきた里山モデルというものが世界的に注目され始めています。

楠本:里海経済は昨年我々の財団のイベントでもテーマとして扱わせていただきましたが、フランスの漁師さんは日本がうらやましいとおっしゃったそうです。例えば、かつて瀬戸内海で邪魔者扱いされていたアマモという海藻を伐採することで自然のバランスが崩れてプランクトンが大発生し、赤潮という問題が起きた。そのアマモを再生させたり、カキ筏で海の水を浄化させることできれいな海が戻ってきたそうです。

フランスでは海の資源を奪う漁師さんはハンターだと批難されることが多いそうですが、日本の漁師は海から奪うだけではなく、一方でちゃんと海の環境を育てている。そこを学びたいと方々が海外で増えているそうです。

里海(環境省HPより引用)

NIKKEI

楠本:先日山田さんから伺ってすごく衝撃だったのが、「NIKKEI」というキーワードなのですが、これは経済新聞のことではなくて…

山田:これは日本人が知らないだけで世界の人はみんな知っているのではないかというくらいポピュラーな言葉です。元々NIKKEIというのは中南米に住む日系人のことを指すのですが、向こうの人たちは和食と現地の食をうまくミックスさせて新しい料理を作り上げたんですね。その最たるものがペルー料理で、それがいまNIKKEIと呼ばれて世界中で注目されています。NOBUという方がその代表的な料理人で、彼が取り組んでいる料理がまさにNIKKEIといわれています。

なぜNIKKEIがおもしろいかというと、ペルー料理というものを日本人が作り変えてしまったんですね。例えば食材に日本のものを取り入れたり、調理法でも生の魚を柑橘で締めたりもしますし、醤油で炒めたりもする。それが世界各地の料理に関する情報が料理人の間で飛び交うようになる前から、日本からきた移民たちが独自の文化を中南米で作り上げてきた。それがNIKKEIという料理のジャンルです。

さらに国としても、ガストロノミーというものが、観光業や製造業や一次産業を巻き込む大きなソーシャルインパクトになることが分かってきた。ペルーでも同じような流れでガストン・アクリオというカリスマ性のある料理人がレネと同じように地元の野菜や果物や海産物を使って料理をし始めて、その現場にいた料理人たちがヨーロッパに渡り、再びペルーに戻ってきて新たな料理がどんどん生まれています。

『料理人ガストン・アクリオ 美食を超えたおいしい革命』予告編

楠本:なぜそれがペルーだったのか。ペルーは野菜の原種が最も多い国として知られています。そのような原種を求めて世界中の求道心の高いシェフたちがペルーに行こうとしている。その中でNIKKEIという和食も生まれた。僕らの知らない和食というものが世界中を旅しているような感覚があります。

山田:和食はこうでなくてはならない、という決まり事のようなものから入るのではなく、世界中の料理人たちが食材に対するリスペクトを元にしながら自分なりのアプローチで新しい料理を生み出そうとしている、その動きが今後も広がって行くと思います。逆に日本の若い日本料理のシェフが世界に飛び出して、新たな和食も生まれています。フランスにもアメリカにも南米にも面白い日本の料理人がたくさんいますよ。

小山:京都の伝統的な和食の料理人たちもいま世界に目を向けていますが、伝統芸能の最前線にいる人たちの間では、何代も続いてきた伝統という枠組みの中で先人が到達できなかった高みがまだあるのではないか、と日本食を深く掘り下げようとする料理人たちもいます。

楠本:NIKKEIというキーワードでいうと、明日からLAに出張なのですが LAにPiccaという僕の大好きなペルー料理のレストランがあります。そこで出されている料理はかなり和食に近い。彼らはペルー料理という文脈のなかで和食を出している。そういう和食の進化が海外で自然発生的に起きているんですね。

小山:最近では海外で日本料理に対する理解が進んでいて、例えば彼らが苦手だった音を食べて蕎麦をすすることが「おれは日本食を知っているぜ」というサインになっているようです。

楠本:私たちクールジャパン戦略の食・地方創生ワーキングチームも日本版の「ガストロノミーイニシアチブ」、現代の日本のガストロノミーのプラットフォームを作ってそれを海外と同期させて行こうという動きを始めていて、今まさに政府のいろんなプロジェクトと連携し始めています。

エルブリ

山田:先ほどお話に出た、フランスのヌーベルキュイジーヌの後に、スペインではヌーベル(ヌエバ)コッシーナという新たな料理の動きが1990年に生まれました。フェランはこれを30年近くコツコツとやってきたわけです。エルブリのなにが凄いかというと、何よりも新しい調理法を生み出したことです。それも突然生み出したわけではなく、スペイン料理のオリジナルを自分たちで深く掘り下げて日々研究して、その発表の場としてエルブリというレストランがあったんです。

楠本:山田さんを始め、エルブリの卒業生たちは世界中で活躍なさっていますが、先日スペインのサン・セバスチャンの食学会に参加してきました。そのプレゼンテーションの中で、バルセロナにエルナシオナルという大きなフードホールのことが紹介されました。そのオーナーシェフのタヘドールさんという方は油の会社もやっていて、油を研究している人なんです。油は第6の味覚とも言われますが、油を使ってエルブリ的な新しい調理法も研究していて、ハーバード大学のガストロノミーサイエンスとも連携しながら最先端の研究がなされているそうです。

山田:僕がフェランのところで働いて一番感じたのが、結局最先端とか最新調理と言われていますが、彼らが昔のものを研究した結果そのような形になっているだけで、新しいことをやろうとしているわけではないんですね。毎日厨房に入るとまずフェランの話から一日が始まるのですが、彼が常に言っていたのが、例えばグレープフルーツを持ってきてこれに塩を振ったら、もうそれが料理なんだということ。

酸味、苦味、塩味、甘味、それらがただ皿の上にあるだけだと。あとはその温度帯が違ったり形がちがったりテクスチャーが違ったりするだけで、それらをどのように組み合わせて表現するか。それが料理なんだということです。塩味はどのような食材で加えるのか、甘味はどの食材にするか、その違いを表現しているだけだと。

小山:私は実際にエルブリを訪れる機会を持てなかったのですが、フェラン・アドリアがやったこと、現象としてのエルブリというものは、最先端のテクノロジーと人間のプリミティブな感覚を融合させたこと。アナログとデジタルのせめぎ合いのような、そこに行き着くためには物理や化学のようなアプローチを含めて現代の全てのツールを総動員しながら、料理人と研究者が相互に作り上げていった。その現象自体がとても新しくて、新たな食の地平を切り開いたのは間違いないと思います。

そのような意味で、一方ではテクノロジーだけをつまんだようなイミテイターやフォロワーのような無惨なものも生み出してしまったのですが…。フランスの伝統的な料理人たちはフェランの取り組みを評価するものの、必ず最後に付け加えるのが「若い料理人がこのような分野に手をつけるのは危険だ」ということ。功罪があったということです。

僕の解釈だと、例えばテクノという音楽が1970年代に出現して、日本ではYMOというグループが始めましたが、テクノが持っている魔力はシンセサイザーというとてつもない機械が発する電子音です。それまで人類がつくり出したさまざまなアナログ楽器や音楽理論を飛び越えて、テクノロジーが上滑りしてしまったような時代があったと思います。それと同じようなことが料理でも起こったという一面もあったのではないでしょうか。

山田:エルブリの出身者にはいろんな人がいますが、例えばレネはテクノロジーと真逆の方向に行ったわけです。逆にフェランは世界中からありとあらゆる食材を集めて、その中からいままでなかったテクニックを発表していた。料理人としては、調理の選択肢が劇的に増えたビックバンのようなものだったんです。

エルブリのキッチン(The kitchen at en:El Bulli, Charles Haynes)

ダン・バーバー

楠本:ダン・バーバーという方をご存知ですか? 彼が2008年のTEDで発表した内容がとても面白いのでぜひ見て頂きたいのですが、僕の方から簡単に紹介させていただくと、彼はニューヨークのシェフです。リーマンショックの直後、2008年の秋にTEDで発表しました。このリーマンショックで彼らの価値観やライフスタイルが変わってしまった。

それまで彼はニューヨークのフレンチレストランのユダヤ系シェフだったのですが、驚くべきフォアグラというものに出会ってしまったんです。スペインの山奥で天然のガチョウを育てているエドゥアルドさんという人に出会ってしまった。フォアグラというのはガチョウに強制的にエサを食べさせて(強制給餌)太らせた肝臓で、それを人間が食材として食べる。人間のエゴの象徴のようなものなのですが、エドゥアルドさんはもっと自然なやり方でフォアグラをつくった。

なぜそれができたかというと、ガチョウは秋に繁殖期に入ります。そのときにエサを大量に食べるんですね。そこに彼は着目してガチョウが自然にエサをたくさん食べてしまうような楽園をつくった。その結果そのフォアグラがフランスでナンバーワンを取った、というお話です。

それまでの強制給餌でフォアグラをつくっていた業者にとっては死活問題です。だから彼らはこれをフォアグラではないと主張し始めた。紆余曲折があったのですが、その後彼はハーバード大学の客員教授になりました。そのくらいハーバード大学では食を徹底的に研究しはじめていますし、MITも同様です。

フォアグラの原料となるガチョウ(English: Mulard, Atlasroutier)

小山:彼の農園はロックフェラー財団の持ち物だったそうです。その膨大な土地がニューヨークの北、車で1時間ほど走ったStone Barnsというところにあります。ロックフェラーは20世紀の石油王ですが、地球温暖化になって持続可能な社会にするために脱石油をしなければならないと、財団が寄付したその農園で持続可能な最先端の実験をしています。農業だけでなく動力やエネルギーから全てを自給するような。

ダン・バーバー自身がニューヨークのマンハッタンでBlue Hillというレストランをやっていますが、彼のおばあさんが農場をやっていたこともあって、農園からテーブルへということをやっていたときに、このStone Barnsに招致されたんですね。いまはそこに移り住んで全米から農業の先端のさらに先を行くような人たちを集めて、持続可能なオーガニック農法はどうあるべきか最先端の研究をしています。その農園の中心に象徴としてガストロノミーレストランを置いて、オバマ大統領もお忍びで行っていたそうです。グルメの最先端のテクノロジーと最先端の農業テクノロジーで壮大な実験をやっている農場です。

エドゥアルドさんのガチョウの話で補足すると、ガチョウは自然な環境のなかでも自分で肝臓を肥大化させることができるということ。そこにさらにバイアスをかけて、ダン・バーバーの農園ではまずたらふく食べさせる。その次にまったくエサを与えずに飢餓状態にさせる。そしてそのあとに彼らの自由意志でもっと大量のエサを食べさせる。ダイエットのリバウンド現象のようなことを逆手にとって、肝臓を大きくしているんですね。こういった生産方法もありますが、実はフランス人が歴史的に行ってきた飼育法でできるフォアグラの2/3くらいの大きさにしかならない。そしてそのガチョウ自体も人間を襲うくらいに巨大化するという懸念点もあります。

Blue Hill Farm(A Blue Hill Farm amb Dan Barber, Nandu Jubany)

2050

楠本:最先端のテクノロジー、IOTやAIが生活に入り込んだ時代になると、調理というものも自動化されたり、AIが人間のレシピを元に調理したりということがひょっとしたら起きてくるかもしれませんね。だからMITやハーバード大学などが食に取り組み始めているのではないか。ハーバード大学が食を扱っているのはデザイン学部なのですが元々は建築が有名で、建築という概念で持続可能な地球を作るために、農場をどのようにつくるか、プラントをどのように作るかといった研究がされています。これから世界の人口が70億から100億になっていく時に、食はどうなっていくのか。

小山:宇宙とか人類とか壮大な話になってしまうのですが、ガストロノミーというテーマに合せるなら、これからキーワードになるのは「不均衡」です。片方で肥満に悩んでいる人がいて、もう片方では飢餓で死ぬ人がいる。日本の中でも格差やフードロスという問題がありますが、フードロスを徹底的になくすシステムを構築できれば、地球は100億でも200億でも住めるという研究者もいます。いま僕らの学校(辻調理師専門学校)では東京大学の生態調和農学機構(http://www.isas.a.u-tokyo.ac.jp/)と連携して取り組みを進めていますが、農業は人類がつくった最初のテクノロジーでその進化はまだまだ終わっていない。そこを深堀りすることで100億という人口もクリアできる。

ただ、科学万能主義ということではなくて、そこに欠いてはいけないものは哲学。自分だけ美味しいものを食べて他の人は飢えていいのかとか、長生きしたいけど何歳まで生きれば人間は満足するのか、不老不死なのか。人は死ぬことで自然の循環の中に戻る。こういった問題に対して哲学を持った時に、本当に人類を救う叡智が生まれるのではないか、とか。

例えば牛肉。みんなが牛肉に殺到すると、それも本来の放牧という形ではなく歩留まりを良くするために穀物を食べさせる必要があるのでエネルギーの循環が狂ってしまう。でも後進国と呼ばれていた人が牛肉を食べたいという価値観を否定するのではなくて牛肉を食べるという価値観に負けないくらいに、例えば飛行機に乗ってレネの店まで行ってわざわざアリを食べて「この蟻酸(ぎさん)の酸味はすごいね」というような新たな価値観を提示すること。

それは誰が提示するのかというと、マスの力ではなくてトップクラスの食の先端にいる料理人。これから料理人に何ができるのかというと、ガストロノミーによって価値観の多様化を実現すること。それを提示することで、みんなが気付いて未来のビジョンに繋がるのではないでしょうか。

山田:よく言われるのは、もうその時代にはレストランはなくなっているよとか、人間が調理をするということ自体がなくなっているのではないか、ということ。想像はつかないですけど、自分たちが30年前40年前を思い返してみると変わっているようで実はそんなに変わっていないようにも思うので、そんなに変わっていないのではないかとも思う。実家がお茶農家なのですが、今も変わらずお茶を作り続けているので、未来になっても残っていく価値というのもあるのではないかという希望はあります。

楠本:変わらない価値と、時代によって変わっていく価値。その両方があると。料理人は絶えずプレゼンテーションをしていくわけですが、その解釈の仕方を伝えるソーシャルデザインする側の食の理解も必要になるのではないでしょうか。日本の食が世界の中でどのように貢献できるのか、日本人がイニシアチブをどう取って行くか、そういうことも課題だと感じました。

<MON-DO>問答タイム

問:これから2050年という未来になるとAIやIOTとか新たな技術で生産性も上がって食べるものの量は増やせるのかもしれませんが、そこで食ということに対して人間は何をするのか? レシピも調理も機械がするとなると、人間は何をすべきなのか?そのあたりについてご意見を伺いたいです。

山田:僕がレストランで料理を作っているとき、レシピを起こす時に何が重要かというと、当店に来てくれたお客さまが何を求めて来ているのか、突き詰めることなんですね。食事をするということは食べ物を口に運ぶことだけではなくて、その場所その時間をどういう人と使うか? その手段だと思っています。飢餓や貧困という問題からは離れるかもしれませんが、料理人としてそこを突き詰めることが食事を美味しくする方法なのではないかなと考えています。

小山:僕らが忘れてはいけないのが、AI自体も僕ら人間が作ったものなんですね。人間は自分の手のひらに100℃のものを持つことはできないけど器があるからそれができる。その器を作ったのは人間です。例えば人間が作った鉄腕アトムも利休が大好きだった織部の器も、全て過去に人間が積み上げてきた人間のテクノロジーの固まりです。

ありとあらゆる料理人のスペックとレシピと、それを再生できる最先端の調理ロボがあるとしても、それらを作るのは人間です。私たちは最先端のものにも感動できるし、400年以上前のものを骨董として感動できる。私はそこに希望を感じます。

楠本:テクノロジーは人間が進みたい方向に発展していると思うんです。AIは計算することはできるかもしれませんが、それをどう思うか使うかというのは人間に任されている。結局、僕たちはどう生きたいのか。それが僕らに問われている。それがテクノロジーとうまく付き合うための叡智に繋がるのではないかと思います。

問(当財団代表理事 井上):僕らの財団ではどうすれば人間は幸せな方向にいけるのか、それが大きなテーマです。その中で食というのはこれからどうなるのか。昔の人が到達できなかったものを突き進めるその中心に、人の幸せや食とは何かという哲学の軸がある。そこにテクノロジーはどのように関わってくるのか。ひとり一人の「おいしい」が人類全体の「おいしい」にどうつながるのでしょうか。

最近では舌に直接電気刺激をして味を感じるという技術もあるそうです。例えば腎臓病で塩分を控えなければならない人でもそのテクノロジーで美味しく食べ物をいただけたり、バイオテクノロジーで人工的にタンパク質を合成することでステーキ肉を再現できるとか。そうすれば穀物の消費やフードロスを抑えたり環境の保護につながったり。食のテクノロジーと人間の幸せについて、みなさんにお聞きしたいです。

小山:難しい質問ですね。『2001年宇宙の旅』の冒頭のシーンで人類が集団化して争いが起こっていったときに、彼らの道具でありテクノロジーの象徴として骨が出て、それを空に投げると宇宙船になった。別の言い方をすると、何が正しいのか何が間違っているのか、何が幸せで何が不幸なのかは、おそらく答えがない。人類はあるときこの地球上に生まれて、僕らがいなくなった後も地球は地球でありつづけるわけです。

最新の研究では宇宙自体もそのうちなくなるかもしれないそうです。そこにはもう始まりもなければ終わりもない。僕たちはその中で、答えのない中でああでもないこうでもないと考え続けることしかない。それをやめないということが大事なことだと思います。腎臓病患者のお話がでましたが、医療と食の問題は似ていて、人間はどこまで生き続けたいのか、どこまで美味しいものを食べたいのか? 人間はいったいどこまで行きたいのか。

山田:世界が幸せになるというのは、だれも食べるのに困らなくて食事ができて、そういう世界になれば争いもなくなるでしょうし、そのためにそれぞれが地道な努力を続けるしかないのではないのでしょうか。

楠本:人間が自然を超えようとしたら、その分しっぺ返しが来るような気がします。超えるのではなく自然とともに生きるという感覚、それは日本的といわれるかもしれませんが、そのような哲学の上でテクノロジーを扱うことが大事だと思います。

問:新しい技術と食の話は文明論に聴こえます。食に関しても食文化ではなく食文明というものが対極的にある気がします。特に日本食は長い歴史があって 2050というキーワードに照らし合わせると、その文明と文化が未来に向けてどのように融合していくのか、そこについてご意見を伺えれば。

小山:文明と文化という言葉の定義にもよると思うのですが、僕の解釈を述べさせてもらうと、いま目の前にあるものを俯瞰的に捉えて継承しそれに加担していくのが文明。文化というのはもう少し人間の目線に近い。おそらく人間の歴史の中で、テクノロジーというものが過去のものと比べ物にならないくらい人間の手に負えないところまできているのが現代。文明史的な転換点に僕らは出くわしているのかもしれません。人間目線のリアルな文化というものと、いささか抽象的で俯瞰的な文明というものが出会っているのが今なんだろうと思います。

食べることを考えると、僕らは生物として生きるために目の前のものを食べるだけのはずなのに、会ったこともないアフリカ人の飢餓の心配をしたり、中東で起きているような文明の衝突を心配する。そして私たちは資本主義の中で生きているのでそれを全否定もできないけど、広がる格差や環境破壊などの問題が顕在化してくる中で揺らいできている。文明と文化、食だけじゃない多くの分野で問題になっていると思います。

山田:僕は料理人として畑を回って生産者の人と話したり、そこで取れたものを料理しているだけなので、文明とか文化とか大上段から発言したり考えることが普段はあまりないのですが、食べるということは生きていくということと同じ意味で、ただの生理的な欲求にすぎないものが文明や文化というところまで語れてしまうところが凄いなあと。いまみなさんのご意見を聴いて逆に教えられた気がします。

問:和食の文化というものがありますが、和食自体も時代とともに変わるものだと思うんですね。例えば家庭でも料理の「さしすせそ」というのがありますが、例えば煮魚をするときに臭いをとるために梅干しを入れます。でもそれは魚の鮮度が今ほど良くなかった時代のやり方です。いまは流通やインフラが変わって新鮮な魚が手に入るのに、古いやりかたを文化として大事に守りすぎている面もあるのではないかと思います。

山田:日本の食の世界でも歌舞伎などの伝統芸能と同じように家制度、その家に生まれたら継がなければならないという分野があります。食でいうと味噌や醤油や酒の蔵など、家の中で守られるべきものだと思いますし、それはその家の人たちがやることなので料理人としてとやかく言うことではないかなと僕は思っています。

問:日本の抱えている課題として若い世代や数値化しにくいものへの投資が少なくなっているのではないか。いま海外の方が日本のエッセンスを学ぼうとしているのに対して、日本の方では徒弟制度的な「背中を見て覚えろ」ということが社会的に無理になってきていて、地域コミュニティなどいろんなところに影響している気がします。

数値化や可視化のしにくい技能や知識や雰囲気のようなものは、東洋特に日本の文化が得意としていたもののような気がします。それらを可視化して、投資を促す、お金だけではないチャンスをつくる。そのための可視化というキーワードについてご意見を伺いたいです。

小山:私が勤めている調理師学校は料理人を育成する教育機関ですけれども、まさに可視化、共有というものをやらなければなりません。今までは伝統的な職人の技術の伝承みたいなものは徒弟制の中で敢えて教えない、覚えろみたいなところがありましたが、僕らが学校として新しい技術教育を考えると、辻調理師専門学校はすごい学校で充実したカリキュラムを構築して教えてきたのだけど、いささか教えすぎた部分もあるのではないかという議論があります。つまり完璧なカリキュラムを準備して、俯瞰的に歴史からレシピまで料理全体を説明しすぎた、カリキュラムを作りすぎたのではないかということです。これはうちの学校だけではなく教育界全体の問題としてあると思います。

最近ではアクティブラーニングや教えない教育というものが話題になっていますが、なんのことはない、これは制度化されていない教えと学びの再構築に取り組んでいるだけなんだろうなと思います。若者に伝える、投資する、可視化するというのは教育業界として求められていることだと思います

山田:現場の人間として、確かにどこのレストランに行っても人材不足です。若い人たちはレストランで働こうとしないし、僕の友人の外国人に日本で働かないかと誘っても、日本は給料が一番安い国になってしまったので全然人が来ないです。だから本当に人材不足で困っていまして。

自分が働き出した頃のレストラン事情をお話すると、昔はグランメゾンがいっぱいあったんですよ。そこで下積みして段階を経てキャリアを登っていった。最初は食材も触れないし皿洗いもできない、そういう段階があったんですが、いまはお店の規模が小さくなってしまっていきなりシェフとマンツーマンで仕事をしなくてはいけない。そういう環境があまりにも多くて、それは可哀想だなと思います。なぜグランメゾンが成り立たなくなったかというと、土地の高騰だったり材料費 や人件費、業界の変化などいろいろな問題があって今のような環境になっていて。楠本さんが一番お詳しいと思うのですが、いかがでしょうか?

楠本:人口減少型社会というのは止められないんです。いま政府の仕事もしていますが、来年あたりには動き出すかなと思うのが、外国人労働者の受け入れで、これは必須なんです。ただ外国人なら誰でもいいかというとそうではなくて、僕らは「クリエイティブ人材」という呼び方をしていますが、そこにシェフやサービスマネージャーも入る。そういうことを日本に学びたいという、一定の学位のある人を受け入れて交流をしていこうと。大事なのはこれを成長戦略として捉えることです。

例えばアラブの青年が日本で寿司を学んだあと自国に戻った時、現地の成長意欲の高い若い人たちに対してさらに日本の文化を広げることになる。そういうダイナミズムを空気としても制度としても作っていくことが大事なんじゃないかと思って、今まさに取り組んでいるところです。

文化というのは一言でいえばヒューマンスケール、ライフスタイルということだと思います。100年前に岡倉天心が『茶の本』で西洋の人々に東洋の哲学と文化を伝えました。彼は文明と文化というものを分けて捉えていました。大きな戦略論や国家論で文明が進むことに対して、東洋というものは文化のスケールを大事にしていた。

グローバルの時代にローカルがどのように活躍するか。食というのは極めてローカルなものでもあると思いますので、グローバルな時代だからこそローカルな価値観をしっかり持つこと。それが文明や文化を考える上で大事なことなのではないかと、みなさんの話を聞いて思いました。以上でございます、ありがとうございました。

NWF-0909-01_Talk from 一般財団法人Next Wisdom Fo on Vimeo.