ARTICLES

経済の語源は「経世済民:世を経(おさ)め民を済(すく)う」から来ている。ただし、その意味は単にお金の話ではなく、政治学・政策学・社会学など広い意味を持っていたという。さて、現在。民を済うなんて上から目線なことは言っていられない。

歴史的にも、夜の経済はまさに官ではなく民によって作られ、時に権力に抗いながら行われた民衆の自発的な宗教活動や文化活動が、結果的に経済活動と結びつくことで市場が形成され、夜の経済は発達してきたとも言われている。

そして現在、人々の経済活動は9時~17時では終わらない、むしろアフターファイブからが本番なのではないか。飽和状態にある昼間の経済から、市場の拡大余地がある夜の経済が欧州を中心に注目されはじめ、アムステルダムでは「ナイトメイヤー」と呼ばれる夜の市長も誕生している。

今回のイベントでは、そのような「夜の経済」に光をあてることで、これからの叡智を掘り起こす。さあ踊りながら真面目な話をしてみよう。

<ゲスト>

・港千尋氏(写真家・著述家、NPO法人Art Bridge Institute代表理事、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授)

・竹村真一氏(文化人類学者、京都造形芸術大学教授、Earth Literacy Program代表/ NEXT WISDOM FOUNDATION評議員)

<モデレーター>

生駒芳子(モデレーター/ファッション・ジャーナリスト、一般社団法人フュートゥラディションワオ代表理事/ NEXT WISDOM FOUNDATION評議員)

生駒:みなさま、こんばんは。すごいテーマを与えられまして、果たしてうまくモデレートできるかな? と思っているところです。ではさっそくですが、一つ目の質問です。「光と夜と人類の歴史」について。

人間はそもそも夜に活動する生き物なのか、ということですね。キャンプなんかに行くと、「昔は、朝日が昇ったら起きて、日が沈んで夜になると寝ていたものだよ」と教えられますよね。都会にいると分からないんですけど、地方に行くと夜は真っ暗になっちゃうんですよ。わたしの小さい頃も、夜は真っ暗だったんですね。外国に行ってもそうです。

東京にいると24時間光がついているので、体内時計というか、そういう体の感覚が分からなくなっちゃう。でも、東京を離れて夜が暗いところに行くと、体の中の動物的な勘みたいなものが甦るような気がするんですね。いかがでしょう、港さん、そもそも夜はお好きですか?

港:大好きです。夜は楽しいことたくさんありますしね。このセッションの前に落語をやっていたんですけど、やっぱり、昼間聴くのと夜聴くのとでは違いますね。その昔は、闇の先に何が待っているか分からない時代ってあった。たとえば、自然の豊かなところに行くと虫の声がすごい。そういった人間以外のもののざわめきがあるところが、夜なんじゃないですかね。

竹村:今の話で思い出したんですが、バリ島の人は一日の中で三種類の時を生きている。まず、朝は早朝に太陽と一緒に起きて、稲を育てる、つまり命を育てるんですよ。次に、午後はアーティストになって木彫りをやったりする。そして三つ目、夜は人間ではないものになってしまう、神さまとか悪魔とか他の動物になって神さまを楽しませる、つまり「神楽」の時間です。でも神さまを楽しませつつ、自分の中にある神をも楽しませている、ということかもしれませんね。

生駒:夜から少し発展して、暗闇と人間の想像力についてお話を伺いたいと思います。ずーっと人類の歴史を遡ってみると、ラスコーの洞窟という遺跡があります。

最近、奈良に行って高松塚古墳を見たのですが、昔の人はああいう暗い穴の中に描かれている絵をどうやって描いたのかなあと思うわけです。そういうものの存在を知るだけで想像力をかき立てられる。大学生の頃にはジョルジュ・バタイユの『ラスコーの壁画』を一生懸命読んだりしていて、洞窟のような場所から芸術が始まったという話は知識としてはあるのですが。

港:ラスコーというのはフランスの南部にある洞窟です。旧石器時代の人類の遺跡があり、芸術が生まれた場所といわれています。いまは世界遺産になっています。

ちょうど、このラスコーの展覧会が今週始まったばかりなんです。11月1日から上野にある国立科学博物館でやっています。私はさっそく見に行ってきたんですけど、本当に素晴らしい。考古学と芸術と人類学が力を合わせると、こんなに素晴らしいものができるんだって思いました。

非常に精巧なラスコーの壁画のレプリカがあるんですが、それと並んで日本展だけ特別出品されているものがあるんです。当時の人が作っていた非常に精巧な彫刻です。こちらもぜひ見ていただきたい。

生駒:壁画だけじゃなかったんですか。

港:壁画だけが有名になりましたが、それと同時に彫像も作ってるんですね。動物の角や鹿の骨、もちろんマンモスの牙なんかも使っています。それを彫り込んで非常に精巧なものを作っている。

そういったものが1万5千年から2万年も前に作られていたこと自体びっくりなんですけど、それが闇の洞窟の中に作られたということが、いろんなことを教えてくれる。先ほど、竹村先生が朝昼晩に3つの人生があると言われましたが、これらが作られたのは、その中の晩の活動ではないかと思うんです。

竹村:人類の歴史は、ゼロを1個ずつ減らしながら考えて行くと分かりやすいんです。樹上生活の初期類人猿が直立歩行の準備を始めたのが5000万年前。木から降りて直立歩行を始めたのが500万年前。火を使い始めたのが50万年前だと言われています。そして、今おっしゃったラスコーの洞窟で起きたことは、今から5万年以内の話なんです。

5万年くらい前から、人類は今のような精緻な言語を話し始めた。そして、4万年から3万年くらい前に、芸術の爆発が起きたと言われています。だから今のお話は、ただ単にすごい壁画があったという話ではない。どうして人類は芸術というものを始めたのか、我々が持っている脳と心がどのように発生したのか、というお話だと思うんですね。

例えば、最初期の石器は数百万年前からあった。それに対して芸術の発生は数万年前。この数百万年から数万年まで間の長い期間、きれいな石器を作る技術はあっても、芸術は生まれなかった。つまり、芸術活動というメンタリティが生まれたのが、その頃の洞窟なんだと。だから、非常に劇的な話ですよね。

生駒:もし地球に夜が無かったら、芸術は生まれてなかった。

竹村:そうですね、そして夜があっても、なぜその頃になって芸術が生まれたのか。最近、バーチャルリアリティが流行っていますが、バーチャルリアリティの起源は2万年か3万年前の洞窟だったわけですね。

港:わたしは洞窟に長い間入ってきたんですね。『洞窟へ―心とイメージのアルケオロジー』という本を10年以上前に出してもいますが、どこの洞窟に入っても、一番驚くのは、絵が描かれている場所が光の届かない奥の方だということなんですよ。

普通、アートというと人に見せるもの、観客がいてこその作品だと思うんですが、多くの洞窟芸術というのは光の入らない、そして、入口のよく分からないところに描かれているんです。

その中で、なぜラスコー洞窟がシスティナ礼拝堂やルーブル美術館に比較されるかというと、大広間のような比較的広い空間があるからです。10人から15人くらいが中に入ってみることができる。ある程度のギャラリーを想定した場所だったんじゃないかと言われています。

洞窟芸術が始まるのは3万5千年くらい前と非常に古いんですけど、そこから2万年以上経って、ラスコー型のたくさんの人で見るようなものができるんです。

生駒:観客を意識して描かれていた、と。

港:研究者はそう考えてるようですね。しかし、初期のものは観客を意識していません。そこに人が来ることすら想定していない。

竹村:たぶん、観客という言葉はふさわしくない。つまり、当時の壁画というのは受け身で見るものではなくて、それを媒介にして自分が何か他のものになっていくとか、違う時空を形成するとか、そういう目的のものだと思うんです。

そうしたものを通じて、人間の脳が進化し、心が進化し、その結果、芸術が生まれたという面があるかもしれない。逆に、洞窟という暗闇の空間があったから脳が進化した、というところもきっとありますよね。

港:おそらくそうだと思います。もうひとつ芸術洞窟の特殊なところはですね、人間が描いたのに人間の像がほとんど無いということなんです。動物ばかり描かれている。特に猛獣が多いんです。

フランスのショーヴェという3万年以上前の一番古い時代の洞窟があります。そこの壁画には、ライオンやヒョウが出てきます。当時はヨーロッパにもいたんです。それからマンモスもいた。熊にしても今より遥かにに大きかったわけで、どんな動物でも人間にとっては猛獣に違いない。そういう動物ばかりが出てくるんですよ。

By Maurizio Pesce from Milan, Italia – Razer OSVR Open-Source Virtual Reality for Gaming, CC BY 2.0,

生駒:日本でも夜になるといろいろ出てくるじゃないですか、妖怪とか。夜にならないと出て来ないもの、あるいは、豹変するもの、人間に憑依するもの。夜というのは、そういう時間帯だと思うんですけど。やっぱり昼間見て恐れたものに対しても、神に近いような畏れ敬うような対象として描いたんでしょうかね。

港:だんだん核心に近づいて来たような気がします。「おそれる」というのは、恐怖よりも畏怖(いふ)の方かもしれないですね。というのは、壁画というのは必ずしもリアリズムで描いてるわけではないんです。動物が動物の姿より動物的に描かれる。「アニマ」っていうんですけどね。つまり、自分よりも強い力を体現しているものを描くことによって、今そこにいないものに触れようとしていた。そんな気がします。

竹村:今まさに「触れようとしていた」と仰ったんですけど、それは決して比喩ではなくて、実際に触れていたということも、重要なポイントですね。

我々が壁画を見るとなると、どうしても視覚中心的な考え方になってしまいます。しかし、おそらく、当時の人々は視覚だけに頼る経験様式ではなかった。僕ら人間は五感を持っていて、マルチメディア、マルチモーダルな存在なんですが、今はもうほとんど視覚一辺倒になってしまっています。

マクルーハンの理論にもありますけど、活版印刷が発明されて以降、人間は黙読するようになった。それまでの言語というのは、文字発明以降も必ず音読していた。口に出して耳から入る耳鼻科系だったんだけど、目から直接入れるようになった。

中でも、日本人というのは視覚情報である文字に偏った人間です。千年前に女流文学があったわけですから。電話でやっと声が復活したと思ったら、ネットの時代になってまた文字ばかりになってしまった。現代の我々は極端に視覚中心になっている。たぶん、その感覚で暗闇に関わると道を間違えてしまうのではないかと思います。

港:洞窟では絵に並んで、人間の手の跡も発見されているんですね。岩壁に手を置いて、その上から赤や黒の顔料を吹きかける。手を除けると影が残る。手のネガと言いますか、陰画が残る。つまり、岩壁に触れていたんですね。その行為が芸術の始まりだったかもしれない。

生駒:肉体の延長線上にある感覚ですね。

竹村:洞窟の中には松明を持って入っていた。「火の発明が夜を発明した」と言うことはできると思います。火を使えなければ、夜はただ暗いだけの恐怖と休息の時間だった。火を発明したことで、夜の時間が生まれた。そして、松明を使いこなせるようになって、洞窟の中という本来は存在しない時空が初めて人間の思考と経験の時空になったんですね。だから、火の発明と暗闇の発明というのはコインの表裏なんです。

そうやって洞窟の奥がひとつの思考の経験空間になることで、昼間経験している動物たちと違う形で夜の中にバーチャルリアリティを再構成できるようになる。しかも、それが視覚的にだけでなく、聴覚的に、触覚的に人間の五感を動員してバーチャルリアリティを作り上げていく。そのことで脳も進化する。そういうダイナミックなプロセスが3万年くらい前から始まったと。

生駒:私この間、伊勢神宮の神嘗祭に行ってきました。あのお祭りは、松明だけで執り行われるんですね。松明の火というのは五感を刺激してくれて、時間の長さも昼間と全然違って、静けさも虫の音も全部頭に残った印象がありました。原始的な感覚を呼び覚まされて、全然違う時空に連れて行かれた感じです。当時の人々は、その中で暮らしていたんですよね。

港:実は洞窟は生活の場所ではなかったようなんです。雨風をしのぐ住居の役割をしたのは岩陰というのが一番多くて、洞窟ではなかったんですね。特に洞窟の奥の方というのは、人が暮らそうと思っても暮らせませんし。

竹村:洞窟は住居というより教会みたいなものですよね。

港:「聖域」という言葉がよく使われるんです。当時どういう信仰があったかは分からないけど、そういう心の働きがあったんだろうと。

竹村:逆にサバイブしていくためには必要の無い能力を持つ次元が、そこで初めて創発したんでしょう。人間にはいろんな知性があります。道具を作る技術的な知性もあれば、世界を観察して分析する知性もある。あるいは、コミュニケーションによって社会を営む能力。それから、洞窟を介して発達した人間固有の脳の働き。それらが融合して、それまで無かったメタな次元が生まれた。

港:よくクロマニョン人とネアンデルタール人の違い、ということが言われます。クロマニョン人が我々の直接の祖先で、ある時期共存していたけど絶滅したのがネアンデルタール人です。

ネアンデルタール人もある程度、我々人間に近い心を持っていたんじゃないかという説がある。でも、芸術を作ることはしなかっただろうと。今そこにいない人のことを想像したり、決して存在し得ないことをイメージしたりする能力。それが人間にはあって、ネアンデルタール人には無かった。そのことが両者の運命を分けたんじゃないかと言われています。

洞窟の中にはいろんな不思議な絵があります。例えば、頭が鳥で体が人間という半身半獣の像。これは、存在しないものです。それをイメージできて、しかも描くことができる。これは特殊な心の働きだと思うんですよ。

生駒:そうすると、夜に光が無い時代には、そういう作用が起らなかったということですね。

竹村:『狐の嫁入り』とか『鶴の恩返し』とか、他の動物と結婚してしまうとか、実は熊は親戚だとか、人間と人間でないものが交錯して結び合う、そういうバーチャルリアリティ的な想像力。これを人類学の世界ではトーテミズムと言います。

トーテミズムと呼んでしまうと現代の我々とは関係無いように思ってしまいますが、人間でないものと同一化したり、他の生物の立場になって生物同士の繋がりを想像する。実は我々もこういうことをやっています。世界全体を自分の中に内包できるし、自分を世界の中に解放していける。この想像力のブロードバンド化みたいなことが、その洞窟の暗闇から始まったと思うのです。

生駒:ここで古代から一気に19世紀の話をしてみたいと思いますが、産業革命のときに、人間の暮らしの中にガス灯のような生産できる光がエネルギーとともに現れる。それによって、人類の歴史も変わってしまったと思うんですね。そこを境に急カーブで変わっていった。

港:ガス灯の発明もそうですけど、やはり19世紀に何が変わったかといいますと、都市の出現じゃないですかね。それ以前とは全く違う意味での都市です。都市は村と違って、会ったことのない人、名前も知らない人、いったいどこから来たんだっていう人々がたくさん集まってくる。そういった空間が生まれたわけです。

ガス灯が発明されて、街が明るくなった。写真の発明は、それとほぼ同じ時代の話なんですね。写真というのは、人工の光を必要とします。ある意味ではガス灯と同じ近代技術なんですが、別の観点から言うときわめて太古の時代のテクノロジーだと思うんですね。

竹村:洞窟で繋がっているんですね。

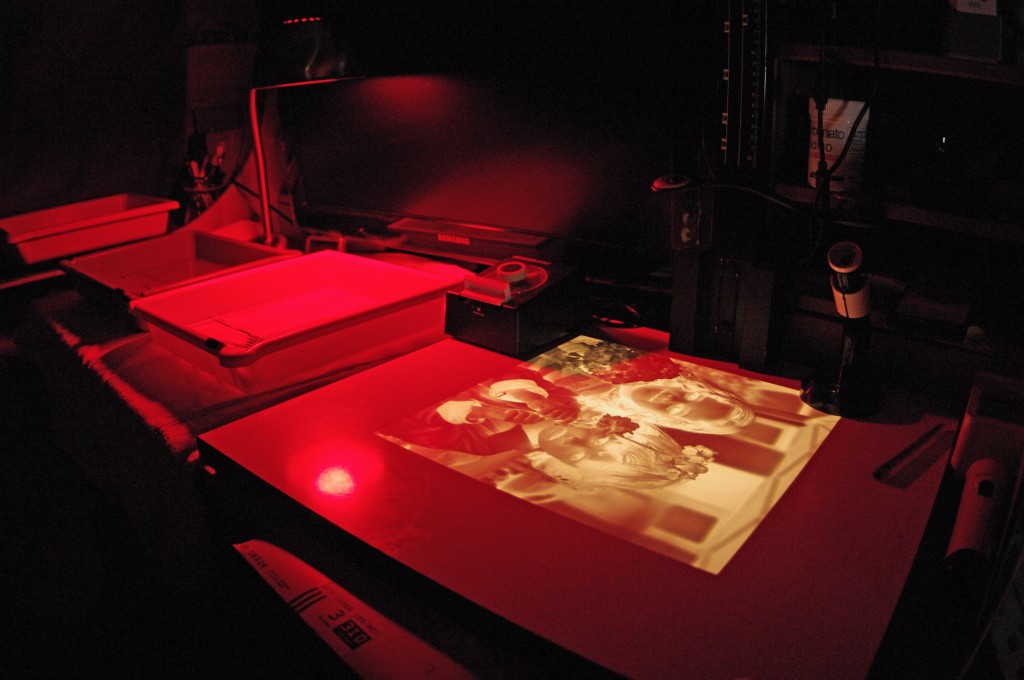

港:わたしは80年代に写真を始めました。今日、会場にいるみなさんはピンと来ないかもしれないですけど、昔は暗室というのがあったんです。

印画紙とフィルムがあって、それは光に当てると感光してしまう。ですので、真っ暗闇の中で処理しなければいけなかった。現像だけではなく、プリントもするとなると、どうしても一定の時間、暗闇で過ごさなきゃならなかった。

そのときにおもしろいのは、現像液、つまり水を使うことですね。ですから、イメージが水の中から現れる。最初は白い印画紙が30秒くらいかけて、じわーっとゆっくり時間を掛けて像が現れる。そして、もう一つおもしろいことは、そのイメージは誰かが入ってきて光を入れると消えちゃうんですね。光によって消えてしまう。

写真は「光の狩人」なんて表現がありますが、光を狩り取って、しかし、それを定着させる段になると暗闇が必要になる。僕がモノクロームの写真をやってた頃は、いったん暗室に入ると3、4時間、下手すると10時間以上出て来なかった。

竹村:これは、物理的な意味で暗室が必要なだけではなく、もしかすると、写真という芸術が「洞窟を必要としている」ということかもしれません。つまり、昼に見たものをそのまま写したものではなく、時間空間を超えて膨大な記憶空間の中に折りたたんでいき、違うリアリティを解放している。そういう芸術であるような気がしますよね。

生駒:実は私も大学のとき3年間、写真をやってましたので、暗室経験があります。だから、今のお話がとてもリアルに分かります。でも、あっという間にデジタル時代になっちゃいましたよね。

写真が生まれた当初は、「魂を盗まれる」なんて俗説もありました。当時は、被写体は何十秒もじっとしてないといけなかった。洞窟の時代にどこか近い、儀式のようなところがあった。それがどんどん進化して今やデジタルの時代。やはり写真は変わったと思われますか?

港:写真の本質は変わっていないと思います。逆に不便になったところもありますよ。どういうことかというと、デジタル以前だと撮った写真をすぐに見れないでしょ。そうすると、いったん忘れることができる。ここがキモだと思うんです。すぐに見れないというのは、「小さな夜」があるということですよね。

竹村:「夜がある」というのはおもしろい。今のデジカメは昼ばっかりってことですよね。

港:昼間カメラ。だから、カメラに夜をつくるアプリがあるといいんですよ。撮っても最初は真っ暗しか見えない。そして、一定の時間が経つと、例えば、1か月後にやっと写真が見えるようになる。そんなアプリがあったら、買いますけどね。

竹村:グラハム・ベルは、最初から聴覚メディアとして電話を発明したのではなかったんです。彼は聴覚障害者のインストラクターでして、骨伝導のような触覚的に聴覚を補うツールを作ろうとしていた。ヘレン・ケラーが木の枝に触って聴覚を補うとか、触覚で聴覚を補えることは昔から知られていたので。

いまはもう廃れた文化ですが、かつては家の固定電話で深夜に長電話することがありました。それを経験した人がまだ半分くらいいらっしゃるかもしれません。これは、グラハム・ベルが初期に発明した触覚的なメディアとしての電話に近い、耳と音でお互い触れ合うメディアとしての電話を体現した文化だと思うんです。

さきほど、現代は視覚偏重社会だと言いましたが、人間が経験し得る社会経験やコミュニケーションの幅がかなり狭まっているんじゃないかと思います。そこを逆に再生していく原動力が夜かもしれない。深夜ラジオとか、触覚メディアみたいなのも含めて、もう一回再生する価値のある経験がたくさんあるような気がするんですね。

生駒:さっき、デジタルカメラは昼間ばっかりだっていうお話がありました。そうすると、デジタルは夜を持たないということですから、夜に育まれた人間の想像力を超えられるのか。例えば、VR(バーチャルリアリティ)のあの世界って、人間を超えられますかね。

港:まだよちよち歩きの段階ですよね。写真でいえば、発明された当時の重たくて失敗も多くて、という段階。もちろん進化も早いでしょうけど。一方、人間の想像力の大きさというのは闇に似ていて限りがないと思うんですよね。無限ですよね。

竹村:最初の話に戻ると、人間の想像力というのは最初から備わっていたのではなくて、何万年か前にバーチャルリアリティの聖堂を洞窟の中に作り、闇をパワーユースすることで新しい脳の次元をつくった。そういうプロセスがあったと思うんですよね。

生駒:そうなるとデジタル技術が今より進化して普及してきたときに、人間の想像力ってどうなると思いますか。退化していくのか、さらにデジタルに刺激を受けて進化をしていくのか。共存していけるのか、いけないのか。

港:そう簡単には変わらないんじゃないかと思いますね。イギリスの人類学者でロビン・ダンバーという人がいるんです。彼は、人間が通常付き合える人間の数ってだいたい決まってるって言うんですよ。認知的に限界があると。気の置けない仲間というのは、おおよそ150人。これをダンバー数と言います。ちょうど今日集まった人ぐらいじゃないですか。人数がダンバー数を超えると、グループに分かれるらしいんです。

たぶん、そういった人間の認知的な構造というのは、脳が爆発的に大きくならない限り変わらないと思います。その150人で夜の闇を共有するところから我々の進化が始まったとするならですね、むしろ数よりも質、経験の質をどれだけ豊かにしていけるか、ということだと思います。もしかすると、技術がそれを貧しくする可能性もある。さきほど竹村さん言ったように、触れるという経験、皮膚的な感覚ですね。それが一番重要です。視覚ではなく触覚。夜を使って、それをどれだけ豊かにしていけるか。

竹村:わたしはアートデザイン系の大学で教えていますが、今のデザイン教育やアート教育、いわゆる感性教育というのは全部視覚一辺倒ですよね。それはおかしいんじゃないか、ということで、ダイアログ・イン・ザ・ダークみたいに本当の暗闇でいろいろなことを経験するワークショップを学生たちとやったことがあるんです。

例えば、ウサギなんかを放してですね、触ってみる。我々が視覚的に抱いているものと全然違うんですね。あるいは、ブラインドウォークをやって樹木に抱き付いたり。これも視覚的に経験している森と全然違うわけです。

この間、ネイチャーゲームというのを発明したジョセフ・コーネルさんと対談させていただく機会がありました。その中で話したことは、人類は世界を視覚だけでない形で経験し、それを統合していくようないろんな実験をやってきた。しかし、実は今、人類が持ってきたそういうアプリケーションをお蔵にしてしまっているようなところがある。だから、技術の進化がお蔵入りしたものにまた接続してくると、いろいろおもしろい実験ができるでしょうし、3万年前にあった実験が、人類の最後の実験であるはずがない。我々の時代が次の3万年前のショーヴやラスコーをやるのかなと思うと、ちょっとワクワクしますね。

生駒:2045年問題。シンギュラリティといわれている時間が迫って来ています。お二人に最後に質問です。このデジタル時代にどうすれば人類は夜を復活できますか。デジタルは、24時間眠りませんよ。都市も眠らなくなっちゃう。その中で、どうやって夜を復活しましょうか。

港:先ほど言った「夜をつくるアプリ」というのは冗談ではなくて、これからの時代、デジタルを夜化しないといけない、ということです。まだほとんどのテクノロジーが昼間の思考でできていると思うんですね。そういう意味では、ガス灯から一直線なんじゃないですか。

ガス灯以前の時代の人間の付き合いをデジタル技術でどう表現し、それを我々の豊かさにつなげるか。つまり、デジタルの力を借りて夜を作り出すんですね、かつての暗室がそうだったように。

竹村:いちばん最初に「人間は夜活動する生き物なのか」という問いがありましたが、人間はやっぱり自分の中にある不自然を開いていくことによって、それまでとは違う可能性を開拓してきた生き物なのだと思います。こんなに子供時代が長くて、子供性を顕在化することでジャンプしたっていう、これもおもしろい次元だと思うのですが。

例えば、コーヒー文化もイスラム圏から広まったものですけど、もともと夜眠らないことに価値を置く文化に起源がある。真理は天に書いてある。だから天の文を読む天文学ができる。夜眠らないで、星の行方に向き合うために、断眠効果があるコーヒーを飲む。これがヨーロッパに伝わって、資本主義や民主主義を生んでいく。近代の眠らない禁欲主義的な資本主義みたいなダイナミズムになっていった。

要するに、そうやって人間の本来をチェンジしていくのが人間なんです。コーヒーもある意味、薬草ですよね。お茶もそうだと思うんです。そういうものを活用しながら、違うチャネルを開いていった。

その延長で考えると、我々が使えるものはデジタルだけじゃない。AIとかIoTとか言ってはみても、結局はウェットウェアですよ。お茶やコーヒーのような。AIは決して水の袋にはなりえない。我々がまた違う形で開いていく次元というのは、AIとかシンギュラリティとはまた違ったところにあるんじゃないかな。そこで「水商売」が大事になってくる。

生駒:やはり、夜は必要です。という結論が出たところで、少しお時間ありますので、会場からご質問あればぜひ。

オーディエンス①:質問というか議論の軸を追加したいと思うのですが、僕は設計の仕事をしています。設計をやっていると、まず光を採り入れる建築を作ろうと思うんです。光というのが大事になります。その反対に闇がある。光と闇、そこにプライベートとパブリックという軸を絡めて話せないかと思いました。

港:芸術の始まりにパブリックっていう概念があったかどうかは分からない。たぶん、人は人以外のものを仲間に含めていたのではないでしょうか。だから洞窟の芸術の中の世界では、動物がみんな一緒に生活していた。敵対する生命でもあるんですけど、必ずしも狩るか狩られるかだけの関係ではない。動物に変身したい願望もあったでしょう。そういったものも含めた意味でのパブリックはあったかもしれないです。

そう言った考え方は非常に古いように見えて、実は後の時代まで生きている。落語には「熊さん」という人が出てくる。どうしてそういう名前が残っているんですかね。やっぱり現代の我々のパブリックの中にも動物が入っているような気がします。

竹村:パブリックでもプライベートでもない中間のところ。そこに参入してくるのは人間だけじゃない。その「中間のところ」をどうやって作っていくか、というのが今後、大事になってくると思います。

人類は、過去にいろんな文化のOS、つまり基本システムを作ってきたと思うんですけど、OSごとにそれぞれのニッチな空間を内包させてきたと思うんですよね。そういう意味では、確かに夜っていうものを解放していくことで、ニッチな社会関係がプロデュースされてきた。夜になってそこに集まってくる男と女、男だけが集まるところ、若者だけが集まるところ。夜には場をつくる力もある。次の時代になれば、次の時代のOSをまた作って行くと思います。

生駒:お時間が満ちてしまいました。宇宙の果てに飛んでいったような非常に壮大で濃いお話でした。なんとか地上に戻ってくることができました。日本はテクノロジーにおいてもアートにおいてもデザインにおいても、すごく先端を走っているカルチャーを持つ国だと思うんですね。これから、それらを生かすためのキーワードは夜ですね。ここから先は夜を復活させて、新しい形でまた新たな次元で行けるかもしれないと思いました。

どうもありがとうございました。

<ゲストプロフィール>

港千尋氏(写真家・著述家、NPO法人Art Bridge Institute代表理事、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授)

1960年神奈川県生まれ。写真家・著述家。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授(映像人類学)。早稲田大学政治経済学部卒業。2013年より国際交流基金国際展事業委員を務める。群衆や記憶など文明論的テーマをもちつつ、研究、作品制作、展覧会、出版、キュレーション等、幅広い活動を続けている。2006年に釜山ビエンナーレ共同キュレーターを、2012年に台北ビエンナーレ共同キュレーターを務める。2007年にはヴェネツィアビエンナーレ国際美術展日本館のコミッショナーを務めた。

竹村真一氏(文化人類学者、京都造形芸術大学教授、Earth Literacy Program代表/ NEXT WISDOM FOUNDATION評議員)

東京大学大学院文化人類学博士課程修了。地球時代の新たな「人間学」を提起しつつ、ITを駆使した地球環境問題への独自な取組みを進める。世界初のデジタル地球儀「触れる地球」や「100万人のキャンドルナイト」、「Water」展(07年)などを企画・制作。2014年2月、丸の内に「触れる地球ミュージアム」を開設。環境セミナー「地球大学」も丸の内で主宰。東日本大震災後、政府の「復興構想会議」検討部会専門委員に就任。

<モデレーター>

生駒芳子(モデレーター/ファッション・ジャーナリスト、一般社団法人フュートゥラディションワオ代表理事/ NEXT WISDOM FOUNDATION評議員)

VOGUE,ELLEでの副編集長を経て、2004年よりマリ・クレール日本版・編集長に就任。2008年11月独立後は、ファッション、アート、ライフスタイルを核として、社会貢献、エコロジー、社会企業、クール・ジャパン、女性の生き方まで、講演会出演、プロジェクト立ち上げ、雑誌や新聞への執筆に関わる。伝統工芸を開発、世界発信するプロジェクト、地方創生の地域プロジェクトに取り組む。内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム構成員、国連WFP(国際連合世界食糧計画)顧問、NPO「サービスグラント」理事、JFW(ジャパンファッションウィーク)コミッティ委員等。