ARTICLES

オフグリッドした未来社会を仮定して、これからの叡智を探るシリーズ。医療の分野でもバイオテクノロジーやITを使った新しい医療技術の発展や制度の改革、健康観や死生観など、医療をとりまく既存のグリッドが揺らぎ始めています。現代の医療の問題はなにか、そして今後の未来社会では「医療」がどのように変化していくのか。HGPI(日本医療政策機構)事務局長の乗竹亮治さんにお話を伺いました。

<プロフィール>

乗竹 亮治(日本医療政策機構 事務局長、米国医療支援NGO Project HOPE コンサルタント)

医療人類学修士。日本医療政策機構設立初期に参画。慢性疾患領域における患者アドボカシー団体の国際連携支援プロジェクトや、震災復興支援プロジェクトなどをリード。その後、国際NGOにて、アジア太平洋地域を主として、途上国や被災地での防災型医療施設の建設や、途上国政府と民間企業および国際NGOが共同参画する医療アセスメント事業などを実施。エンジニアリングやデザインをはじめとした異なる専門領域のステークホルダーを結集し、医療健康課題に対処するプロジェクトに各国で従事。また、米海軍と国際NGOらによる医療人道支援プログラムの設計など、軍民連携プログラムにも多く従事。WHO(世界保健機関)’Expert Consultation on Impact Assessment as a tool for Multisectoral Action on Health’ワーキンググループメンバー(2012)。慶應義塾大学総合政策学部卒業、オランダ・アムステルダム大学医療人類学修士。米国医療支援NGO Project HOPE プロボノ・コンサルタント。政策研究大学院大学客員研究員。

HGPI(日本医療政策機構)の活動について

HGPI(Health and Global Policy Institute / 日本医療政策機構)は2004年にできた民間のシンクタンクです。非営利・中立・超党派をモットーに、さまざまな医療政策の課題に対してグローバルかつマルチステークホルダーの知見を集めて、政策提言をしていくことをミッションとしています。

だいたい年間1億円強の予算と10人くらいのフルタイムやパートタイムスタッフで運営しています。ペンシルベニア大学の発表した2016年の「世界のシンクタンクランキング – The Global “Go-To Think Tanks”」では、「Global Health Policy」部門で、アジアから唯一のトップ10である6位に入っています。ランキングに入っている他のシンクタンクがほとんど英米の巨大組織という中で、なんとか日本から食い込んでいます。

HGPIは現在、3つのテーマを柱にプロジェクトを展開しています。ひとつ目は、“Urgent Global Needs”。つまり、喫緊のグローバルな医療課題です。二つ目が、“Future of Healthcare”、医療の未来です。三つ目は、“Capacity Building”、能力開発です。

マルチステークホルダーの知見を融合していく

“Urgent Global Needs”というのは、日本国内にとどまらず、現在、グローバルで喫緊になっている医療政策課題に対して提言をしていこう、ということです。

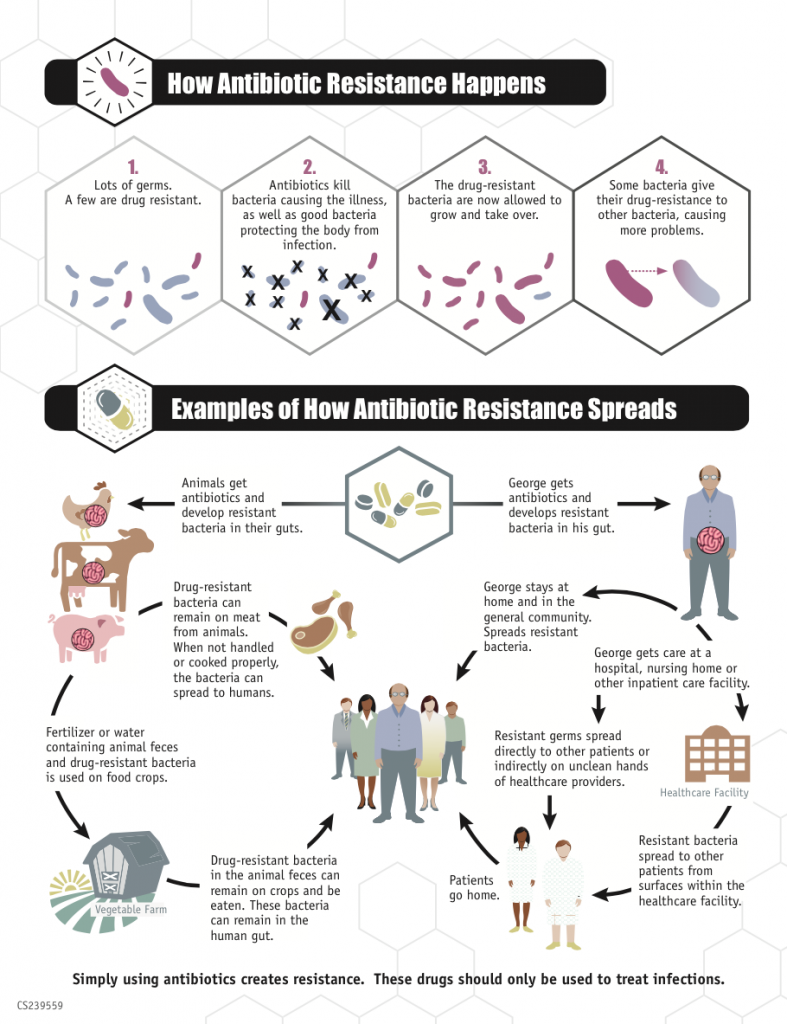

たとえば、AMR(Antimicrobial Resistance)の問題。薬剤耐性ですね。ごく簡単に言えば、みなさんが処方してもらって飲んでいる抗生物質や抗生剤が効かない細菌、すなわち耐性を持った細菌が増えているという問題です。

それによって、今までだったら抗生物質で抑えられていた病気が、なかなか治すのが大変な時代になってきています。

この問題を今後放置したままだと、現在普通に行えている病気の手術ができなくなるとも言われています。治療薬も手術の技術もどんどん進歩していますが、手術室の中にいる細菌が耐性を持ってしまって、それに感染して人が死んでしまうという、まさに医療の土台が崩れる事態になりかねません。

もともと、ペニシリンの発見に代表されるように、医療の歴史は、細菌や感染症との闘いの歴史でした。またそれ以前の時代に戻ってしまうような状況になりかねません。

新しい抗生剤を開発するだけでなく、耐性菌を生まないようにしていく政策も必要です。しかし、これが難しい連立方程式のようになっていて、だからこそ我々のようなマルチステークホルダーのシンクタンクが必要になってくるんだと感じています。説明させてください。

抗生剤を問わず薬の研究開発や販売をしているのは、主に製薬会社です。ところが、画期的な抗生剤の開発というのは、世界的にも、ここ20年近く進んでいないのです。なぜかというと、マーケットが小さいからなんですね。世界規模で、感染症から生活習慣病に疾病構造が変化してきています。がんや糖尿病、高血圧のような生活習慣病の治療薬の開発に集中したほうが、マーケットが圧倒的に大きいんです。

各国の政府や機関としては、新しい抗生剤をどんどん開発して欲しい。でも、耐性菌を増やさないためには、本当に必要な患者さんにだけ抑制的に使用しないといけない。どんどんばらまくと細菌がどんどん進化して、耐性を持つから、いたちごっこになるのです。

製薬会社としては、「開発しろ、でも、売りすぎるな」では、あまりインセンティブが働かないわけですね。では、どのような妥協点があり得るのか、新しい政策の仕組みは可能なのか、様々なステークホルダーが集まり、オープンに議論する場が必要になってきます。それを我々が提供するんです。

たとえば、政策の流れとしては、Cap and Collar方式というのがあります。これは、もともと金融分野で生まれた概念です。新しい抗生剤を製薬会社が作ったら、その知見と知財をまるごと政府や国際機関が買い取ります。たとえば、研究開発費に60億円かかったなら、120億円で政府や国際機関が買い取る。その代わり、使用量については、民間の製薬会社ではなく買い取った公的機関の側が国際的な基準でコントロールをしていきます。画期的な仕組みですが、これは今の薬価制度、つまり薬の値段の付け方とはマッチしないので、どうやって導入していけるのか、という議論が必要なのです。

耐性菌の発生と広がり方

(How antibiotic resistance evolves and spreads, public domain)

医療界だけでは取り組めない認知症の問題

認知症についても我々は政策提言を作っています。これもマルチステークホルダーで取り組むべき課題です。いま日本がこれだけ超高齢化していく中で、認知症のひとはどんどん増えています。しかし、その治療薬はまだ開発されていません。

そもそも人体の中の構成要因がどう変わったら認知症になるか、というメカニズムが必ずしもまだ解明されていません。脳内のベータアミロイドという物質が増えると認知症になるのではという仮説はあります。ただ、まだ仮説の段階で、この仮説が崩れる可能性もまだある。そもそも我々が認知症やアルツハイマー病と呼んでいる症状を、細かく分析していけば、ちがう原因によるちがう病気を、とりまとめてアルツハイマー病と呼んでいた、という時代がくる可能性も大いにあります。マーケットもすごく大きいので、世界各地で製薬会社も大量にお金を注ぎ込んでトライをしているけど、なかなかうまくいかないというのが現状ですね。1社だけではリスクを負いきれない、ということで官民連携の合同ファンドや、グローバルな連携体制ができつつあります。この点では、日本は少し出遅れていて、どのような官民連携体制が必要か、2016年度にHGPIでも政策提言を出したところです。

さらに、認知症のひとを家族だけで面倒をみるというのは非現実的で、社会としてどのように対応していくか、を考えなければならない時代になっています。医療界だけでは取り組めません。たとえば、認知症のひとが線路に入って亡くなったということがありました。これは家族の責任ではないという最高裁の判決も出ました。では、鉄道会社はどう対応すればよいのか。民間の保険会社と組んで保障を考えるのもひとつの方向性ですし、そもそも、線路内に入れないような街づくりはどうあるべきか考えたりする必要が出てきます。

認知症のひとに優しい街づくりをどう進めていくか考えていくと、アーバンデザインや都市計画の議論になってきます。認知症になっても暮らしやすい街のデザインとはなにか。認知症になっても買い物がしやすいスーパーのデザインはなにか。認知症になっても乗りやすい鉄道はなにか。もはや医療ではないのです。それから、AIとかロボティクスのような新しい技術を使って、認知症のひとの暮らしをどうサポートできるのか、という話も出てくるでしょう。

いわゆる、病気に対して切った貼ったの医療ではない、より広い視野での人の生き様をどうとらえるか、という政策になってきます。そういう社会全体の広い話になってきますよね。

少し話が飛びますが、もともと医療政策とか医療制度というのは国民国家の軍隊とともに生まれたと言われているんです。日本ですと大正時代に陸軍省の要請に基づいて厚労省の前身ができたんですね。富国強兵で「産めよ、増やせよ」という時代です。強い兵隊を生み出すためには、女性が健康な子どもを生む必要がある。戦争で兵隊が傷ついたら、その傷をを治す医療が必要になる。国民国家が作ってきた医療制度という側面が大いにあるんです。

ですから、戦前からの日本の医療も含めて、医療制度というのは、感染症と外傷の対策を中心に制度が整えられてきました。しかし、いまの医療で必要なのは慢性疾患対策です。がん、糖尿病、心疾患、脳卒中という四大疾病。そこに認知症やメンタルヘルスなどの精神疾患も加わります。これらにどう対峙するかというときに、いまの医療制度や保険制度は、必ずしも、それを目指した形に変わり切れていないのです。

たとえば、医療提供者は患者さんを診断して、治療して、処方箋を書いて、薬を出すという流れのなかで、診療報酬を国からもらえる仕組みになっています。やや極論ですが、もしかしたら医療提供者がコミュニティに出て行って、そもそも生活習慣病にならないように食生活に気をつけましょうよ、といったレクチャーをやった方がいいかもしれない。でも、いまの制度でそれをやると、医療提供者にとっては客減らしになってしまう。予防や健康増進に対するインセンティブがなかなか働かない仕組みですよね。

そういう意味では、制度が時代に追いついていない状況にあると思います。根本的に問題を解決する制度設計というのは、非常に難しいし、そもそも不可能だと思います。しかしながら、課題を特定し、その解決策をみんなで模索して、少しでもよい方向について議論することはできる。解決に向けた方法論として、マルチステークスホルダーによるディスカッションが必要だと言って、我々は政策提言活動に取り組んでいるんですね。

イノベーションと持続可能性のジレンマ

薬価の問題では、我々が「イノベーションと持続可能性」と呼んでいる問題があります。

2016年のニュース報道でご覧になったかも知れませんが、がんの治療薬でオプジーボというものが開発されました。これは、一か月の治療に300万円近くかかる高額な薬剤でした。ハーボニーというC型肝炎が治癒できる画期的な薬剤も開発されました。これも、治療まで約670万円かかる一見高額な薬剤でした。そして、日本は国民皆保険制度がありますので、個人がこれだけの費用を負担するわけではなく、公的医療保険が、そのほとんどを負担しているのです。

先進国のほとんどが国民皆保険制度を持っています。そして日本をはじめ多くの国は、毎年、年度ごとに予算を組んでいます。C型肝炎の事例でいうと、ハーボニーが開発されて、予想をはるかに上回る患者さんが、わっとその年に押し寄せたんですね。そうすると、その薬を保険でカバーするだけで、単年度だけみると、いきなり巨額の負担が増えるわけです。これは大変だと。

そのとき、日本の政府がどうしたかというと、薬価が高いというロジックで、値段を下げようとしたわけです。これが、本当に正しいことなのかは難しい問題です。製薬会社にとっては、研究開発に莫大なお金を注ぎ込んで作り出した大発明なんです。薬価もそのような背景や調査を経て、政府当局との折衝の結果、決定していた。それに対して、いきなり値段を下げられたら、これからもっとイノベーションを起こして行こうというインセンティブが働かなくなる。投資家への説明責任もつかなくなる。そうすると、ゆくゆくは、まだ治療薬の無い病気で苦しんでいる患者さんたちが苦しむことになるかもしれません。

イノベーションは大事です。しかし、国民皆保険制度も潰してはならない。こののジレンマをどう解決するのか。

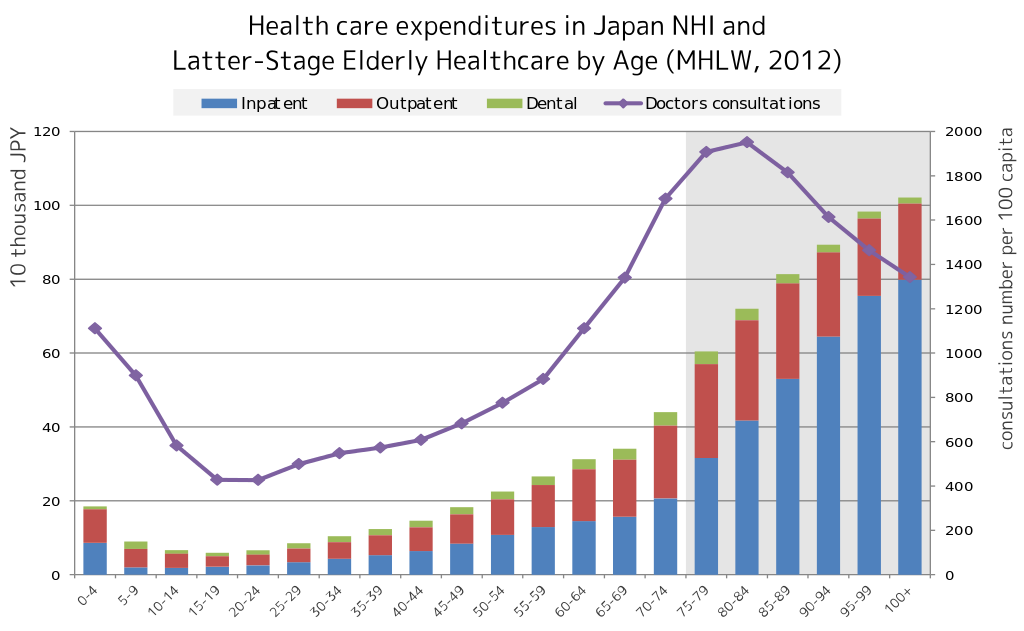

日本の年齢別医療費(国民健康保険と後期高齢者医療制度。障害者は除く)。

青は入院、赤は外来、緑は歯科の医療費(万円)。紫は100人あたり年間受診回数。

(Health care expenditures in Japan (MHLW,2012), public domain)

イノベーション、医療のグローバル化、そしてオフグリッド

「イノベーションと持続可能性」の両立。いくつか議論が始まっています。

たとえば、医療の予算を複数年度で見る。単年度で見るからおかしいのであって、「5年間で肝炎の患者さんに対して、これだけお金を使おう」という予算を組みます。ハーボニーは治癒薬ですから、使えば使うだけC型肝炎の患者さんは減っていきます。最初は患者さんが殺到しますからお金がたくさんかかりますが、2年目以降はどんどん減っていくはずなんですね。そして、治癒した患者さんは、基本的には将来に重症化することはありませんから、肝硬変や肝がんになり、そこでさらに医療費がかかる、ということもない。さらには、健康になって働けたり社会で役割を果たせたりするので、経済的にプラスの部分も出てくるかもしれない。単年度ではなく、5年間、10年間という長い目でならしてみると、実は当初の薬価は高くなかった、ということなのかもしれません。

もうひとつは、かなりセンシティブな課題ですけれど、たとえば、95歳の患者さんで他にも複合的な病気を持っている余命半年のひとにその薬を使うのか。それとも未来があるかもしれない25歳の人に使うのか、という議論です。誰に使うのかという、ある意味「命の値段」にも関連する議論です。高齢化が進み、社会保障の予算が膨張していくなかで、なんらかの形で、このような議論をしなければならない時代に来ているのは確かだと思います。

社会保障というセーフティーネットは素晴らしいのだけれども、誰も何もかもをカバーできない時代を迎えたときに、優先順位の議論は避けて通れないのだと思います。そうなると、社会保障というのは、基本的には、「何かのときに、みんなでみんなを助け合う」という制度です。では「みんな」とは何なのか、誰なのか。これだけ何もかもグローバルになっている時代にあって、仙台に住む自分の生活も楽ではない20代の青年が、見たこともない宮崎のおじいちゃんを支えていることのリアリティーは何なのか。これって「想像の共同体」なのだろうか、それとも、我々は確固たる支え合いの精神を日本人として持っているのだろうか。

「イノベーションと持続可能性」。この課題をつきつめていくと、国家とは何か、国民とは何か、日本人とは誰なのか、みたいな“オフグリッド”の話になってくるのです。

さらに議論すべきは、ひとの移動も細菌の移動も製薬企業の規模もグローバル化し、“オフグリッド”化しているということです。製薬企業はグローバル化し世界展開をしています。国や地域によって物価や生活水準が異なるので、当たり前ではありますが、薬の値段を変えています。特にアメリカでは高額化する傾向にあります。命を救う薬の値段が、住んでいる地域によって大幅に変わってくる可能性も出てきます。合わせて、だったら安い国で安く仕入れて、高い国で売ろうとする動きも出かねませんし、偽造薬の問題も世界では大きな問題です。

ひとの移動も国家の枠を超えてグローバルになりつつあります。たとえば、メディカルツーリズムというものがあります。アラブや中国のお金持ちがシンガポールや日本にやってきて、医療を受ける。一方、それは考え方によっては、日本人の医師が日本人の患者のために使う時間を奪われるということになります。医師の数が限られている以上、果たしてそれが正しいことなのか。先ほども出た「国民国家と医療の関係」も踏まえて、議論をしなければなりません。

(CC BY 3.0,Tablets pills medicine medical waste.jpg,Pöllö)

プライマリ・ケアが医師の重要な役割になっていく

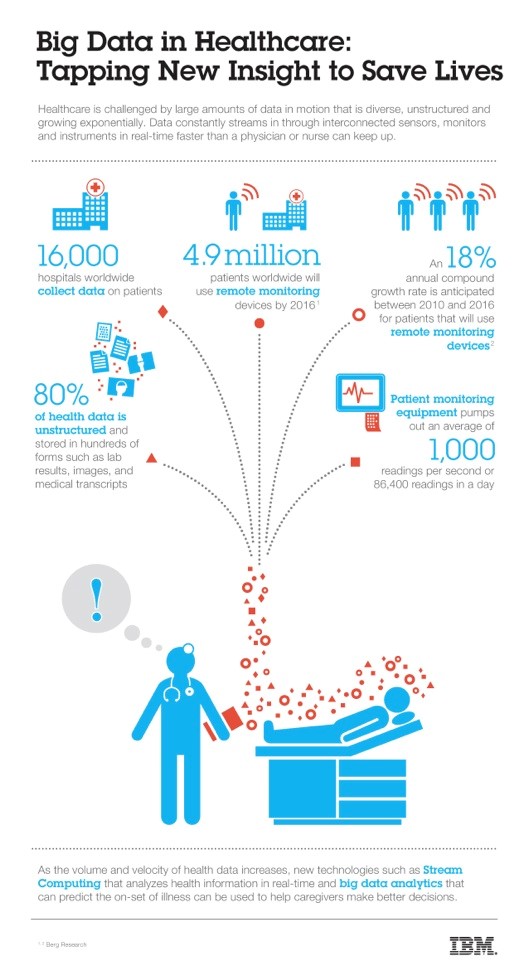

“Future of Healthcare”のプロジェクトのひとつとして、ヘルスケアICTに関する世論調査をやりました。どういう形のヘルスケアICTだと国民の理解を得られるか、という議論もしています。

ヘルスケアICTには医療のあり方について再定義をもたらす面白い要素があります。医療にプロフェッショナリズムが必要とされる理由のひとつは、情報の非対称性です。つまり、医者は知識を持っていて、患者は持っていないということです。プロフェッショナルの語源をたどると、プロフェスというのが「神への信託」という意味になります。医療職は必ず「ヒポクラテスの誓い」というものをやるんです。こ内容をかいつまんで言うと「自分に知識があって患者より優位に立っているからこそ情報開示をし、患者の意見も聞きながら、患者に対して最善を尽くします」ということになります。

しかしいま、この情報の非対称性という部分がかなり変わってきているんだと思います。これだけ情報に対してアクセスがよくなって、グーグルで検索すればいろんな医療情報がある。つまり、情報が局所に偏在しているのではなく、情報の広範囲性が生まれたということです。

付け加えて、パーソナライズド・メディスンですね。今までは統計なり疫学なりを使って、「この病気にはこの薬が一番効く」というようなマスを相手にした医療を行ってきた。しかし、遺伝子の解析がこれだけ進んでくると、「誰はどういう病気になりやすい」ということになってくる。家族歴や遺伝学なども含めて検討していくと、医療がどんどん個別化、個人化していくわけですね。

そのときに、自分の医療に関する情報を知っているのは、医者ではなくて自分になってくる。自分のヘルスケアデータ、通院歴、家族歴、遺伝情報、それは自分が一番よく知っている。つまり、情報の非対称性が今までとは違う軸で生まれてくるんですね。これも大きなパラダイムシフトだと思います。そうなると、医師の果たすべき役割も変わってくる。

その中で重要になってくることのひとつがプライマリ・ケアです。つまり、かかりつけ医、ファミリードクターの充実ですね。オランダ、イギリスなどの場合、総合診療医という、かかりつけ医がいて、その家族なり、地域なりをずっと診ているんです。

まず、そのかかりつけ医が診て、その人の生活習慣や嗜好、なりやすい病気の履歴なども知っている中でじっくり話を聞いて、治療薬を出したり専門医を紹介したりする。そういうコミュニケーションの能力や、地域に根ざした医療のあり方が非常に大事になってくると思います。

この部分だけは、AIなどでは、なかなか置き換えられないでしょう。むしろ、高度な技術や手技になればなるほど、AIやロボティクスで代替可能になるかもしれない。そういう人間のお医者さんだからこそできることが顕在化してくるんじゃないかと思いますね。

かかりつけ医については、その専門性はどうあるべきか、議論の深化が待たれるところです。他の専門医制度についても同様です。専門医と呼ばれるための資格は何か、要件は何か、誰が認定するのか。医療をとりまく情報が世界規模でオープン化され、さらには個々人の医療情報について、膨大なデータを個人がそれぞれで持てる時代が来ているときに、抜本的な議論が必要なんだと思います。

CC BY-NC-ND 2.0,Big Data in Healthcare: Tapping New Insight to Save Lives Infographic Credit: IBM.

アーバンデザインが慢性疾患を解決する?

「公衆衛生」についての理解も、さらに必要になってくると思います。ざっくり言うと、医療はあくまでも個々の疾病を治していくものですが、公衆衛生は人口全体に対するアプローチなんですね。

昔、ロンドンでコレラが流行ったとき、ある地域で特に流行っていて、おかしいと思った医師が調べたら、どうやら特定の井戸を使っている人たちがコレラになっているらしいと分かった。それで、その医師は井戸の蛇口を取ってしまったんですね。そうしたら、井戸に人が来なくなって、コレラが広がらなくなった。公衆衛生学の始まりのひとつと言われています。つまり、ひとりの患者に対してコレラを治療したのではなくて、地域の人口全体に対してアプローチをしたわけです。

このようなアプローチの仕方も、これからの時代は必要になってくると思います。たとえば、住みよい街づくりや慢性疾患になりにくいアーバンデザインなども含まれます。ちょっとしたところに階段があって自然に昇り降りをするとか、オフィスの近く小さな公園があって簡単な運動もできるとか。それだけでも全然違ってきます。

そのためには、医療者だけではなく、建築家、アーティストやデザイナー、都市プランナーを含めてクロスセクトラルに様々な分野の専門家が集まって街づくりをしていかなきゃいけないはずなんですね。ペストから始まった公衆衛生かもしれませんが、慢性疾患が増えている時代であっても、人口に対する公衆衛生的なアプローチや概念が未来社会ではもっと大事になってくると思います。

“Capacity Building”、能力開発の分野では、日本と中国の学生さんや若手社会人が、グローバルヘルスに関して胸襟を開いてディスカッションをする教育プログラムを行いました。日本と中国は医療分野でも協力できることがたくさんあります。なぜかというと、中国も猛烈な勢いで高齢化が進んでいて、しかも一人っ子政策の影響で少子化が進み、高齢者を支える人口も少ない。認知症患者も増えている。日本と同じ悩みを抱えているんですね。

それから、冒頭の薬剤耐性菌の問題に関しても、日本だけではなく日中韓、この東アジアで協力しないと抑えられないんです。日本だけでいくらがんばっても、これだけグローバルにひとが動いているので、ひとと一緒に耐性菌も動きますよね。グローバル、特にアジア地域での協力が求められています。このような点でも、未来を担う日中の学生さんが議論を重ねたところです。

他にも、Japan Health Policy Nowというウェブサイトを作って、海外向けに英語で日本の医療政策を発信しています。つまり、人を通じて、情報を通じて、医療政策に対する意識を高めて行こうと考えています。

For Good Health… Piano Stairs..creative engineering

ニュー・ノーマルを探して

予防医療や検診の効果は、十分検証していく必要があって、もちろん重要なものもたくさんありますが、必ずしも全てが証明されているわけではありません。つまり「過剰診療」を生む可能性があります。

たとえば、乳がんのマンモグラフィーの検診があります。もともと40歳以上に推奨されていたものを、45歳以上とすることで、アメリカがん協会(American Cancer Society)が基準を変えたということがありました。なぜかというと、 40歳代前半では発症のリスクが比較的に低いことや、体に影響がないであろう小さなしこりまでがんと診断してしまう「過剰診断」の問題があると科学的に判断したからです。

予防は大事です。でも、予防に関してアンテナを張れば張るほど、医療費も医療負荷も高まってしまうかもしれない。何をもって予防が効果的かというのは、科学的に議論を進める必要があります。また、ヘルス“ファディズム”じゃないですが、ヘルスコンシャスになりすぎることが本当に健康かどうか。添加物を極端に気にしたり、除菌殺菌に懸命になったり、健康について四六時中考えていることが、本当に人類にとって健康的なのか考え直す必要があるでしょう。そもそも「健康とは何か?」ということですね。

たとえば、「未病」という概念も最近注目されています。これはもともと東洋医学の考え方ですが、病気や健康というものは白黒で区別できるものではないということです。「100%の健康」という状態は無くて、「今日はちょっと体調が悪い」とか「気分がいい」とか、いろいろな状態があるわけです。

WHOの健康の定義も同じく、身体的な健康のみならず精神的な健康も含めて健康を定義しています。「ある食品は体にいい」とテレビで放映されたら、その食品がスーパーから売り切れ続出、という状況になる前に、そもそも健康とは何か、病気とは何か、予防とは何か、もう一度、考える必要があります。

予防や健康という概念が強くなればなるほど「病気になるのは悪いことだ」という考え方が増えざるをえない。でも、実際にはがんの患者さんだって多様な職業につき働いているし、糖尿病の患者さんだって多様な暮らし方があり得ます。病を得ることイコール何かの終わり、白黒の黒、ではないのです。

たとえば、日本でも認知症は「認知症患者」と言わず、「認知症のひと」や「認知症当事者」と言うようになってきています。なぜかというと、認知症は病気というとらえ方もあるけど、老化をはじめ、誰にでも起こることの1セグメントかもしれない。であれば、患者ではなく当事者なんじゃないかと。

「予防とは何か」を突き詰めると、「病気とは何か」という問いになっていきます。実は病気であることはNew Normal(ニュー・ノーマル)、つまり新しい状態という時代になっているのかもしれないですね。

医療人類学では、アンチエイジングについての考察も盛んです。なぜ人々は加齢という、ある意味で自然なものをネガティブにとらえて、アンチエイジングをすごくがんばるんだろうか、と。老化することは本来素晴らしいことで、長老になればなるほど尊敬を受けた時代もあった。それなのに、なぜ若い方がいいという風潮になってきたのか。そうした近代の矛盾みたいなことは、医療人類学の研究テーマです。健康増進ももちろん大事ですけれど、人類にとってのニュー・ノーマルを探していくのも大事なテーマかもしれません。

1970年代に『脱病院化社会』という本を書いたイヴァン・イリイチという思想家がいますが、イリイチの主張はざっくり言うと、国家や近代というのは、教育システムや医療システムを使って国民を飼い慣らしてきたんだと、ある意味で過激な主張なんです。医療システムを増築すればするほど、患者生産工場になるのではないか、とも主張しています。つまり病気を増やしているのは、医療システムそれ自体なのではないか、と。これは、一理あるのではないでしょうか。血圧をさげるために暮らしぶりを見直すのではなく、薬を出す。ちょっとしたメンタルの不調に対して、病名をつけ、薬を出す。そういう近代的な医療の介入のやり方が本当に正しいのか?

看取り世代の死生観

高齢化はだいたい2025年にピークを迎えます。そこをピークに団塊の世代が亡くなっていくので。それまでは病院が足りない、医者が足りないという状態になるんですが、それ以降は余ってくる可能性もある。だから、2025年までのたった10年のために病院を新しく作ろうというのはナンセンスです。

その中で必要になってくる視点としては、やはりプライマリ・ケアができる家庭医の存在。それから、在宅医療ですね。これもヘルスケアICTに絡みますが、施設から在宅へという流れがどんどん増えていくと思います。

今は病院で死ぬのが当たり前ですが、それは人類史のなかで、極めて珍しい、単なる近代の産物のようなもの。人類の常識でも何でもない。本来は畳の上で死ねばいいのに、病院で死んでるからなんです。もしもこのまま病院で死ぬ考えで行けば2025年には、病院のベッドが足りなくなります。医者や設備が足りないのではなく、死ぬ場所が足りない。どこで足りなくなるかというと、都市部です。東京、神奈川、埼玉、千葉などですね。このような都市部を中心として、2025年に向けて在宅医療、そして在宅での「看取り」を増やしていく必要がある。

いわゆる団塊ジュニアの世代は、看取り世代とも言えます。2025年に親たちをどう看取るのか。看取り世代は、極度に高齢化した人間を大量に見る人類にとって初めての世代になります。そうなると、親の死や認知症について考えたり、死生観についてもオルタナティブなものに興味を持ったりしますね。そうなったときに、信仰心や宗教がどういった役割を果たすのか。いろんな広がりが出てきます。

仏教で言う「生老病死」。これに近代医療も向き合ってきましたが、信仰心や伝統文化は実はもっと昔からずっと寄り添ってきたんですね。その中で、近代化とともに医療だけが残って、殺菌消毒され病院化していった。それ以外のものは、かなり蔑ろにされてきたんですが、もう一度その融合が必要なんじゃないか、と。

たとえば、MDアンダーソン病院というガンの権威の病院がアメリカのテキサスにあります。ここでは、痛みの緩和のためには、針治療を入れたり、マッサージをやったり、いろんなことを融合的にやりながらがんと向き合いましょう、ということも進んでいます。牧師さんも病院にいます。

「生老病死」に人類は、そして人類社会は、これからどのように向き合っていくのか。寿命は延び、治療できる疾患も増えた。ところが、だからこそ「健康とは何か」「病いとは何か」そして人類に寄り添う「医療政策」は何か、“オフグリッド”の時代にあって、再考が求められています。社会科学や人文科学と医療を融合し、「病院化」「医療化」しないところから、広く近未来の医療や人類について叡智を結集していきましょう。