ARTICLES

AIが社会基盤となるからこそ必要な叡智、今残すべき叡智とは?〜人工物と自然物編〜

AIという言葉を耳にするようになり、様々な技術が、私たちの暮らしのいろんなシチュエーションに組み込まれてきています。

このままAIが社会基盤になっていくと、そもそも人工物と自然物の違いは何か? 人工知能が発展する中で、人と生き物の違いは何か? そして、私たちは一体何者なのだろうか? 人類は、生物は、これからどうなるのだろうか? こんな疑問や問いが生まれてきそうです。

今回は、生物学者でありバイオアート作家でもある岩崎秀雄さんをゲストに招いて、少し哲学的な側面も見ながら、これらの問いを紐解いていきます。

<ゲスト>

岩崎秀雄(いわさき・ひでお)氏

アーティスト / 生命科学研究者

1971年生。生命美学プラットフォームmetaPhorest主宰,早稲田大学理工学術院教授。名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了,博士(理学)。科学および芸術の一筋縄ではいかない界面・関係性に興味を持ち,生命をめぐる科学・思想・芸術に関わる表現・研究のプラットフォームmetaPhorestを2007年より運営。バクテリアの生物時計や形態形成などの研究で文部科学大臣表彰若手科学者賞,日本時間生物学会奨励賞など。合成生物学の研究会(「細胞を創る」研究会)の創設にも従事,2016年には会長を務めた。著書に『<生命>とは何だろうか:表現する生物学,思考する芸術』(講談社2013),主な作品にaPrayer(人工細胞の慰霊,茨城県北芸術祭2016),Culturing <Paper>cut (ICCなど2013),Biogenic Timestamp (アルスエレクトロニカセンター,ICC,2013-)など。

「生命とは何か?」について、多義的に考える

岩崎:僕は基本的にはアートと生物学の両方を手掛けることで,生命について幾つか補助線を引いて考えるという活動をしています。その立場で、僕がやっているいくつかの活動を紹介しながら、「命や生命について考える」ことがどういう営みなのか議論したいと思います。

僕は早稲田大学の理工学部に所属していて、研究施設の中に生物学の実験室を持ち、生命の基礎的なメカニズムについて、バクテリアを使って研究しています。たとえば、僕たちは身体の中にリズムをいっぱい持っています。いろんな周波数のリズムが振動しているんですね。そういった振動が出てくるのはどうしてなのか? いろいろな生き物に興味があるのですが、その一番基本的なところを知るために、一番単純な生物とされているバクテリアを使って研究をしています。

「生命とは何か?」という問いはすごく多義的で、自然科学が得意にしている生命へのアプローチと、そうではない人文学的なアプローチがあります。その両者の関係性に僕はもともと興味があって、その探究を実践するために芸術活動を行っています。そして生命を巡る倫理や哲学についても議論ができるようなプラットフォームを作るため、2007年に「metaPhorest」を立ち上げました。生命あるいはバイオテクノロジーに興味があるデザイナーやアーティストに自由に出入りしてもらって、各々のモチベーションで、生き物とかバイオテクノロジーを巡る様々な創作活動を一緒に行うプラットフォームです。

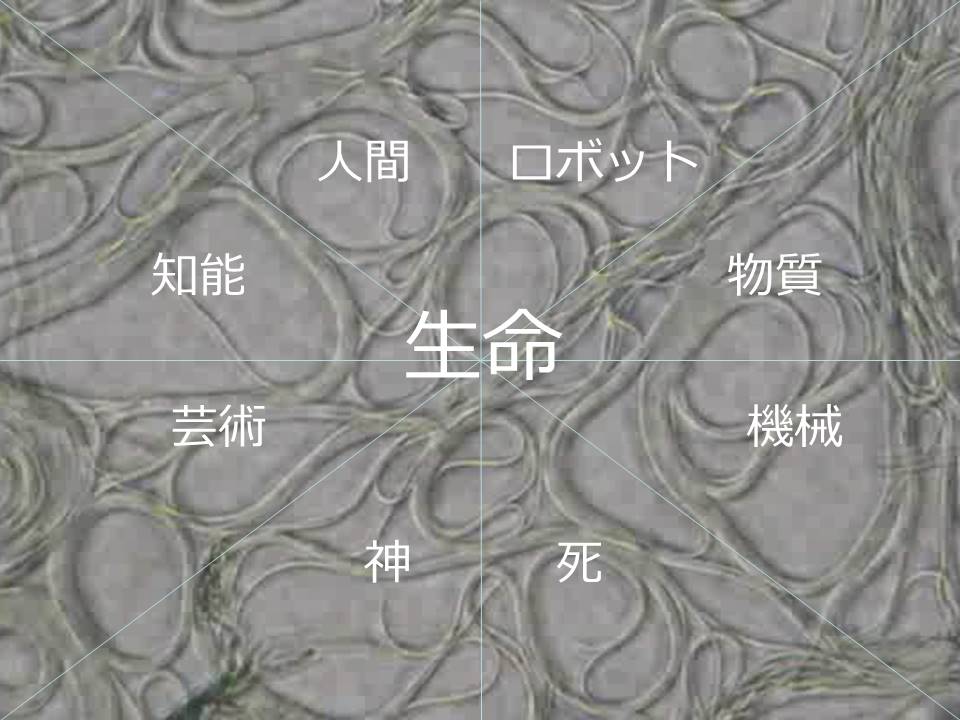

さて,僕たちがいろんな場面で「生命」についてを語るとき、そこでは「生命ではない何か」との対比が暗黙のうちになされていることが多いんです。例えば典型的なのは「生と死」の対比があったり、「生命を創る」と言うと「神をも恐れぬ行為」みたいな文脈がすぐに出てきたり……。また、生命と機械はどこが違うか、生命とロボットはどう違うのか、知能と生命、情報と生命という対比もあります。芸術と生命という対比の仕方もありますね。僕は,「『細胞を創る』研究会」という活動にも携わっているのですが、そこでは主に物質と生命の境界に関する議論が多いです。

それぞれの場面で、どういう文脈で生命というものが議論されているのか、どのような対比の元にその文脈があるのか、それらを把握できると生命に関する議論が少し整理されてきます。「生命」というのは、ものすごく多様な文脈と関わっている概念なんです。そして、実は「アート」も同じように多くの領域に関してコミットできるという総合性があるので、このような多義的な生命について議論する上では、とてもよいプラットフォームになると思っています。

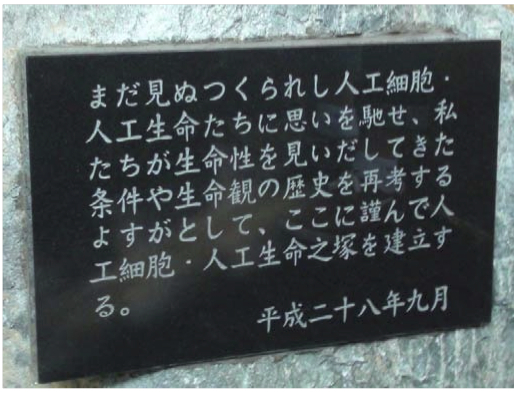

人工生命の“墓”をつくる

今回紹介したいのは、2016年に茨城県北芸術祭というアートフェスティバルで僕たちが作った石碑の話です。「人工細胞・人工生命之塚」と「微生物之塚」が二つ並んでいます。人工細胞や人工生命のお墓を作って慰霊をするというプロジェクトなのですが、なぜそんなことをしたのかということを取り上げたいと思います。

この裏に碑文があるので読んでいただきたいのですが(以下写真参照)、僕たちはどのように「あるもの」を「生き物」として見出してきたのとか、どういうふうに生命観を育んできたのかということに関心があるんです。

このプロジェクトでは「人工生命」や「人工細胞」という言葉を使っていますが、それに関して2000年ぐらいからトレンドになってきた「合成生物学(synthetic biology)」という分野があります。大雑把に説明すると、従来の生物学というのは、例えばチョウチョウとかいろんなものを捕まえてきて、形態を観察するとか、解剖をするとか、その中にある物質を抽出してくるとか、そういったものが多かったんです。つまり、実際にある生き物の中で何が起こっているのかを調べていくということが、生物学の王道だったわけです。

それに対して、物理学や化学では、自然現象を観察するとともに、そこで見つかった要素を組み合わせて工学的に新しい物質を作ったり、実験室の中で有機化合物を作ったりと、「合成」していくことが自然科学の発展パターンであるという先例を作っていました。生物学の中でもそのような兆しは昔からあったのですが、いろんな技術的なブレークスルーがあって、2000年ぐらいから合成生物学というマジックワードが生まれました。その標語のもとに非常に多くの研究者がこの領域にどっと流れ込んできて、一種のトレンドを作っています。

人間は、宇宙ステーションは作れても、まだ生命をつくれない

細胞の中にはDNAという物質があって、それが生き物の成り立ちや、生命活動を支えている基盤になっているわけですが、そのDNAを改変する技術が1970年代の後半からどんどん出てきました。例えば代謝のパターンや、どういう物質を作るかというような、生命活動の根本を支える部分をプログラミングするような感じで(ハッキングに近いのですが)、それまでの生物には無い機能を付け加えるアプローチが出てくるようになりました。

最近までの遺伝子工学では、一つの遺伝子を少しだけ変えるものが多かったのですが、最近では複数の遺伝子を、あたかも電気回路を工作するように、ガチャガチャと複数改変することができるようになって、今では医療など様々な分野で応用を目指した研究が進んでいます。

一方で「人工細胞を作る」というのも、非常に野心的なプロジェクトです。僕たちの体は大体40兆個ぐらいの細胞でできていますが、細胞は基本的に親から受け渡されています。つまり、「細胞は必ず細胞から生まれる」というテーゼがあるんですね(細胞説)。そこを人工的に作ってしまうのが人工細胞研究です。人工細胞に関しても、技術的な革新がありまして、ミニマルな細胞を作ろうという研究も、20世紀の後半から今世紀の初めに登場してきました。僕自身も、個別の生命現象を試験管の中で作るような研究をしたことがあるので、ちょっとだけその話をします。

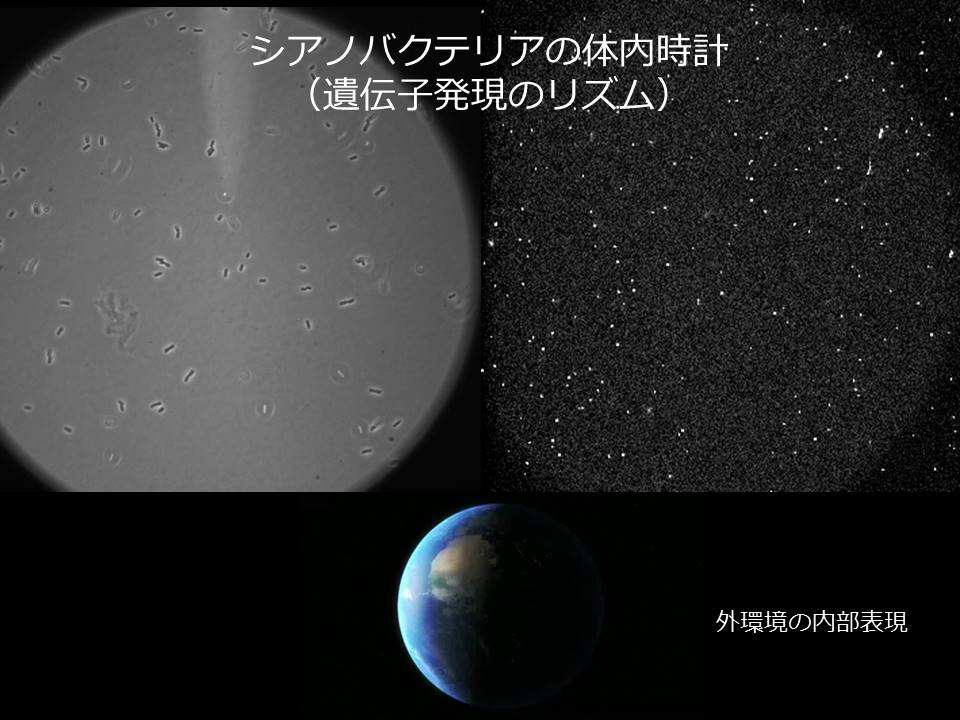

皆さんは朝起きて夜寝ますよね? 実はずっと同じような光照度のところにいても、割と規則的に寝たり起きたりするんです。それは身体の中には体内時計というものが備わっていて、体内時計に影響されて起きたり寝たりの1日のリズムが駆動されるからです。体内時計には地球の自転サイクルと合うように、環境を予測しながら身体の中に時間的な変化を生み出す役割があるのですが、そのリズムは、バクテリアにもあるんです。僕が研究しているのは「シアノバクテリア」という、酸素を生み出してくれる植物みたいなバクテリアなんですが、これがちゃんと24時間周期で生活をしているんです。

ちょっと難しい話かもしれませんが、遺伝子の発現リズムを目に見えるようにする技術があって(発光する別のバクテリアから、発光反応に関わる遺伝子を持ってきて、シアノバクテリアの染色体の特定の場所に入れてやると、特定の遺伝子が働くときに光るようにできるのです)、シアノバクテリアを顕微鏡で観察すると、増えながら24時間周期で点滅をしている様子がわかります。このように、バクテリアにもちゃんと体内時計があることが分かりました。

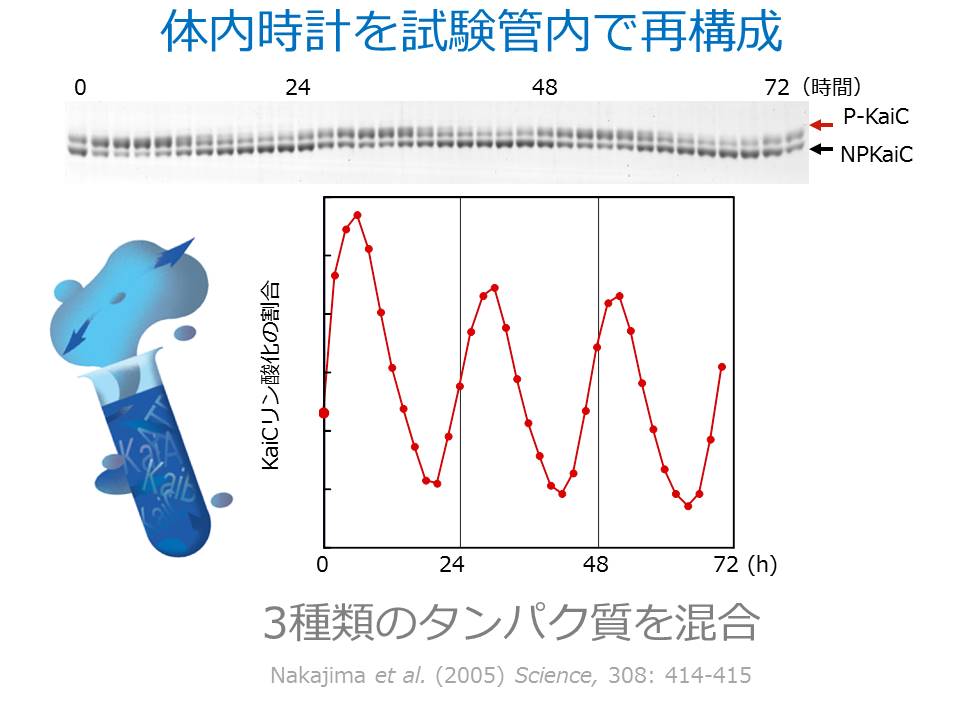

十数年前に僕たちは、この体内時計を構成する三つの遺伝子を見つけてきて、それらが指定するタンパク質を混ぜることで体内時計を試験管の中で再現することに成功しました。ちょっとイメージが湧きにくいかもしれませんが、特定の三つのタンパク質を試験管の中で混ぜると、三つのタンパク質のうちの一つの性質がなぜか24時間周期で変化するという、反応溶液を作ったということです。

分かりやすく例えて言うと、普通の化学反応はコーヒーにミルクを混ぜるとカフェオレになるというような反応です。混ぜたらそれで終わりですね。褐色の液体ができて、放っておくといずれ腐っていくわけです。僕たちが作ったのは、混ぜると朝は白いんだけど、昼になるとコーヒーのブラックになって、また朝になると白くなって、というのを繰り返すような液体ということです。身体の中で起きているリズムを実際に再現して見せた、ということになります。

これは僕たちが行った例ですが、世界中の科学者がこのように体の中で起こっているイベントを、試験管の中で再現する試みを地道にやってきたわけです。ですが、「それらの成果を合わせたら人工的に細胞を作れるか」というと、これはかなり野心的な問いです。

例えば人間の体の中には、5万種類ぐらいのタンパク質があって、もっと低分子のものを含めると、ものすごく複雑な世界です。そこにはなかなか手が出せる状況にない。バクテリアぐらいならできるかな、と思われるかもしれませんが、バクテリアでもものすごく難しい。

大切なことですが、人間は巨大な組織や、技術の粋を集めた宇宙ステーションや、人間に迫る賢いAIを作ることはできても、人間は生命を作ったことがないんです。バクテリア1匹すら。それはあまりにも小さいけれど、あまりにも複雑すぎるんです。細胞そのものを作るのは難しい。ですから、研究者は人工生命に取り組もうとするときに、細胞のエッセンスを作ろうと思うわけです。ミニマルセル(最小限の要素から構成された細胞)というものを作ろうとするわけですね。

人工生命をつくる2つのアプローチ

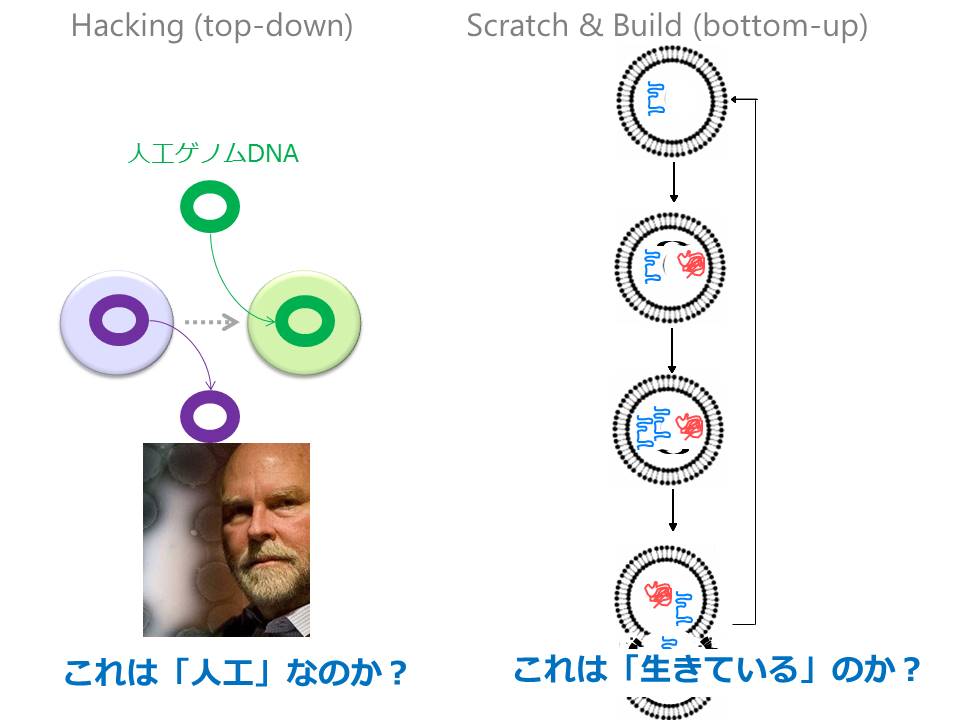

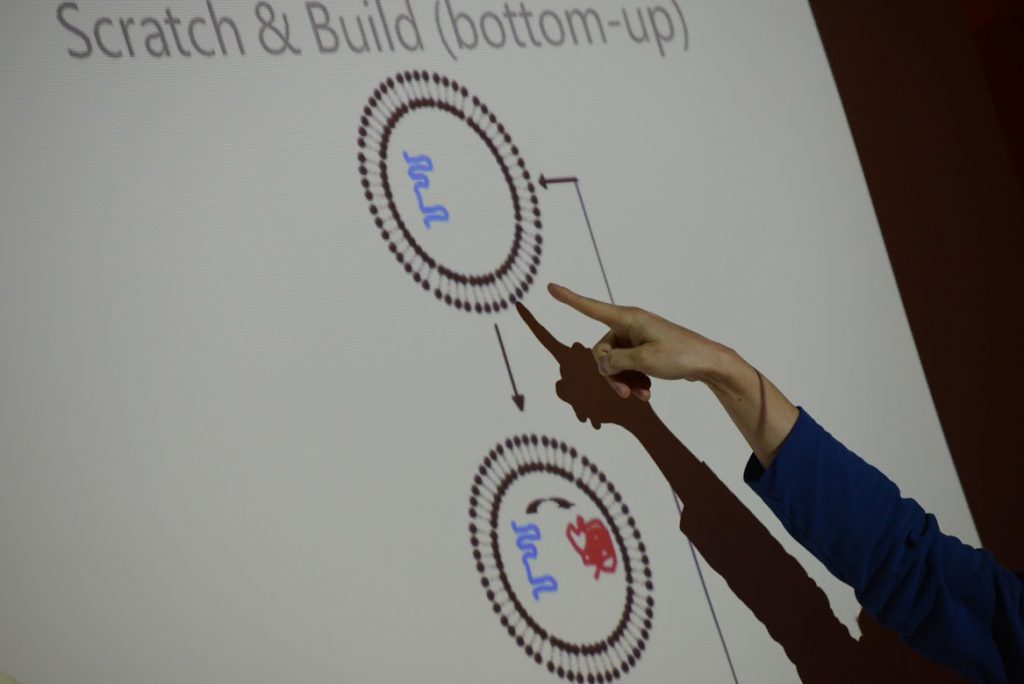

現在は、人工的に細胞を作ろうとするときに二つのアプローチがあります。一つが「トップダウン」、もう一つを「ボトムアップ」と仮に呼びます。クレイグ・ヴェンターという人が代表的な研究者なのですが、彼のアプローチは「トップダウン」で、特定の微生物を司る遺伝子のセットを抜いて、新しく人間がデザインした遺伝子(まったく違うDNAではなく,大半は同じ内容を持つもの)をそこにポコッと入れる。

すると、人工的に作った遺伝子にドライブされて細胞の性質が変わります。これは「ハッキング」なんですね。「核移植クローン」という技術があるのですが、それに近い考え方です。この技術によって、新しいタイプの生命、新種のようなものが人工的に作り出される。これが2010年ぐらいから実際に起こっています。このベンターという人は、それを「世界最初の人工生命だ」と言ったことがあります。

ただ、これはもともと微生物であって、ちょっと性質が変わったくらいで、ドラマチックには変わらないんです。基本的にはもともとの生物種の性質を引きずっているので、多くの人は「これが人工生命だ」と言われて違和感があったんです。この新しくできた人工ゲノムでドライブされた微生物が「生きている」ということに関しては、あまり議論の余地がないとされているのですが、これは本当に「人工物」と言えるのか、ということが気になったわけです。

トップダウン的な「人工生命」に批判をする人たちの、ボトムアップ的なアプローチが「スクラッチ・アンド・ビルド」と言って、生命そのものではない化学物質を混ぜることで新しい生命体を作るやり方です。例えば、細胞膜を構成しているのは油(脂質)なのですが、油の膜の中に遺伝子のDNAを入れて、何らかの衝撃を加えるなど様々なテクニックを使って、分裂や自己複製ができたら“微生物っぽい”のではないか、そういうことを目指すアプローチです。ただ、これが人工物であることはいいとして、問題になるのは「これは生きているのか?」ということです。

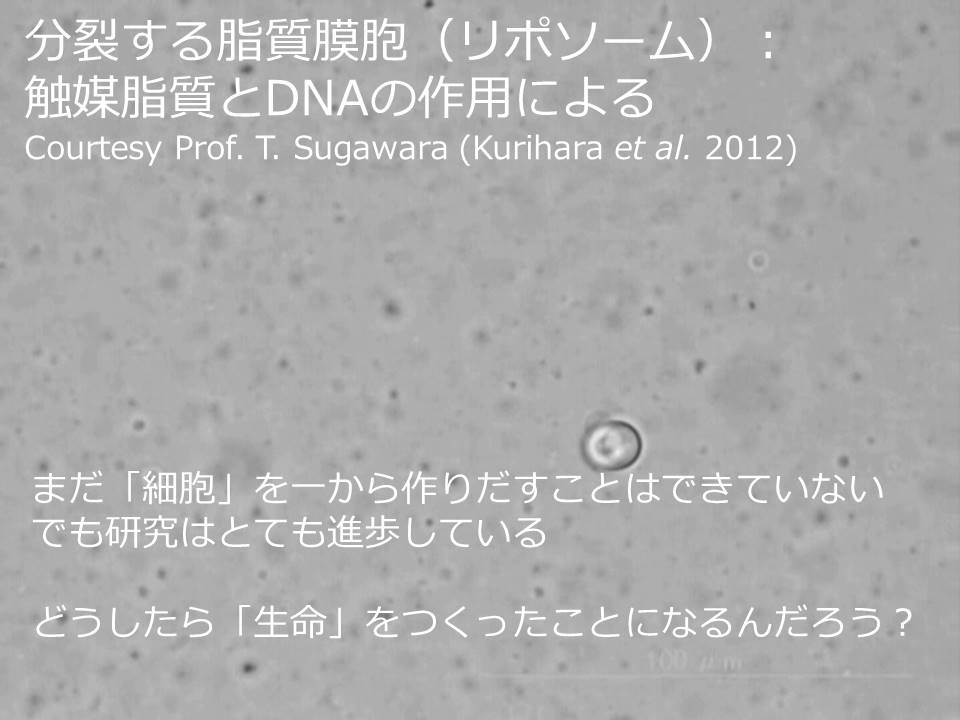

今は、どちらのアプローチからもすごい勢いで研究者が成果を争っていて、それぞれ非常にホットなフィールドになっています。どちらも「これが人工生命である」と主張するときには、それぞれに興味深い問題を提起するということになります。次に示すスライドの動画は、実際にボトムアップ的なアプローチで作られた人工細胞の様子なのですが、これは油の膜みたいなものだと思ってください。この中にDNAとかタンパク質が入っていて、世界で初めて自発的に分裂する人工細胞を作ったという、画期的な研究です(菅原正教授らの研究)。こういうものが、今できるようになってきているのです。

関係性の中で生まれる生命

いわゆる典型的な細胞を一から作り出すことはまだできていないのですが、研究はこのようにとても進歩しています。ただ、どうすれば「生命を作った」ことになるのかという哲学的な問いが残るわけです。こういうことをやっていると、生命とは何かを突きつけられます。

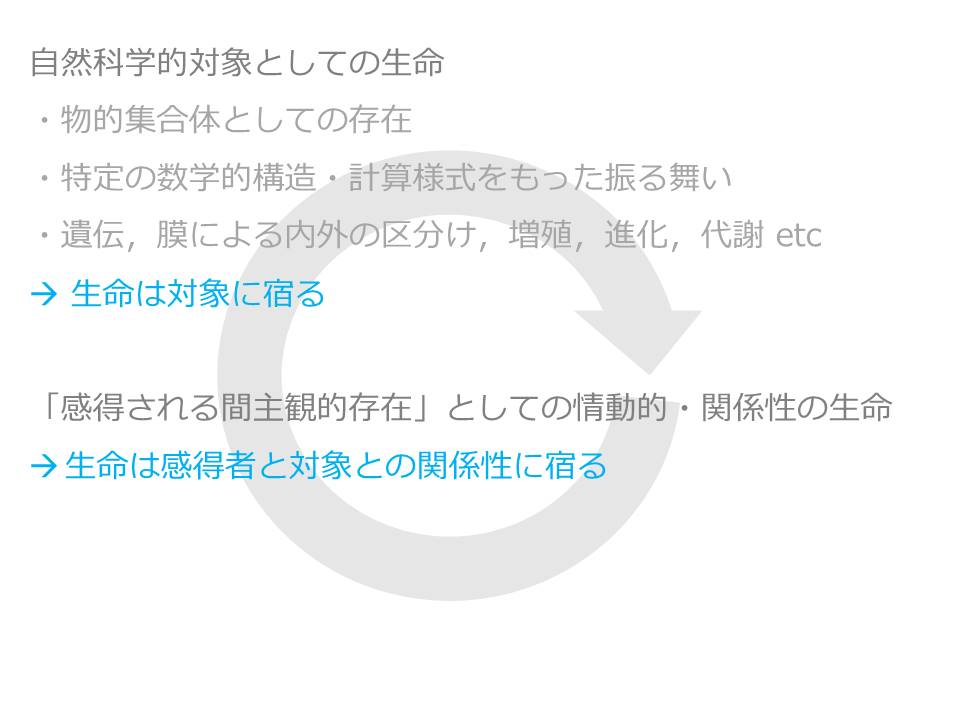

すごく分かりやすく言うと、生命に関しては少なくとも2種類の捉え方があると考えていて、一つは自然科学が対象としている生命です。たとえば、化合物の集合体として存在している物の中に、生き物の本質を見ようとする捉え方が代表的です。そこには特定の構造や、特定の振る舞い(生命を特徴づける性質)があるだろうと。よく言われているように、たとえば遺伝をしたり、膜によって内と外が分けられていたり、増殖機能があったり、進化したり、外とエネルギーや物質をやりとりしたり(代謝)というような性質ですね。多くの人工細胞の研究者は、基本的にはこういったものを再現したいのです。

でも、僕たちが日常的に感じている「生命」は、何かこうした自然科学的な定義とは違う文脈で捉えられていると思うんです。赤ちゃんが生まれるとか、親しい人が亡くなるとか、親しくなくてもいろんな人に想いを寄せるとか。「命」を考える時に、必ずしも自然科学的な枠組みで考えているわけではないですよね。どちらかというと、自分が自分以外の人や対象との関係性の中で育むような生命観があるわけです。それは自然科学的な対象としての生命とはだいぶ違う捉え方だと思います。

自然科学的な生命観では、生命性は対象の中に宿ります。でも、より日常的な場合の生命性はどこに宿るかというと、特定の対象と自分との関係性の中に生命性が宿るという感じになります。僕たちにとって「あ、生きてる」と思えたり、もっと主観的で情動的なものだったり。

実際にはこんなに単純に二つに分かれているわけではありませんが、導入としてはこうした2つの見方ができるということです。平たく言うと、理系の学部で研究する「生命」というのは99パーセント前者です。一方で、文学部や芸術の方で探求される生命論というのは、かなりのウェイトで後者が占めますし、僕らの日常的な情動的な生活の中で命というのを感得するのも、基本的には後者です。問題は、「僕は生物に興味があるから生物学者になる」といったときには、文学や芸術で探求するという回路を全く持たずに理系的な研究だけをやるという点です。理系の学部には、観察者との関係性から生命を議論するという回路がほとんどないんです。

生命のチューリング・テスト

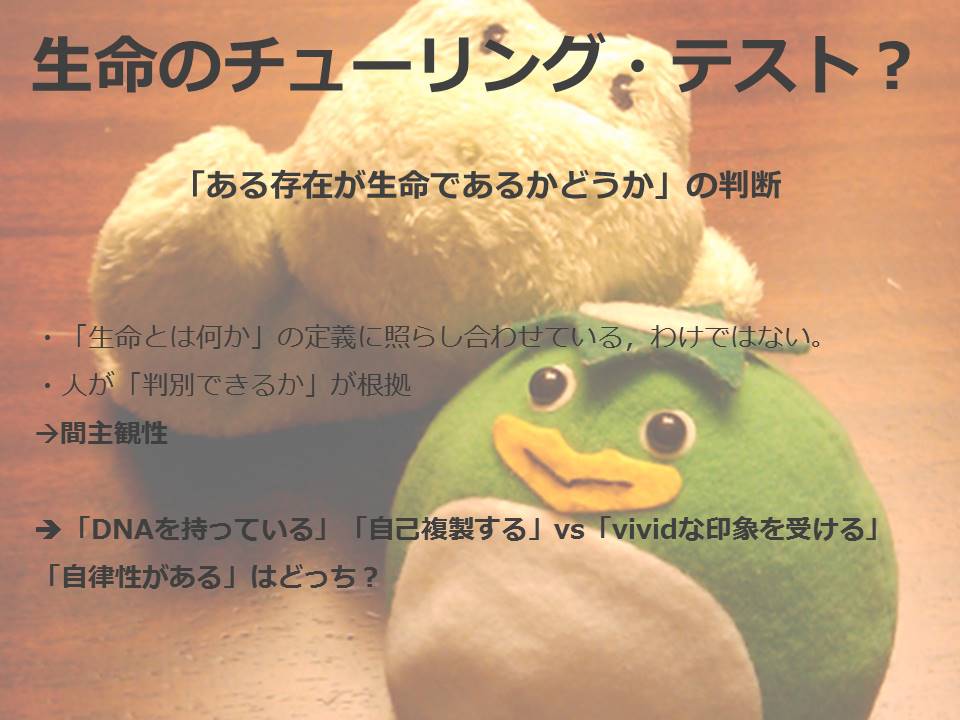

では生命をどのように定義するか。人工知能の分野ではチューリング・テストという方法が知られています。数学者のチューリングが提案したのは、次のような思考実験です。人間が、敷居越しにコンピューターあるいは人間とコミュニケーションをとります(チャットをすることをイメージしてください)。そのときに相手が人間だかコンピューターだか判断できないままチャットを続けられるとします。それが実際にはそれがコンピューターだったとしたら、それは人工知能の資格のある機械と言っていいだろう、という定義なんですね。

この考え方には批判も多いのですが、生命を考える上で参考になるところがあると思っていて、『生命のチューリング・テスト』というのを考えています。つまり、生物学が通常教えるような「生命とは何か」という定義(たとえば、遺伝する、などの性質)に照らし合わせている判断基準ではなくて、「僕たちがそれを生命と思えるか」、あるいは「これは生き物であると判別できるか」が根拠になるようなあり方です。

例えばある存在が生命であると言いたいときに、それはDNAを持っているから、自己複製をするから、自律的かどうか、といったことが自然科学的な説明なのですが、そうじゃなくて「ヴィヴィッドな印象を受けるというのはどういうことか」を対比させて考えてみるという話です(ということで、敢えてこのスライドにぬいぐるみを持ってきているわけです)。ところが、これも実は二項対立ではありません。たとえば自律性があるかどうかというのは、よく生命や知能について言われることがありますが、実は考えると哲学的にかなり難しい。

僕たちはいま、物質から生命ができるということを議論してきました。でも、実は物質というニュートラルな概念ができたのは、つい最近のことなんです。おそらく17・18世紀の原子論や分子論が出てくるあたりなのですが、例えば、当時の人たちが「鉄」を考えるとき、物質としての鉄ではなくて「生活環境にある鉄」をイメージするわけです。物質は価値中立的ではなくて、なんらかの「価値」や「意味」と結び付けられているわけですね。これに関してハンス・ヨナスという哲学者が面白いことを言っています。このように「価値中立的な物質」という概念が普及する以前には、「意味や価値」が問えなくなる「死」ということが非常に重大な問題として浮かび上がることになるはずだ、と。「生きていること」よりも「死ぬこと」のほうが不可思議なものとして捉えられる。「死とは何か」がマジカルなクエスチョンになるというわけです。

一方で、現代においては物質文明がすごく発達しているので、「生命とは何か」という問いのほうが「死とは何か」よりもすごくマジカルなクエスチョンとして提示されていると彼は言っている。ついでに言えば、「自律性」という概念を哲学的に考えた場合、実は物質のほうが自律性があるという議論もあったりします。

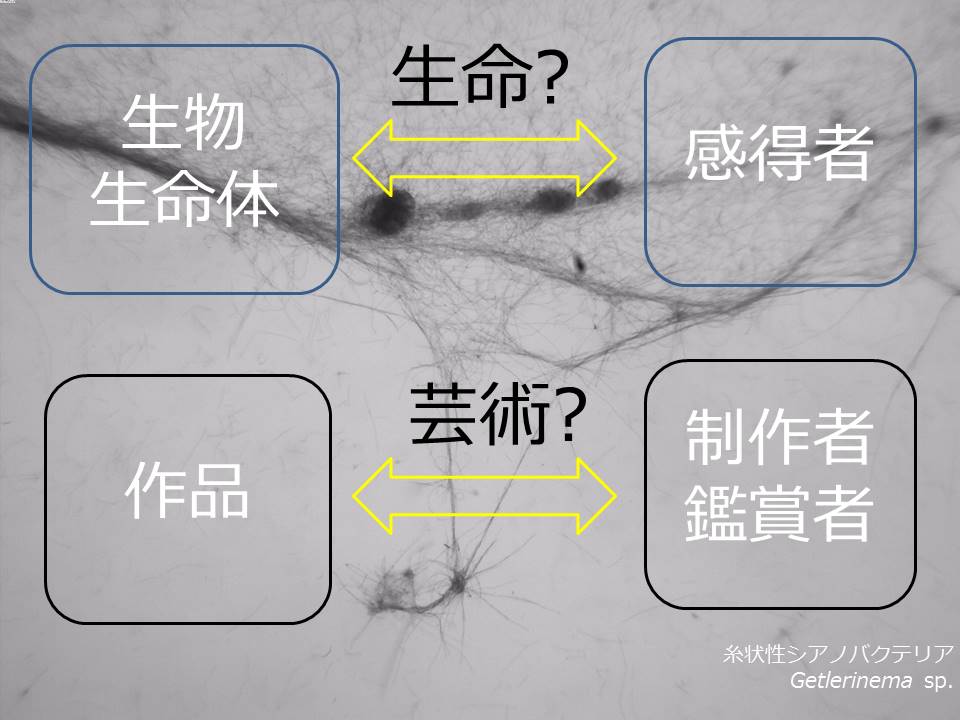

生物学においては、基本的には生物の中に生命の鍵があるので、生物を研究したり、生命体を研究することになるのですが、先ほどの2番目の捉え方からすると、生命には観察者が必要で、僕たちがどういうふうに生命を受け取るか、どのように認識するかというその主体的な行為、観察行為が必要になるということです。その関係性の中に生命というものがあるのではないか、という議論の立て方になります。

この図式は、実はアートにも近いところがあります。例えば、ある美術作品がある。それはどういう素材でできているのか、どんな手法でできているかなど、様々な解釈ができます。しかし、芸術作品というのは、常にそれを見る人、作る人がいて、基本的にはその作品に対して、見ている人がどういう芸術的な体験をするか、ということが意識されるわけです。その関係性としての芸術と作品内部にある芸術的な価値の両面が、ある意味当然のこととして論じられているのですが、生物学の場合にはそれがない。

この図式を見ると、生命というものがなぜ芸術の主題としてずっと魅力的であり続けてきたのか、というのも分かるような気がします。逆にその生命をもう一回トータルに考えようとしたとき、芸術を一つのモデルとして考えることができるのではないか、ということにもなるのです。

生命はつくれても、死はつくれない?

先ほどの人工細胞の塚には、いろいろな模様を彫り込みました。右の下の方には目を入れてあって、言わないと誰も気付いてくれないのですが、石碑全体が頭に見立てられるようになっています。人工細胞とか人工生命というのは、客観的な、科学的な対象であるだけではなく、自然物と生命を僕らがどう判定するかという頭脳の問題でもあり、心の問題でもある、ということを主張するためにこれを付けたのです。

なぜ、こういう人工細胞を慰霊することを考えたか? 理由は二つあります。

一つは、欧米で紹介するとすごく驚かれるのですが、日本では毎年、9割程度の生命系の実験施設で『実験生物慰霊式』が行われています。これは日本の特徴的な現象で、占領統治下だった台湾や朝鮮などにも一部伝搬しているのですが、実験動物の慰霊が毎年行われているんです。

慰霊というのはスピリチュアルで、宗教的なものです。生物学は、基本的に客観的事実を主張してスピリチュアルなことは極力排除しようとします。でも、その現場でも1年に一度、すごくまじめに慰霊式をやっているんです。これは何か面白いですよね。普段標榜している客観性の代わりに、そこでは「私たちと対象との主観的な関係性に宿る生命性」というモチーフが場を支配するのです。

さらにすごいのは、針塚とか筆塚みたいにモノの慰霊碑がある。さらにいくと、お話の慰霊碑や、日食の慰霊碑もあるんです。慰霊されているのは生物学的な生命だけではないんですね。ここで本題に戻ると、人工細胞の研究とは、もともと生物学的な生命ではないものを組み合わせて生命を作ろうとする技術であり文化なんですよね。だとすれば、「無生物であるはずの対象のなかにある種の生命性を見て取る」慰霊とは、どこかつながるところがある。そこを補助線として、いかにも先端的な科学技術の粋としての人工細胞の試みと、「対象との関係性に宿る生命性」という人文的な生命の捉え方を繋いでみようというのがこの慰霊のプロジェクトということになります。この慰霊碑の下には、日本各地の15ぐらいの人工生命研究者からもらってきた人工細胞の亡骸と、地元の醸造・発酵産業で使われる微生物を納めています。

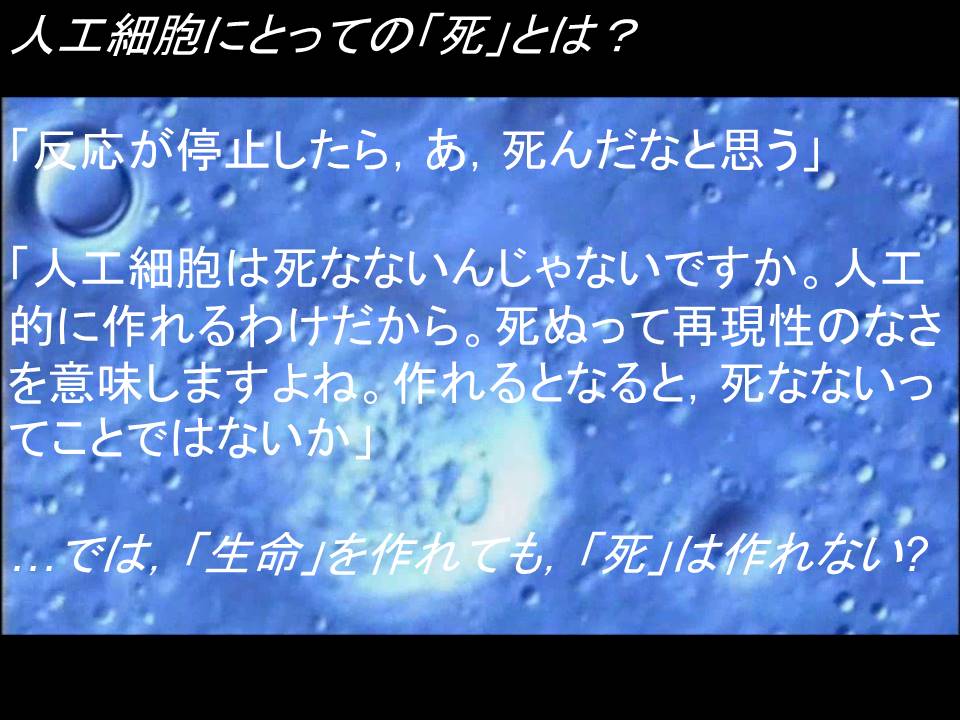

このプロジェクトの中では、人工細胞や人工生命の研究者にインタビューを撮って映像作品を編集したりもしました。そこでは様々な興味深い「人工細胞の生命性」に関わる言葉が紡ぎ出されていったのですが、ここでは「人工細胞にとって死とはどういうものでしょうか?」という質問をした時のエピソードを紹介しましょう。一つの典型的な答えは「化学反応が停止したら、あ、死んだなと思う」で、こう答えた人が多かったんです。

ところが、ある人工細胞研究者はこう答えたんです。「人工細胞? うーん、死なないんじゃないですかね、人工的に作れるわけだから。死ぬってどういうことかというと、再現性がないとか取り返しがつかないということですよね。だけど、人工細胞だから、もう一回作れちゃう。蘇生できるから」と言ったんです。「生命を作れても、死は作れないと私は思います」と。

でも、死なない生命って、生命なんでしょうか? 死なない生命に対して慰霊をやるとはどういうことなのか? こう考えていくと、人工細胞や人工生命の研究というのは、慰霊の概念や死の概念自体を相対化する可能性すらあるものなのかもしれない、と思い至ります。いろんなことを考えさせられますね。

繰り返しになりますが、ここで僕が行ったのは、慰霊を補助線として使うことで、人工細胞という最先端の科学が研究しているものと、僕たちの情動的な生命観みたいなものの間に境界面を設定することで、より本質的に「生命とは何か?」について考えてもらうきっかけを作るという試みです。こういったことを他の場面でもいろいろとやっていきたいなと考えています。ご清聴ありがとうございました。

問答(MON-DO)

問1:感得者が「いかに生命だと感じるか?」というお話があったときに、aiboも、かわいいワンちゃんだと見てもらえれば、命になる。人工的に生命らしいものを作れるようになったり、逆に、私の周りにもいますが「機械っぽいな、この人」みたいな、人工物側に行ってしまう生命もあったりするのかな、と感じました。そのあたりのお話を聞きたいです。

問2:人型のロボットをハンマーでボコボコに叩くと、その様子を見ている人の悲しみを感じる脳の部位が働く、という実験の映像を見たことがあります。そうなると、生命や人っぽさみたいなものは「形」なのかなと感じます。サッカーボールはめちゃくちゃ蹴られるけど悲しむ人はあまりいません。その境界線に生命があるのかなと感じましたが、これについてどう考えますか?

岩崎: まず、生命は「形」ではないと思うんです。というのは、それこそ筆塚とか人形塚のように、結局その対象とその人が関係をどのように結んだのか、が鍵だと思います。だから、サッカーボールは確かにそうかもしれないけど、マラドーナからもらったサッカーボールだったら、たぶんおいそれとは蹴れないじゃないですか。だから、その対象となるものが、どういう関係性の中で存在しているかというのがすごく重要だと思います。

それと関連して、「どういうものを生命と見なしたいか」ということについてコメントしたいと思います。本当にすごく難しい問いなのですが、僕の中で多少腑に落ちるのは、やっぱり人間的なものを人間じゃないものにどれだけ拡張して当てはめて考えられるか、感じ取れるか、ということが重要のではないかと思います。例えば、ペットを家族と見なすという考えもありますよね。

機械の話が出ましたが、僕は機械という概念には注意しないといけないと思っています。機械はやっぱり人間がデザインしたものなんです。なんだかんだ言って、AIも。だから、ともすると人間には至ってない、物質以上人間以下のものとして機械を位置付けることが多いと思います。でも、実際にはそうではなくて、機械は人間という非常に難解なものが作り出した、何かよく分からないものなんですよ。人間の意思や目的がそこに込められているので、ある意味で人間が外にしみ出た、外界化されたものが機械であるわけです。

人間が作った同じ人工物でも、例えば「機械」ではなく「芸術品」と呼んだときには少し印象が変わります。それは、何か人間の持つすごく重要な性質が、その人工物の中に込められているかのようなメタファーを持つからだと思うのですが、機械も本質的にはそういうものだと思います。なので、機械とは人間が人間の体から切り離された延長として作られているものであり、生物というのは人間的なものを、自分が作ったものではないけれど、その要素を外の世界に探求していく過程で、人間が見いだしてしまうもののような気がしています。

少し脱線しますが、生物学の世界でも機械から取り入れる概念は結構多いんです。僕が研究をしている「生物時計」はまさに典型的なもので、時計という人工物を知らない人が体内時計に気がつけるはずがないんです。あと、心臓もポンプとして理解するわけです。代謝回路というのは化学物質の流れですが、それはフォードが作った自動車製造ラインのシステムから連想を得たと言われています。

要するに、人間が機械を作り、それを逆に自然の中に見いだすことで理解を深めていくような在りようですね。そして、いつの間にか、人工物の借用というところが脱色されて、本当に純粋な自然科学概念と成り代わったものは結構多いんです。人工知能について考えてみても、知能をコンピューターと比べること自体が、実はその典型的な例です。その時々の機械や人間から滲み出たものとの対比で自然を再解釈するということを人間は常にやっている。そのフィードバックの仕方が面白いなと思っています。

AIに関して僕の興味があることは、AIにとっての「身体」をどのように考えるか、という点です。例えばAIをゲームのキャラクターのような仮想的なボディーではなくて、AIを支えているシリコンベースの、何かハードウエアのようなものが本当に身体化するのかどうか。つまり「身体化する」ということは、それこそ死に関係することですが、どんなに脳が頑張ろうとしても身体のほうから破綻していくみたいなことが起こる。そして、そうした制約条件の中で脳のあり方も変わっていく。そういうことがAIにおいて起こるのか? 個人的に興味があるところです。

問3:僕自身も、生態学で生物をかじっていたのですが、よく生命倫理のところで、iPS細胞はいいけどES細胞は駄目、といった批判があります。そういうところで、人間自身が生命を作り出すということに対して、先生自身はどういう考えをお持ちなのか聞きたいです。

岩崎:人工生命の研究をしていると、「神をも侵す行為」とか「生命というのは、そもそも神が作ったものだから、人間がどんなに作ろうとしてもできない、以上」みたいに言われることがあります。人工生命を研究する上で、倫理の問題は本当に重要です。iPS細胞やES細胞に関する倫理っていうのは、比較的論点が定まりやすいんですね。宗教家や倫理学者や社会学者の方々がいろいろと発言してくださっているおかげで、何が問題なのかが見えていると思うんです。

ES細胞は卵子を操作することになるから駄目で、iPSは良いという議論は確かにあるのですが、多分そこだけでは閉じません。技術的にはiPS細胞を使うと精子などの生殖細胞もできてしまう。生殖細胞を作れれば、iPS細胞で親のいない子どもをつくれるかもしれない。そういったことが、SFっぽいかもしれないけれど、可能性としてはあるわけです。そこでまたルール問題というのが再燃するので、iPS細胞も全然倫理的な問題を免れていないと思っています。

先ほどお話しした、ケミカルなものからのボトムアップなアプローチに関しては、どのような倫理的問題が発生するかはまだ分からないですね。分かりやすい倫理的な規定を犯しているかどうかは、まだ自明ではないと思います。ただし、いずれ何か問題が起きてしまうのではないのか、という不安をかき立てていることも事実だと思います。

また、現在ある遺伝子を、例えば改変しようというその行為自体に関して、それはどうなのかという問題もあります。それは科学技術だけではなくて、それこそアートなどでも「生命をアートにしていいのか?」みたいな議論が、いろんなレイヤーで起こるわけです。しかし大事なのは、問題に対する議論の基底を、僕らがどれだけ掘り下げられるかだと思っています。

「人工知能が先か、人工生命が先か」という問題は、知能と生命の関係をどう考えるのかという問いでもあるのですが、僕が人工知能の議論がちょっと苦手なのは「知能とは何か」がよく分からないからです。チューリング・テスト的な知能の定義みたいなものを採用する場合には、それは知能を判定するために、さらに高次の知能を要求してしまうので、低レベルの知能だけで閉じないんです。生命についても、さっき僕が言ったみたいに、人間の判断や感得者との関係性をベースにした場合、それを感得するための高次の知能が必要になってきてしまうので、そこもやっぱりパラドックスを生んでしまう。

知能に関しては、例えば「粘菌が計算をする」という有名な話があります、粘菌が迷路を解くという話です。素晴らしい研究ですが、あれで本当に粘菌が知能を持ったということの証明になっているのか? そこが僕は本当のところよく分からない。さらに、森羅万象は計算をしているという考えで、「自然計算(ナチュラルコンピュテーション)」という考え方もあります。例えばニュートンの運動の法則を考えると、木から落ちるリンゴはその方程式を解いていると言えてしまうというわけです。「なるほど」と思いますが、例えば雨だれがぽたんと落ちることは、ある地点から落下地点の最短経路を計算していると言えるのか? そこが分からなくなってしまうんです。それを知能と言えるのか? と。例えば、人工知能の研究者の一部の方が「人間並みの計算をやることで人工知能と定義する」という言い方をすることがありますが、「人間並み」というのはブラックボックスですよね。

結局どこかで「人間並みの〜」ということが、この手の議論は常に出てきてしまう。問題は、「人間がいないときに知能があるか?」「人間がいないときに生命があるのか?」という議論になってくると思うんです。もちろん生物学では、基本的には人間がいようがいまいが、「アリは生物です」という話なので、それはある意味で幸せなのですが、それだけで閉じるかというと、どうも閉じない気もするということなんです。

その「どっちつかなさ」ということが、実は生命や知能を考える上で非常に重要で、ある種の論理矛盾やダブルバインドが、僕らの生命ということに関する一種のモチベーションになっているのではないかという気がします。

つまり生命というのは、人間もそうですけど、すごく理解したいと思っても分かり合えない。だけど、分かり合えたというか、理解する、理解できた気がする、だけど予想や想像を裏切られた、みたいな、そういう不断の連続なわけです。なぜかよく分からないのですが、人間はそういう営みが好きなんだろうと思うんです。僕も大好きです。だから、そのある種のパラドックスというものを見つけてしまい、そこに自分も引きずられるという性が、知性や生命というものに関連している気がします。

問4:今までの議論と関連するかもしれませんが、岩崎さんは「意識(コンシャスネス)」をどのように定義していますか?

岩崎:意識は、とにかく主体の内部に、外部に対するミラーイメージのようなものを作れるかどうかが重要だ、という議論があります。そこは、僕は正直分からないですね。基本的には「知覚できること」と「意識を持つこと」は同じなのか? それが知性を持っていることと同じなのか?

最近面白いなと思っているのは、人間は無意識下でも、ある種の活動をしているということです。僕には小さい子どもがいるのですが、添い寝をしていると、寝ているのに何かモゾモゾと寄ってきて、ギューっと抱きしめてきたりすることがある。あれは寝ているときだから、覚醒時の意識はないはずです。ある種の本能活動と言えばそうなのかもしれませんが、それがある種の意識を持っているかどうか、よく分からないところでその行動が取られている。そこには「意識をどう考えるか」という問題と関連する何かがあるのだろうと、そんなことを考えています。

問5:私は大学院で社会心理学を専攻していたので「間主観性」という考えはよく理解できました。主観と主観の間ということは、主観を持っている主体が相手にも主観を認めているということだと思いますが、今の意識の議論につなげると、相手にも意識を認めていると言えます。恐らく、意識のレベル感が単細胞生物はこれぐらいの意識のレベルなんじゃないかとか、もう少し人間に近い生物であれば意識の複雑さが上がるんじゃないか、とか。レベル感を変えて相手を認識するところに、生命を感じる際に、その先の知能を感じるということを先生はおっしゃったのだと私は理解しましたが、どう思われますか?

岩崎:まさに社会心理学的な話かもしれませんが、生命という概念は、おそらく1人では思い付かないだろうなと思います。僕は、ある種の生命に関する社会的なコンセンサスがあるということ、それは歴史的な背景などを共有された中で紡ぎ出された概念だというニュアンスをこめて、「間主観性」という言葉をここで使っています。さらに言えば、「対象と個人との関係性(に宿る生命)」という言い方をしましたが、その個人を個人たらしめ、対象を感得たらしめるためには、社会的な土壌や歴史的な背景が必要だ、という議論もあります。つまり、単に「主観的な関係性」と言ってしまうと、それは「その人だけのもの」として個人の恣意性や個人の主観の問題として片づけられてしまいがちですが、そうではなくて、「その人の感覚」も、あたかも「ほとんどの人が全員共有しているかのように思える」ということが、やっぱりすごく重要なファクターだと思っています。

問6:昔読んだ本に、多田富雄さんの『免疫の意味論』がございまして、免疫というのは、外から悪いものが来たら、それを自分じゃないと思って排除するんだ、と。だけど、人間が病気になった場合、ある種の健康な臓器を自分の悪い臓器と取り換えるために、自分でないものを体の中に取り入れなきゃいけない。そうすると、免疫抑制剤というものが必要になるんだ、と書いてありました。自分と自分じゃないものを判別するものが免疫だとすると、自分でないものを取り入れて永らえたもの、それを命と呼ぶのかどうか、という話が一つ出てくる。それを自分と呼ぶのかどうか、命と呼ぶのか、その辺りの議論について、ご見解があったら教えてください。

岩崎:難しい問題ですが、実は間主観性の問題とも関係しています。つまり、自分と思うためには、他者が必要です。自分が自分として独立に存在していて、他者と関係していない独立存在みたいなもの…それは実は物質のメタファーなのだと思います。逆に言うと、「物質ではないもの」ということ自体が、他者との相互作用によってむしろ規定されているのではないか。それこそ、意識という問題になってくるのですが、自分の中に何か外環境を取り込む、あるいは自分の中で外の世界を自分が参照できるようにするということは、事実上、外の世界や自分ではないものを取り入れている、という話になるんですね。だから、そのあたりの議論が、主観性の起源や自他問題には本質的に関わっているとは思います。

ただ、それも本当に哲学的には難しい問題で、あるものに主観性があると客観的に認定する合理的なプログラムはおそらく存在しないのではないでしょうか。『免疫の意味論』は僕も愛読したことがあって、確かに面白い本です。そこで議論されているのは、免疫を巡るパラドックスや、脳が決める自他認識と免疫系が決める身体の自己認識との相克みたいなところが、ある種の軋轢となり、かつそれがヴィヴィッドであるという議論の立て方なので、すごく共感するところです。

みなさんの問いはどれも非常に本質的な問いで、やはりこういう場所で議論をすることの意味と面白さを味わえました。本当は大学でもこういう議論があったら良いし、このような学びの場は本当に大切だなと思いました。今日はありがとうございました。