ARTICLES

人間とAIを分けるのは「身体」があるかないか、そして人間とロボットを分けるのは「表現」や「死」があるかないか、なのではないだろうか。では人間の「身体」、「死」や「表現」というものはどういうものなのか、そして「人間らしさ」とは何か? 死者を演じる神事芸能「能」を継承する能楽師であり、古典を通じて人間の「身体性」を読み解く研究者でもある安田登さんにお話を伺った。

<プロフィール>

安田 登さん

能楽師

1956年千葉県生まれ。下掛宝生流ワキ方能楽師。元ロルファー。高校時代、麻雀をきっかけに甲骨文字と中国古代哲学への関心に目覚める。高校教師時代に能と出会う。ワキ方の重鎮、鏑木岑男師の謡に衝撃を受け、27歳で入門。現在は、能楽師のワキ方として国内外を問わず活躍し、能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演などを行うかたわら、『論語』などを学ぶ寺子屋「遊学塾」を、東京を中心に全国各地で開催。日本と中国の古典の “身体性”を読み直す試みにも継続して取り組んでいる。Eテレ「100分de名著」講師(『平家物語』)、『能─―650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)、『異界を旅する能』(ちくま文庫)、『身体感覚で『論語』を読みなおす。』(新潮文庫)、『すごい論語』(ミシマ社)、『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。』(春秋社)、『あわいの力』(ミシマ社)、『日本人の身体』(ちくま新書)、『イナンナの冥界下り』(ミシマ社)、『能に学ぶ「和」の呼吸法』『疲れない体をつくる「和」の身体作法 』(以上、祥伝社)、『変調 「日本の古典」談義』(祥伝社、内田樹氏との共著)など著書多数。

「嫉妬」について

Next Wisdom Foundation事務局(以下、NWF):本日は表現と死について、能を切り口にお話を伺いたいと思った次第です。私たちの今期の大テーマが「人間らしさ」で、そのなかに「表現」そして「死」があるのではないか。2018年にAIをテーマにシンギュラリティなどの言説も取り扱うなかで、そのようなテクノロジーの進歩によって、なおさら「人間とはなにか?」を考えるようになりました。

安田 登(以下、安田):シンギュラリティやAIというものを考えるときに、「人間とは何か」という問題が立ち上がってきます。僕たちが考えている人間というのは「何かの思想によって作られた人間」にしか過ぎなのではないか、そう思うんです。例えば「嫉妬」という感情は果たして人間らしいのか? 仮に、いまの社会や思想が全く変わってしまったらどうなるか? 歴史を振り返ると、平家以前の世界はまだ群婚的多夫多妻制の記憶が濃厚に残っていた社会でした。鎌倉以降、一夫一婦制に変わっていきます。

1987年にチベットへ行ったのですが、当時のチベットは一妻多夫制度だったんです。一人の女性が複数の夫を持つんです。ある家に招かれたときベッドルームに8人の男性の写真があって、「全部私の夫なの、いい男でしょ」とお母さんが自慢するんです。そんな場所にそんな写真を置いても、男の方は嫉妬しない。自分の奥さんにいろんな夫がいることに嫉妬しないし、子どもたちも自分の父親が誰かなんて考えない。嫉妬というものは文化が作るものに過ぎません。

文字ができることによって文化が定着し、文化によっていろんな感情が生まれる。例えば、僕の故郷はすごい田舎で、うちの近くで高校に行ったのはごく少数。そうすると、出世して偉くなりたいなんて誰も思ってないんです。

母の三回忌で兄弟親戚みんなが集まったとき、僕が出演していた「100分de名著」の宣伝を見たよというんです。でも本編を見たかと聞いたら「うちは教育テレビ映らないから。」って(笑)。うちの親戚の多くは僕の文化活動に興味がない。母親すら僕が書いた本を読んでないですからね。「あの人は本なんか書いてすごい」というのが全くない。だから、嫉妬もないんです。

僕たちが人間らしいと思っている感情の多くが、きっと文化によって作られた感情なんじゃないか。じゃあ「人間らしさ」とはなんなのか? そういう意味では、人間は文化との関係によって人間らしさがあるとも言えるかもしれないですね。

「死」について

NWF:ここでいう「文化」とは具体的にどういったものでしょうか?

安田:ある集団の人たちが漠然と持っている共通理解のようなものかもしれません。例えば、漢字には音(おん)と訓があります。中国から漢字が入ってきたときに「日本のこれに似ている!」と思ったら、それに訓を付けます。ところが訓がない漢字もあります。例えば動詞で言うと「感(カン)」。古代の日本人には「感じる」という概念がなかったっていうことでしょうね。

ならば日本人は「感じなかった」というと、ある意味ではそう。例えば「僕は悲しい」と言うのと、「私は悲しみを感じる」では違うでしょ。「僕は嬉しい」と言うのと、「私は喜びを感じる」も違う。「悲しい」や「嬉しい」は日本にあった。しかし「私は悲しみを感じる」というときには、「かなしい」と「自分」との間に何かひとつ置いて、それを対象化している。もうひとつ違う視点から見ているんです。そういう感覚がなかった。6歳の子が「僕は悲しい!」とは言うけれども「僕は哀しみを感じる」とはあまり言わない。

「信じる」という動詞もそうですよね。日本人には「信じる」なんてなかった。

そして「死」という漢字にも訓読みがありません。これは「死」と言う概念が日本人になかったということなのです。日本で最初の、いわゆる日本語で書かれた文章は古事記です。古事記の成立に関してはいろいろな説がありますが、ここではちょっと単純化して、稗田阿礼という人が語って、それを太安万侶が文字化したとしておきますね(実はそんな単純なものではありませんが)。稗田阿礼は『古事記』を語っているときに「しぬ」と言った。それを太安万侶が「死」という漢字をあてた。僕たちは「しぬ」を「死ぬ」という漢字で記述することに何の違和感もありませんが、でも、本来「しぬ」と「死ぬ」とはイコールではない。

訓のない漢字の動詞には「サ変動詞」が付くので「しぬ」ではなく「死す」になるはずです。「死す」と「しぬ」は実は別々の言葉なのですが、「し」と「し」で同じ音だから(本当は違うのですが)同じだと思い込んでしまっている。

「死」という漢字は、左側は骨、右側は拝んでいる人の姿から成り立っています。つまり、骨を拝んでいる人をあらわす漢字が「死」なんです。骨になった死体を拝んでいるというのが「死」という本来の意味です。

それに対して「しぬ」という動詞は未然形が「しな」で、しなしなになる状態です。植物はしなしなになっても、水をかけるといきいきとしますでしょ?

「死す」と「しぬ」の大きな違いは、「死す」が永続的な死であるのに対して、「しぬ」は「しなしな」、すなわち一時的な死でしかないということです。「死」は、もうこの人は生き返らないという前提。しなしなは、一時的な死でしかない。

当時の日本人にとっては、「しぬ」というのは一時的な死しかなかった。しかし太安万侶がこの漢字を当てはめたときから、日本人にとってだんだん死というものが永続的なものとして感覚の中で変化していくんです。

三人

永続的な「死」と一時的な「死」

NWF:私たちの世界の「死」は、どちらの「死」なのでしょうか?

安田:現代人である僕たちは、死んだ人間が「しなしな」になるだけで、生き返るなんて思っていません。そういう意味では「死」の方なのですが、しかし僕たちの世界も実はまだ「しぬ」の方の記憶が濃厚に残った世界なのです。たとえば「お盆」。お盆が最初に行われた記録は中国にあります。中国のお盆というのは死者を祀る儀式。それが日本に入ってきた瞬間に、死者をここに呼んで共に過ごす儀式に変わっている。ということは「死者はどここかそこら辺にいる」ということが前提になっています。古典芸能の世界では「名を継ぐ」ということをします。名を継ぐと、その人に中に先代が生き続けるということにもなります。

でも、生き返らなくなったら、それは「死」では、と思うでしょ。でもね、例えば、ここに亡くなった人が寝ているとする。その人が死んだということを知るために、今ではいろんな科学的な方法がありますが、当時はまだそれが分からなかった。で、もしその人喋ったらどうですか? 生きていると思うでしょう? むかしの人たちは死者の声を、いまの僕たちよりもしっかりと聞いていたんじゃないかと思うのです。

僕たちの耳というのは幻聴を聞きやすいんです。

古事記でも、喋らなくなったものが話し始めたりします。「みる」という動詞は目を見るとか味を見るとか、主体的な(subjective)動詞です。それに対して「きく」は客体的(objective)な動詞です。香りも聞くと言いますよね。目を閉じると見えなくなりますが、鼻を閉じても臭いものは聞ける。音も、こちらが何かしようとしなくても、あちらから訪れて(まさに「音ずれて」)来る。それが客体的な感覚の特徴です。

例えば、昼間ひどいことを言われて、夜家に帰って暗い部屋にいると昼間に言われたことが耳の中でずっと聞こえてきたりする。ある意味、それも幻聴ですね。それが嫌でテレビを付けたりする。幻聴を止めるために、テレビがあったりラジオがあったり、いろんな音楽があったりする。僕たちは幻聴を聞きやすいんです。そのようなことを考えると、亡くなったばかりの人の声が聞こえてきた可能性が高い。というか、いまでも聞こえる気がしますでしょ。すると、この人を「死」だとは感じなかった。日本人の死生観の中には、永続的な「死」というのはあまりなくて、今でもどこかに「しなしな」の一時的な死である「しぬ」が残っていると思うのです。

三人

自分の中の「怨霊」

NWF:先日、能を観に行こうとしたら満席で、チケットが取れなかったんです。現代の人々はなぜそれほど能を求めるのでしょうか? ときどき眠くなって寝てしまうこともあるのですが……。

安田:能はもともと鎮魂のものなのです。鎮魂といっても、二つの意味があります。ひとつは主に怨霊の魂を鎮めるという鎮魂(たましずめ)の意味、そしてもう一つは、自分から遊離してしまう、離れて何処かへ行ってしまう自分の魂を自分の身に引き止めるという意味もあります。

平安末期から鎌倉初期に貴族政権から武士政権に変わりました。その最大の功労者が平家の一門です。また、源氏でいうと源義経ですね。この人たちは全員不遇の死を遂げています。功績がある人が不遇の死を遂げる。これはよくあることで、あらゆる革命がそうですね。革命の主導者は、革命が成功したあとで多くが殺される。

日本ではそういう人たちは怨霊になるという考え方があって、その怨霊を鎮めるための芸能として存在したのが「能」であり、平家琵琶によって語られる平曲でした。江戸時代までは武家政権でした。平家一門や義経の鎮魂は、武家政権誕生において重要でした。怨霊が暴れ出すと武家政権そのものが潰れるおそれがある。だからこそ、能や平曲が幕府の正式の楽である「式楽」とされました。

しかし、現代は武家政権ではありません、それなのになぜこれだけ能が見続けられているのか? 僕は、人は人であるというだけで鎮魂が必要な存在だと思うのです。どういうことかというと、今の自分がいるのは様々な分かれ道で捨て去った自分がいるからです。本当はこんなことをしたかった、本当はあの人と付き合いたかった、そういった想いを過去に捨て去り、その捨て去った自分を殺して今の自分がいる。捨て去った自分が、平家一門であり、源義経です。

放って置くと、その捨て去った自分がある種、怨霊のような存在になって自分のところにやってくる。むろん、妖怪のようなわかりやすい形ではあらわれません。なぜか突然、いまやっていることに対する嫌悪感が出てきたり、急に仕事をやめたくなったりする。人生を捨てたくなる。そんな形であらわれます。これを緩和するのが能です。

能を見ていると、途中から能のことではなく自分のことを考えていることがよくあります。最初は「家の鍵をちゃんと閉めて来たかな?」とか「あの仕事まだ終わってない」とか、そんな些細なことを思い出す。そのうちに、だんだん自分の深い過去に戻ってくる。完全に忘れていた過去を思い出すことがあります。その記憶があまりに強く深い場合は眠ってしまうのです。

しかし、能というのは不思議なもので、電車だと終点まで寝ている人がいるでしょ。でも、能ですと最後まで寝ている人がほとんどいない。終わる少し前に目を覚ます。そして、能が終わったあと「スッキリした、久しぶりにこんないい眠りしたな」となる。その時に鎮魂がなされているんです。

ただ、鎮魂に重要なことは、怨霊は何度も何度も現れるということです。一回で終わりにはならない。だから能は何度も何度も上演されます。

たとえば自分にひどいことをした人がいるとするでしょ。本当にひどいこと。たとえば自分の大切な家族を、意志をもって殺したとかね。その人は、刑事責任を問われて罪にも服し、民事の賠償金も支払った。で、その人が数十年後にあなたの前に現れたときに、あなたが「ちゃんと自分に謝れ」と言う。すると相手は「もう罪にも服したし、賠償金だってあんなに支払ったんだから、俺はお前に何の引け目もない。謝る必要なんてない」と言われたらどうですか。聖人君子ならばともかく、なかなか納得できない。彼はあなたに「謝れ」と言われたら、何度でも謝らなければならない。これが鎮魂の基本の考え方なのです。

政治的な話をすると、例えば韓国の徴用工の問題もそうですね。賠償をしたから解決をしたとはならない。文句を言われたら謝るしかない。離婚にしても、調停が終わっても恨みは残る。すべて、すっきり解決はしない。文句を言われたら謝るしかない。それをひたすら行っていくのが、実は「能」という芸能なんです。だから現代まで続いてきたわけです。

一石仙人

こころ≠おもい

安田:よく、「能はこころの芸能だ」という人がいますが、能の演目の中には「こころを自分の主人にしてはいけない。自分がこころの主人にならなければならない(『熊坂』)」というセリフがあるように、「こころ」というものを、そんなに重要視しません。

「こころ」の特徴を一言で言えば「変化すること」です。「こころ変わり」っていうでしょ。去年はあの人が好きだったのに、今年は違う人を好きになっている。それが「こころ」の機能です。そんなころころ変化するようなものを扱っていたら、能は650年も続かなかったはずです。

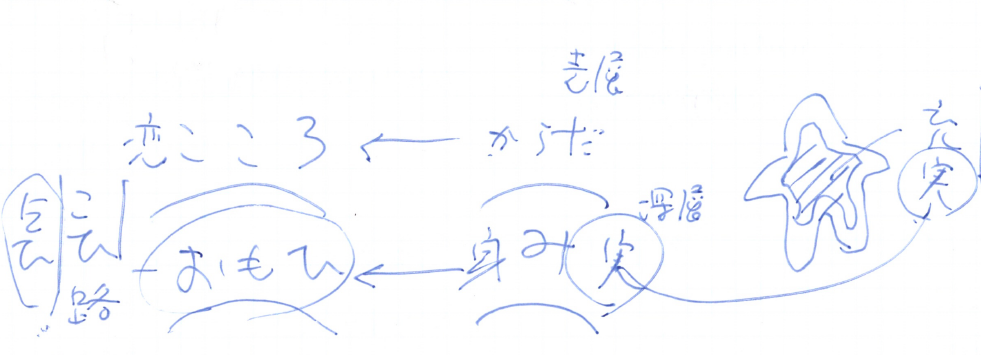

では、能で大切にしたのは何か。それは「こころ」を生み出す心的機能である「おもひ」です。

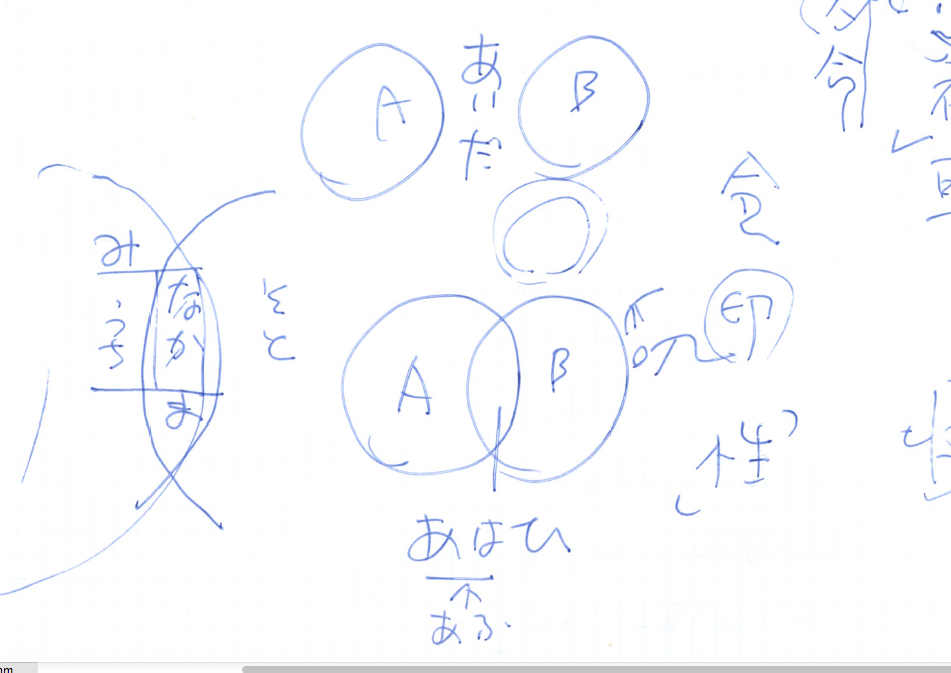

「能」という本にも書いたのですが「隅田川」という能では、息子を人買いにさらわれた女性が、京都から武蔵国(東京)の隅田川までやって来る。彼女はここで平安時代の『伊勢物語』を思い出します。『伊勢物語』では、在原業平がここで都にいる妻のことを思っていた。しかし、いま自分はここで子どものことを思っている。

対象は違う、でも彼女は「《おもひ》は同じ」と謡います。妻と子という対象は違うけれども、それは同じ心的機能「おもひ」から出ているのです。

さらに、それに彼女は「《恋路(こひぢ)》なれば」という言葉を使います。この「こひ」と言うのは、ふつうは「恋」という漢字を当てられますが、本来は「乞ひ」です。非常に強く願うことをいいます。定義的に言うと、本来は自分の一部だと思っていたものが一時的に「欠落」してしまって、それが戻ってくるまで不安で仕方がない状態、それが「こひ」です。

例えば、お母さんが子どもを連れてバーゲンセールに行って、一生懸命商品を選んでいる。子どもが「ねぇねぇ」と言ってまとわりついてくると「邪魔!」なんて言ったりする。でも、ふと気がつくとその子がいなくなってる。いなくなった瞬間にお母さんは、あんなに一生懸命だったバーゲン品を探すことを忘れて子どもが帰ってくるまで不安で仕方がない。これが「こひ」なんです。

そしてその「おもひ」は「欠落」から生じます。恋愛の場合は「恋」ですが、長い間、旱魃(かんばつ)が続くと雨を乞う「雨乞い」になる。また、食べものが欠落すれば「乞食」になる。

また、人への「こひ」も若い頃は異性とか、同性が好きな人の場合同性とか、そういう性的対象者が「こひ」の対象です。それがある程度の年齢になると対象が我が子になる。それもなくなった時に、過去の自分が対象になる。

すごく歳をとって一人部屋の中にいて、「ああ、あの頃はよかったな」などと過去の自分を「こふ」という行為をするようになる。あるいは「あの時あんなことをしておけばよかった」とか「あの時にあんなことをしてしまったから、今の自分はこうなってしまった」とか、そういう時を戻したい「こふ」もある。

人は欠落を抱えた存在なので、よほど悟った人以外はみなこうなります。赤ちゃんの頃は、お母さんのおっぱいがあればそれで満足する。でも、少し大きくなると、たとえば自動車のおもちゃが手に入れば、今度は飛行機のおもちゃがほしくなる。そのように、「いまないもの」を欲する。それが人なのです。

これにはいい、悪いは関係ありません。また、この欠落には文化的な差異もあまりありません。能は「こころ」を扱わずに、欠落を埋めようとする心的機能である「おもひ」を扱ったがために650年も続いているのではないでしょうか。

これは身体性とも関係あります。日本語で「身体」を表す語には「からだ(体)」と「み(身)」があります。「こころ」に対応する身体語は「からだ(体)」ですね。「からだ」というのは「から(殻)」が語源です。日本の古語で「からだ」というと、もともとは魂の抜けた身体、すなわち「死体」を意味していました。解剖学的にいうと大胸筋とか、腹筋とか、そのような表層の筋肉群が「からだ」の筋肉です。いまは「からだ」を鍛えることが運動の中心になっていますね。

それに対して「からだ」の内側にあるのが「み」です。「み」は「身」でもあり「実」でもあります。古語では魂も含めた生きた身体を「み」といいました。解剖学的にいえば、大腰筋などの深層の筋肉群です。これは鍛えることができません。

能を表層の筋肉群である「からだ」で演じてしまうと、「こころ」を演じてしまいます。お客さんは、一時的には感動する。でも、映画館を出ると、みなすぐに日常に戻ってしまうように、すぐに忘れる。消費されてしまいます。「からだ」ではなく「み」で演じることによって「おもひ」を演じることができるのです。

高校時代までは鉄棒や吊り輪などの体操が得意だったので、若い頃は稽古していた時によく師匠から怒られました。「それじゃダンスだ!」と。身体が動きすぎてしまう。いかに表層の筋肉を使わず深層の筋肉で動くか。最初はすごく大変なんです。表層の筋肉を使った動きはわかりやすいので、「わぁ、すごい!」という感動を与えられる。

能を観てもそうはなりません。能では、怒りも悲しみも「おもひ」の部分を表現しています。思わず「こころ」で演じてしまったりすると、「それじゃ、芝居だ!」と師匠から怒鳴られる。最初は全然わからなかった。例えば、僕がある歴史上の人物をすごくリアルに表現した場合は観客の鎮魂にはならない。それはエンターテイメントなんですね。下手をすると「あの人、すごい」になる。これはダメです。「おもひ」だからこそ、観客の鎮魂になるんです。

武家政権の延長としての現代

安田:能は武家政権の時代に生まれましたが、武士というのは戦闘集団です。人を殺すことを仕事にしていました。現代の日本では人を殺すことを職業にしている人は、ほとんどいません。自衛隊も戦闘集団ではありません。しかし、ビジネスでは「戦略を立てる」とか「ターゲット」などのような戦争用語が使われています。また、ライバル企業のことを敵になぞらえたりもします。

プロモーション戦略もよく戦争に例えられますね。例えば、ある商品を売ろうとするときに、テレビCMを打ち、雑誌のCMを打ち、お菓子だとしたらコンビニにPOPを立て、最終的には店員が勧める。テレビCMというのは、爆撃機で爆撃していく模様、POPは戦車で、そして最後に歩兵としての店員が勧める。そういうメタファーがよく使われます。

戦争のメタファーで行われているビジネスというのは、実は武士政権を継いでいるのかもしれません。

しかし、それによってつらい思いをする人もいるし、自殺する人もいる。また、持てる人と持たざる人の格差も広がっています。そろそろまったく新しいビジネスの形を模索してもいい時代が来ているのかもしれません。

「いのり」について

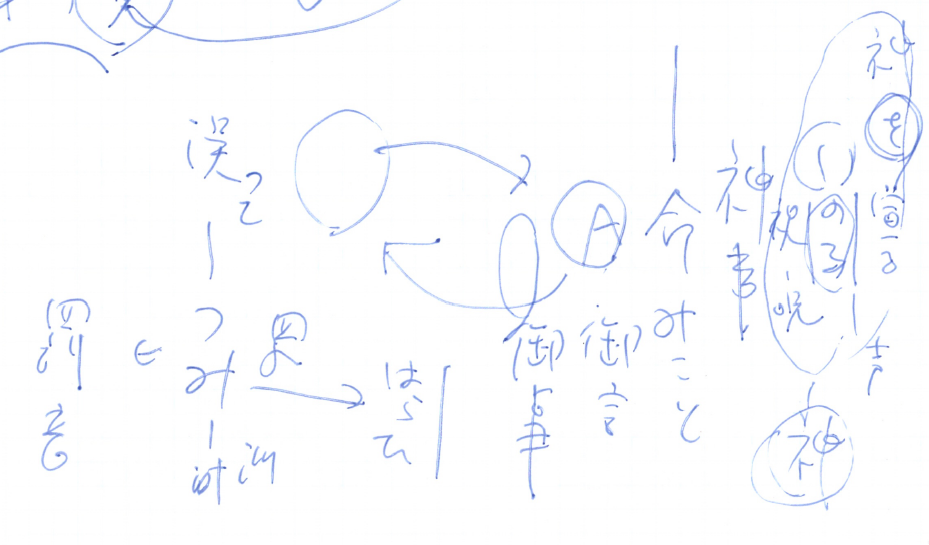

安田:能はエンターテインメントであるだけでなく、神事芸能としての性格も色濃く残っています。神事というのは基本的に「祈る」ことです。しかし、この「祈る」という言葉は、僕たちが普段使っているものは本義からだいぶ違っています。

祈るというのは「い+のる」です。「い」は接頭語。「のる」は「宣る」、すなわち声に出して何かを唱えることをいいます。「祝詞(のりと)」の「のり」であり、また「呪い」の「のろ」です。

「い+のる」とは、神様の名前を大きな声で唱えることが原義です。だから、平安時代までは「神に祈る」という表現はほとんどなく、基本は「神を祈る」です。

日本の神様には「○○ノカミ」という神様と「○○ノミコト」という神様がいらっしゃるでしょ。『古事記』などでは、ひとりの神様がこの両方の呼称を持っているということがよくあります。

例えば「イザナミノミコト」は、さまざまな神様を産むのですが、最後に火の神を産んでホト(女性器)を焼かれて神避(かみさ)ります。いまの言葉でいえば死んでしまいます。ところが死ぬ直前に名前が「イザナミノミコト」から「イザナミノカミ」に変わるのです。生きているときには「ミコト」で、亡くなると「カミ」になる。

じゃあ、「ミコト」とは何かと言うと、漢字で書くと「御言」であり「御事」だと思うのです。「カミ(神)」の語源ははっきりしないのですが、「かすかに見える、ほとんど見えない」だという説があります。見えない存在がカミなのです。そのカミの代わりに言葉を喋る人、神の代わり何かをする人がミコトなんです。つまりミコトとは僕たち人間であり、僕たちは神の代弁者であり、代行者なんです。

全ての人は死んだら神になるというのが日本古来の考え方ですね。東郷平八郎大将は東郷神社に祀られ、乃木将軍は乃木神社に祀られる。そういう特別な人たちだけでなく、すべての人は神になる、それが神道です。

いまの私たちも、自分の身体を借りて神として喋ったり、神として行動したりしているんですね。

「大祓詞(おおはらえのことば)」の中に「あやまちおかしけむ罪とが」という言葉があります。日本人にとっても「罪(つみ)」というのは、知らず知らずのうちに誤って犯してしまったものなのです。キリスト教の原罪とは違います。

例えば、本当は神のミコトとして、人に優しい言葉をかけるべきところを、ひどいことを言ってしまうということってあるでしょ。これが誤って犯した罪です。

現代では「罪と罰」といって、罪に対しては罰が与えられますが、よく考えるとこれはすごく変ですね。「罪(つみ)」というのは訓で、「罰(ばつ)」というのは音(おん)です。訓の語というのは日本の昔からあったものなのに対して、音の語は中国から輸入された事象です。ですから、このふたつを対照させる「つみ(罪)と罰(バツ)」というのは変なのです。

じゃあ「罪」に対する語は何なのかというと、もともとは「祓(はら)い」でした。罪を犯した人には「祓い」をする。

江戸時代まで罰には「篭り系」の罰と「祓い系」の罰がありました。「篭り系」の罰は現代でもある懲役や禁固です。牢屋に入れるなどですね。祓い系では島流しや「江戸十里四方払(えどじゅうりしほうところばらい)」などの追放刑がありました。

しかし今は「祓い系」の罰は、ほとんどなくなりました。東京で罪を犯した人が大阪に流される、なんてあったらいい迷惑でしょ。

現代でも残っている「祓い」系の罰のひとつが罰金ですね。お金を「はらう」というでしょ。「身銭を切る」という言葉も、もともとは身、すなわち身体の一部を切ることです。スサノオが高天原から追い出されるときに髪の毛を切られ、爪を切られた。これと同じように「身銭を切る」ことによって「祓う」という行為がなされる。例えば友人にひどいことをしてしまっても「今日ご飯奢るから」のように、身銭を切ることによって「祓い」ができるというのが日本的な罪の考え方なんです。

話を戻すとね、「神を祈る」というのも、実はもともと自分は神である、神のミコトである、ということを明確に声に出すことが本来の祈りなのではないかと思うのです。

そして「祈り」は「欠落」を埋めるための行為でもあります。ここで意味する「欠落」は、自分の中の神性が一時的に抜けている状態なんです。一生懸命に神に祈ることによって自分の精神性を充実させ、ミコトとしての自分に立ち戻ることによって「あー、すっきりした。またミコトとしての自覚を取り戻した」という状態にすることが祈りであり、能はそのお手伝いをすることもあります。

四十にしてクギらず

NWF:安田さんが能を志された目的や動機は何だったのでしょうか?

安田:僕には動機と目標がないんです。動機なく能を始めましたし、今どうなりたいという目標も一切ありません。僕が育った町は漁師町で、ほとんどの男の子は漁師になるのが当たり前だったので「大きくなったら何になりたいか?」という質問をされたことが一度もありません。故郷は銚子の海鹿島(あしかじま)という地域で、当時の銚子の高校進学率が90%くらいあったのですが、うちの中学は40%を切っていて、そのほとんどは水産高校に進学しました。だから、何になりたいかなんて考える必要はなかった。

だから今でも目標や目的を持たないのですが、それがいまはとても幸せなことだったと思います。

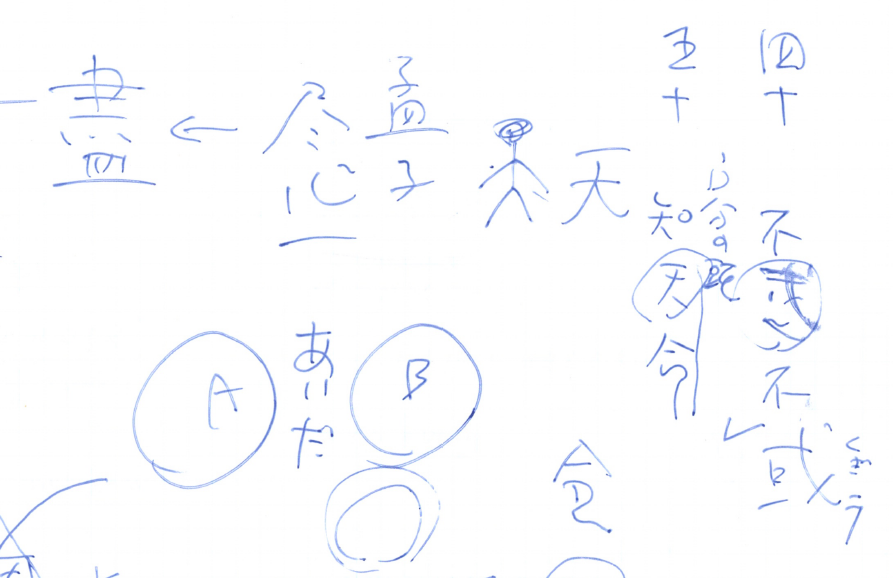

論語の中でもっとも有名な言葉は「四十にして惑わず」だと思うのですが、この中の「惑」という字は孔子の時代にはありませんでした。じゃあ、孔子はどんな言葉を言っていたのかなと考えると、「惑」から心を取った「或」だったのではないかと思うのです。この文字は孔子の時代にもありました。

「或」の意味は「くぎる」であり「限定する」です。ですから「或」に土をつけると地域の「域」になり、「口」で囲むと国の旧字体である「國」になる。つまり「四十而不惑」は、元々は「四十にして区切らず」だったのです。

人はどうも40歳くらいになると自分を限定しがちになります。「自分はこんな人だから」とか「これは興味ない」とか、「それは自分のすべきことではない」とか。しかし、そういうことをしてはいけないというのが孔子の教えです。

当時の年齢は今とは違うので、今ですと60歳くらいの人への言葉かもしれません。そのくらいの年齢になったら、いろいろな事に興味を持って、より自分を広げよというのがこの章句です。

すると、その十年後、五十になると「天命を知る」と孔子は書きます。「天命」という語も、僕たちが知っている語とは少し違います。まず「天」ですが、人が両手を広げて立っている姿=「大」の頭部を強調したのが「天」という字です。つまり「天」というのは自分の頭です。「天」は遠い彼方にあるのではなくて、自分の頭、すなわち内部にある。

そして「命」という字は、ひざまずいている人の姿(卩)の上に、何かが覆っている形が元です。ひざまずいている人の姿(卩)に神様が手を置くと「印」という漢字になる。「印」というのは刻印ですね。つまり、生まれつきその人が持っている「刻印」というものが「天命」です。

『中庸』では、「天の命ずるこれを性という」、つまり天命こそがその人の「性格」だと書いてあります。本当は自分が何に向いているかというのは生まれつきの天命である「性」にあるんです。

ところが、小さいころ何になりたいかを聞かれると、だいたい自分が知っている、数少ないオプションの中から答えてしまうでしょう。「お菓子屋さんになりたい」とか「パイロットになりたい」とか。そんなことをしていると、それによって自分の「天命」が隠れてしまいます。あるいは、たとえば小学校時代にやけに算数が得意だったりすると「理系に行った方がいい」とか、漢字が得意だと「文系に行った方がいいよ」みたいな話になって、さらに天命を隠す。

親は良かれと思ってその人の天命を隠すような、さまざまなオプションをいっぱい与えてくるんです。本当は漢字がすごく好きだったのに、親が公認会計士だから経済学部に進んでしまうみたいなことがあるわけです。それを40歳、あるいは60歳までやってみて「でも本当の自分はどうなんだろう?」ということを試してみるのが「四十にして区切らず」の不惑です。

これをワークショップでする時は、まず本屋さんに行って一番興味のない棚から本を一冊買って来てもらいます。それを読んでも分からなかったら二冊目を買う。だいたい三冊~五冊くらい読むと、そのジャンルのことを少しは理解できるようになる。これを繰り返して、書店の中から自分の興味のない棚を全てなくしていく。そういうことをしてもらうのですが、そんなことするうちに、自分はこの分野にも興味があったんだということに気づくようになり、やがて天命は見つかるのです。

「もののあはれ」について

NWF:能は神事芸能だということですが、「芸能」とは何でしょうか?

安田:「芸」という字は、もともと植物を植える形です。農業って、とても人工的な行為でしょ。それと同じように「芸」というのは「Art(アート)」、すなわち「Artificial(アーティフィシャル、人工的)」であるということです。

詩人のマラルメに『半獣神の午後』という作品があります。上半身が人間で下半身が動物という半獣神は、芦を切って笛にします。芦自体はネイチャー(自然)です。この木を笛にすることによってアーティフィシャル(人工)になり、そこからアートが生まれます。でも、芦も、それを吹く息もネイチャーでしょ。それなのに組み合わせるとアート(人工=芸術)になる。それがアートとネイチャーとの関係の面白さです。

例えば「こひ」という感情自体はネイチャーなんですが、それを能という形で表現することによって、アーティフィシャル=アートになる。自然界のネイチャーは、人間の「見る」という行為によってアートになります。見るという人間の動作が加わると、ただの森がアートになるんです。写真を撮るとそれがアートになる。森を見て歌にすればアートになる。だから、アートではない純粋な自然の森というのは、人に見られない森しかない。

また、これは本居宣長的な考え方ですけれども、その森をアートだとは思わない人が見てもアートではない。それをアートだと思う人が見たとき、それは初めてアートというのも本居宣長の考え方です。

本居宣長はそれを「もののあはれ」と言いました。「もののあはれ」の「もの」は接頭語で、オブジェクトの意味ではなくて、「もののけ」とか「ものおもい」とか、抽象的な事象を「もの」という語で表現しています。

「あはれ」という言葉は「あぁ」という言葉から来ていて、なぜか分からないけど「あぁ」と心が動いてしまう状態。なぜこの森に感動しているんですか? と聞かれても説明できない、けれども「あぁ」と思ってしまう。これが「もののあはれ」です。現代文化はそれを説明しようとするからつまらなくなる。

言語化できない、言葉から抜け落ちてしまうものがたくさん日本の文化にはあります。だから本居宣長がそこに一応名前をつけた。言語化できない「あぁ」こそが「もののあはれ」なんですね。

積極的に負けること

NWF:能を観ることが「鎮魂」や「祓い」になり、能は現代人にとって社会的ストレスを吐き出す発散口になっているように感じます。能が人間の失敗を許容するための仕掛けだとしたら、今の日本は失敗や屈辱や死というものを極度に恐れているようにみえます。

安田:そう、もっと積極的に失敗していった方がいい。また、負けることも大事。どんどん失敗して、どんどん負ける。意思的に負ける、意思的に失敗すること。「負けるが勝ち」という言葉が昔からあるように、敗者であることは胸を張るべきことなのです。人生の勝ち組になるよりも、人生の負け組になった方がむしろいい。そちらの方が「あはれ」だし、人は感動する。勝った人というのは危うすぎるんです。

友人が会社を作るんで手伝ってくれといわれて、80年代に中小企業診断士の試験を受けたことがありました。能楽師と教員しかしていなかったらビジネスのことなんかまったくわからない。だから学校に通いました。クラスには50人ほどいたのですが、最初の試験でそのクラスで後ろから二番目でした。でも、だから合格できたのです。当時は合格率4%という試験だったのですが、なぜ、後ろから二番目で合格できたかというと、どんなバカな質問をしても最初からバカだと思われているから大丈夫なんです。でも、ちょっと成績がいいとバカな質問ができない。知らないことも知ったかぶりをしないといけない。

実は、高校に入った時も、学年で後ろから二番目でした。こちらは8クラスあったので400人くらいの学年。だからこそ、伸びることができた。負けることや失敗すること、そして自分が下層にいることはむしろ喜ぶべきことなのです。毛沢東は革命をするには「若い事、貧しい事、無名である事」を挙げています。「負けても大丈夫」というよりも、自分から進んで負けに行くことが大切だと思います。

能の主人公もほとんど負けた人です。勝った人もたまにはいますが、基本的に能は負けた人しか主人公になれない。僕は謡(うたい)を10人だけに教えているのですが、その中のいとうせいこうさんやドミニク・チェンさんたちと、現代の鎮魂能を作ろうという話をしています。

まず鎮魂しなくてはいけないものが日本には二つあると思います。一つは3.11の原発事故。もう一つはバブルです。日本はバブルを鎮魂していないから、今同じことを繰り返している。そこを見ないで突き進むことによって、いま崖っぷちにいるのに、落ちるまで気が付かないという。それはちゃんと鎮魂していないからです。

いとうせいこうさんはバブルの時代に『夜霧のハウスマヌカン』という曲を作りました。当時は「ハウスマヌカン」というDCブランドを売るすごくかっこいい店員さんがいて、でも給料のほとんどが自分の店のDCブランドの服を買うお金で無くなるので、昼間にシャケ弁を食べている。彼女たちの思いというのは鎮魂されていなくて、だから日本人は今でも似たようなことをしてしまっている。衣装はヨウジヤマモトさんにお願いしていて、黒くて長いスカートのDCブランドの服を着た人たちが、サササーっと舞台に入ってくるような、そんな能を作ろうといとうさんと盛り上がっているところなんです。