ARTICLES

新型コロナウイルスの出現により、もしかしたら1年先の日常はガラッと変化しているかもしれない。こんな先が読みにくい時代だからこそ、私たちの幸せを中心に据えた “複雑化する世界の捉え方”をテーマに議論する機会を作りたいと考え、定期的に『NEXTWISDOM CONSTELLATIONS 2014-2018 叡智探究の軌跡』刊行記念イベントを開催しています。

今回はコピーライター・クリエイティブディレクターの小西利行さん(POOL INC.CEO)と、風営法改正に尽力し音楽やカルチャー関係にも明るい弁護士の齋藤貴弘さん(ナイトタイムエコノミー推進協議会代表理事)をゲストにむかえ『ナイトタイムカルチャー』をテーマにオンライン開催したセッションの模様をレポートします。

〈ゲストプロフィール〉

小西利行さん

POOL INC.CEO、一般財団法人Next Wisdom Foundation 理事

1968年生まれ。1993年大阪大学経済学部卒業 同年、株式会社博報堂入社。2006年同社退社後、株式会社POOL設立。CM 制作から企業ブランディング、商品開発、ホテルプロデュース、都市開発までを手がける。主な仕事に「伊右衛門」「ザ・プレミアム・モルツ」、PlayStation4のCM制作、ラーメン店「一風堂」の海外ブランディングなどがある。さらに「プレミアムフライデー」「GO! CASHLESS 2020」「食かけるプロジェクト」など国家レベルのプロジェクも推進。2020年のドバイ国際博覧会日本館クリエイティブ・アドバイザーに就任した。また、日本最大のショッピングセンター「イオンレイクタウン」や京都「THE THOUSAND KYOTO」「Good Nature Station」、立川「GREEN SPRINGS」など都市開発のトータルクリエイションも行う。『伝わっているか?(宣伝会議)』『すごいメモ。(かんき出版)』を上梓。

齋藤貴弘さん

Field-R法律事務所 弁護士 / ナイトタイムエコノミー推進協議会代表理事

2006年に弁護士登録の後、勤務弁護士を経て、2013年に独立し、2016年にニューポート法律事務所を開設。2020年にField-R法律事務所入所。各種訴訟から日常的な契約関係、個人トラブルまで幅広い分野の法律業務を取り扱うとともに、近年は、ダンスやナイトエンターテインメントを広範に規制する風営法改正をリードするなど各種規制緩和を含む各種ルールメイキング、さらには規制緩和に伴う新規事業支援にも注力している。一社)ナイトタイムエコノミー推進協議会代表理事としての立場で観光庁や文化庁などと連携しナイトタイムエコノミー施策をリードしている。著書に『ルールメイキング ―ナイトタイムエコノミーで実践した社会を変える方法論―(学芸出版社)』

これまで知られてこなかった日本の夜の魅力って、こんなにあるんだ

Next Wisdom Foundation事務局(以下、事務局):まず齋藤さんに、ご自身の仕事の内容と、最近のナイトタイムカルチャー、ナイトタイムエコノミーを取り巻く環境がどのように変化しているのか? お聞かせください。

齋藤貴弘(以下、齋藤):職業は弁護士です。いまはField-R法律事務所に所属し、エンタメ・文化・アート・スポーツ周辺を担当しています。もうひとつは国のルールや制度設計といったところについて、民間と国と行政の間に立って、ロビイングというほどのものではないのですが、新しいルールをつくっていくようなこともずっとやっています。

2016年にトークイベントに出させていただいた時も、ナイトタイムカルチャー・ナイトタイムエコノミーがテーマでしたが、ちょうどこの年に風営法の改正があって大きくメディアにも取り上げられました。ナイトクラブや深夜のライブハウス営業などの規制が極めて厳しかったので「それらを自由にしていくなかで、もう少し夜を元気にしていきましょう」という法改正でした。法改正後の話は以前のトークイベントからアップデートされていないと思いますので、簡単に説明できればと思います。

法律的には、夜を自由に使えるようになりました。いままでは規制産業だったので、あまり成長できていなかった。それをこれからどんどん伸ばしていきましょう、ということです。ちょうどオリンピックやIR、カジノといった大きな世の中の流れがあって、夜を盛り上げていこうという機運がすごく高まっていた時期でした。そこで具体的な政策に落とし込むにあたって、観光庁が非常に興味を示してくださり、インバウンドで観光消費を上げていくなかで夜を活用していこうという流れになっていきました。

外国人のお客さんがたくさん来てくれるようになっていたのですが、観光消費自体はあまり伸びていない。それどころか、一人あたりの消費額が減っている。人数だけが増えていって消費が増えなければ、コストばかりかかってしまって日本のためにならないので、消費を上げていきましょうと。そこで、観光消費のための夜間活用について、2018年からいくつかモデル事業のようなことを始めたんです。私はその翌年から関わるようになりました。

スタートが風営法改正だったので、どうしてもナイトクラブ、アルコールといったアッパーな世界のイメージがあったんです。それはそれでもちろん重要なことですし、とても面白い文化が生まれるところなのですが、官公庁をはじめいろいろな人とディスカッションをしていくと「都会型のものだけでなく、日本には夜にもっといろんな文化があるのではないか?」「魅力がまだ眠っているんじゃないか?」という意見が出てきました。そこでもう少し視点を広げて、日本全国を舞台に夜の可能性を探ってみましょう、と。

当時観光庁は、まだちゃんと伸びていない、ポテンシャルの高いものを伸ばしていきましょうというインキュベーター事業をやっていたんです。そのなかで“夜間事業”を公募で13件選んで、支援をしていました。13件とも、素晴らしい事業だったんです。これまであまり知られていなかった日本の夜の魅力がこんなにあるんだと分かりました。これはもっとやっていくべきだということで、昨年は33件の事業が採択されました。同じように「日本の夜を舞台にした新しい観光コンテンツをつくっていきましょう」という施策も行って、これもすごく面白いものができました。観光庁の施策でしたが文化庁も関心を示してくれて、文化庁でも同じような事業を10件ほど行ってくれました。

日本の夜をいろいろと見ていくなかで、非常に面白い文化がたくさんあると思った反面、国の政策として、あるいは世の中の流れとして、インバウンド観光消費をどう増やすのかという消費向上に目標設定が偏っているように見えました。とりあえずたくさんのお客さんをさばくために大型のビジネスホテルを建てたり、団体ツアーの受け入れ先を増やしたり、いまではもう想像もつかないですが、薬局や家電量販店に大量の外国人が並んでいたり。爆買いブームですね。「それって本当に、日本の魅力なんだっけ?」ということもたくさん目にするようになって、もう一度、夜の経済的な側面だけではなく、日本の文化をちゃんと外国の人に見てもらって、理解、体験してもらって、さらには交流もしてもらえるといいな、という思いがあったんです。

ナイトタイムエコノミーという言葉はすごく広がったのですが、もう一回「ナイトカルチャー」に軸を戻しましょうということで、観光庁がすごく面白いことにチャレンジさせてくれました。さっきの13件の事業と並行して、ベルリンやアムステルダムの“ナイト・メイヤー”(夜の市長)たちと“クリエイティブ・フットプリント”というリサーチを行ったんです。

これは“カーボン・フットプリント”をもじったものです。カーボンとは、CO2ですね。プロダクトの製造から、使用、廃棄まで、すべてに発生するCO2を見える化して、企業の省エネ活動を促進したり、人々のライフスタイルを変えていったりするアプローチのこと。CO2と同じようにクリエイティブも見えにくいので、“カーボン・フットプリント”になぞらえて“クリエイティブ・フットプリント”という名前をつけて、クリエイティブを見える化してまちづくりやいろんな企業の動きにつなげていこう、という活動をしたんです。

最初はベルリンでリサーチして、次はニューヨーク、その次に東京で行いました。東京は、非常にクリエイティブ力が高い。でもそれがうまく活用されていないし、行政の施策もそこになかなか行き渡っていないということが明らかになって、「もう少し文化に寄せていこう」というリサーチもしていました。それを踏まえて、昨年は31件のモデル事業を行い、文化を深掘りしていきました。

要は、経済から文化へ。経済もただ観光消費を伸ばすだけではなく、観光に使ってもらったお金がちゃんと地域の価値を高めるような若い層、文化の担い手に回っているかどうか。その経済循環、地域内循環をちゃんと見ていくべきだという提言をするなど、新しいナイトタイムエコノミー政策として、まさに去年やってきたところです。

事務局:経済から文化というものにフォーカスを当てて、夜の魅力が引き出された事例があれば教えてください。何が印象的でしたか?

齋藤:たとえば、奈良県の山奥に天川村という村があります。このエリアは修験道発祥の地で、白装束の修行者の人たちが大峰山という世界遺産の山に修業で登って、その行き帰りに宿場町の天川村に泊まるんです。Panoramatiksの齋藤さんたちが〈MIND TRAIL〉というフェスを去年、天川村を含めた3拠点、奥大和というエリアで開催したということでも注目が集まっているエリアです。宿場町自体はすごく趣のある、日本の古いとても素晴らしい旅館街なんですが、特徴的なのが、すべての旅館に縁側があること。修行僧は泥だらけで大きな荷物を持って来るので、縁側を使うんです。1回縁側を使って泥を落とすなど、緩衝地帯のようなものとして縁側があるといいます。

もともとのこのエリアは先ほどの33件の事業のひとつとして採択したものでした。当初の事業申請としては、縁側を使って、縁側バーをやりたいという内容でした。ただ、縁側バーをやったとしても、修験道のストーリーと縁側を繋げることはなかなか難しいと思いますし、おそらくそんなに大きな消費単価にはならない。もう少し日本の修験道を振り返って、ちゃんとその価値を見て、修験道の体験とともに縁側の体験も位置づけよう、と修正をして、モデル事業として進めていった感じです。

そうすれば、今まであまり理解されていなかった修験道の世界が、日本の文化として観光客の人にちゃんと知ってもらえるきっかけになりますし、今までのようにただ飲み食いするだけじゃなくて、縁側の価値も非常に高まっていく。そういう全体のブランディングや、PRも〈MIND TRAIL〉と一緒にやりました。

事務局:お祭り騒ぎの経済活動にフォーカスしていこうという流れから、冷静になって「本質ってなんだっけ?」という時間になっているということですね。

齋藤:そうですね。インバウンドマーケットが大きかったときは、どうしてもマーケットを取りにいってしまう。そうすると、本質的な日本の良いものになかなか目が向かないんです。お金が他のところにいくし、儲かるものがたくさんあるので。いまはそういうものがコロナでなくなっているので、この1年は「もう1回足元をちゃんと見つめ直してみましょうよ」という動きでした。

文化を不要不急にしちゃったら、多分もう人間的なことはできない

事務局:次いで、小西さんにお伺いします。まずは、どういうお仕事をされているか、教えていただけますか?

小西利行(以下、小西):初めまして、小西といいます。もともとは博報堂という広告代理店におりまして、16年くらい前に辞めて、今はPOOL INC.というクリエイティブの会社を運営しております。

普段の業務は大きく3つ。ひとつは広告制作で、CMをつくったり、グラフィックをつくったりしています。もうひとつは、いろんな企業のブランディング。スタートアップのブランディングをしながら、業務の後押しまでしていく、というようなこともしています。たとえばスターバックスのブランディングに関わりつつ、〈WOTA〉という、水を98%以上の再生率で利用可能にしているスタートアップの事業開発やブランディングにも携わっている、という状況です。2020年には、グッドデザイン賞の大賞も受賞しました。

もうひとつは“都市開発案件”と僕らは呼んでいますが、ホテル開発や街の開発をプロデュースする仕事です。コンセプトを開発して、街の人たちと対話をして、内側のインテリアのデザインをしたり、コンテンツを考えたりといった、トータルクリエイションをしています。同時に、その流れも含めて飲食店もいくつか経営しています。

「節操がない」「やっていることがぐちゃぐちゃでよくわからない」と言われるんですけれど、基本的にはビジョンづくりですね。「こういう世界になればいいのに」「こういう企業になればいいのに」というビジョンをつくって、そこに行きつくためのコンセプトを書いて実際にやっていく、ということがすべてです。

僕らはそれを“ビジョンクリエイティブ”と呼んでいるんですけど、それがすべての基本概念になって、いろいろとやらせていただいているという感じです。ちなみに、プレミアムフライデーという、今ではちょっと懐かしい感じになりかけていますが、その企画は運営なども、経済産業省さんと一緒に行ったりしていました。

また、NTTドコモとカフェ・カンパニーの合弁でつくられている、食のECサイト〈GOOD EAT CLUB〉にも関わっています。ベータ版が立ち上がって、7月に正式版がローンチしましたが、僕らはECを“エモーション・コマース”と呼んでいるんです。どちらかというと、ストーリーや思いを直接届けられるような開発ですね。そこで“CXO”という謎の役職で、チーフ・エクスペリエンス・オフィサーのことなんですけれど、コミュニケーション、クリエイティブも併せて、すべてのエクスペリエンスを統括する、というようなことをやらせていただいています。

https://www.youtube.com/watch?v=hDQ8lythYsY

事務局:いまコロナ禍のなか、文化的活動が不要不急として扱われたり、外出自粛になったりしていますが、どうお感じになりますか?

小西:結構言われていることですけど、文化を「不要不急」に入れてしまったら、もう人間的な生活はできないと思います。憲法でも第25条の生存権には「国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と書かれていて、そこに「文化的な」という言葉が入っているんです。その「文化」は教育など指してると思いますが、でも音楽も映像も小説も飲食も夜の活動も、さまざまな文化的なことを全部抜いた生活が人間的かと言われると、そうではないと思うんです。

確かに自粛があって、あまり外に出なくなったときに感じたのは「いままでかなり惰性で外に出ていた部分があるな」ということでした。ただ、でも、そこで再び感じたのは、夜や外の重要性。やっぱり夜じゃないと開かない感性、外じゃないと開かない感性というものがあるということ。そしてその感性に触れていないと、人間としてあまり豊かじゃないな、ということでした。夜や外に触れない生活をずっと繰り返していると、人の感性、文化的な暮らしとして、不具合や良くない部分が出てくるのではないかと思ったのです。

そういう意味では今回制限されたことで、逆に夜や外の重要性は増したんだろう、と思います。世の中には、経済を含め、世の中がコロナ前に戻って欲しいという人がたくさんいますが、個人的には、おそらく元には戻らないと感じています。自然の営みや、より本質的なものの大切さに触れてしまったので、元に戻るという概念はもはやないのではないか。戻るとしても、螺旋階段を一段登って、人間の本質的に必要なものを求めつつ、効率的で便利なものを求める時代になると思います。

先ほど齋藤さんから〈MIND TRAIL〉の話が出ましたが、そういう取り組みに光が当たってくるとても素敵なことだと思います。「自然に目を向けて、文化的なことをやろう」と考えたり、夜中は暗くて光がないということに対して「素晴らしい」と思うこと自体、新しい時代の、新しい感性の輝きだと思います。

昔からの友人に、伊坂幸太郎さんという小説家がいて、彼の作品の中に、「夜景」という一小節が出てくるのですが、まったく光がないものを指して「夜景」と呼んでいる。多分過去の人たちは、光がたくさんあるものを夜景と呼んでいるのではなくて、明らかに真っ暗な世界を見て「夜景」と呼んだはずだ、という記述があって、そのときに、いろいろなことに気がついたんです。

人が、圧倒的な自然と対峙したときに感じる、恐怖にも似た感覚や、そこから思い出す鮮明な記憶…、きっと都会の光の渦の中にいたときには感じなかった、人間としてピュアな感覚が自分の中に取り込まれると、そこから新しいクリエイティブが出てくるのだと思います。それは別にクリエイターと呼ばれている人たちだけのものではなくて、ビジネスマンや他の仕事をしている人たちも含めて生まれる感覚でもある。命と対峙しながら、自然を感じたり、夜を楽しんだりすることは、きっとたくさんの人を刺激して、そこから新しい暮らしが始まっていくだろうなと思うんです。もちろん、このコロナ禍は苦しいし、大変で、良くなかったこともたくさんありますが、感性というポイントにおいて、いくつかの再発見ができたのは大きかったと思います。

また、外に出なくなったことによって、テクノロジーが進化した部分もたくさんあると思います。たとえば、リモートで飲み会をするなんて、いままでは考えなかったことですが、それがスピードを増して展開されてきた。それはそれで、ひとつの新しい窓が開いたという点では良かったのかもしれません。外に出られなくなったことで、空気や風や光を感じる能力が人間にも備わっていたことにあらためて気付かされたし、その感覚を刺激されることによって、いろいろなことを体感していたんだな、という気づきを得ることができたと思うんです。

ちょっと陳腐なワードですが、広告業界ではよく「五感を刺激する」という言葉を使います。そして、僕はずっと、「五感を刺激する」と書いて企画書などを見ると「ダサい企画書だな」と思っていたのですが、ついにその言葉が本当に意味を持つ時代が来たな、と思い始めました。外に出て、風や自然と一体になることの重要性が理解され、夜や外で生まれる触覚や嗅覚や光や味、音も全部含めて、人間の持っている感性を刺激することが、以前にも増した重要になったからだと思うのです。

ところで、これまで街づくりということを考えると、多くの人が既に知っているものを「効率的に集積して構成する」のが最近の商業施設の開発だったと思うんです。すでに知っている、有名なブランドや有名な飲食店がまとまっているから便利だなと。つまり、「こんな体験ができる」と分かっていて行く、というモチベーションの時代だったと思うわけです。けれど、今後、わざわざ街へ出るモチベーションは、「気づくために行く」「知らないことに出会いに行く」ということになっていくと僕は思っています。

その意味では、街には五感を刺激するものを用意しておくべきだし、どんどんそれがアップデートされて、たくさんの刺激が街にあふれるようになると思います。でも、大切なのは、それらが無理して工業的に作りだしていくものではなく、できるだけナチュラルにそれが感じられるようになっていくべきだということでしょう。五感を一番刺激してくれるのは自然なので「自然を取り込んだ街」というものが、より一層求められるんだろうなと思います。

その場所に行かなければ体験できないことのために、夜という時間を使う

事務局:ありがとうございます。ここからは、齋藤さんと小西さんを交えての対談で進めていきます。先ほど出てきた「気づくために行く」ということについて、齋藤さんが思うことや、感想をいただけますか。

齋藤:小西さんとまったく問題意識は同じです。流行りのクラブとか、流行りのナントカ、みたいなものが風営法改正によってたくさんできました。でも、それって面白いんだっけ? みたいに感じるところがあって。夜の経済は大きくなったと思うんですが「なんとなくオープニングパーティーに行ってみたけれど、そしてワイワイ盛り上がっているけれど、これって面白いのかな……」みたいな雰囲気があった。「消費する」ための夜になっている感覚があったんです。

2016年のトークイベントでも出た話ですが、インスピレーションを受けたり、新しい出会いをもらったり、自分に対して作用するものとしての夜に価値があるのかな、と思っています。自分に対して新しい価値をインプットしてくれるのは、その地域にあるもの。先ほどご紹介した観光庁のリサーチ“クリエイティブ・フットプリント”でも「ローカル」という言葉と「オーセンティシティ」という言葉をとても重要なキーワードとして強調しました。そこにしかない本物の文化は何なのか? それを掘り当てにいくようなことを、いままで私はやってきた感じです。

観光地で表面的に何かを見るというよりも、ここに住む人たちにはどのような考えがあって、どのような歴史の中でどのような文化がつくられているか、そこに非常に大きな情熱や、いろんな選択や価値判断があって、そのようなものを感じることが、現地で体験をするということ。これらは別に、昼も夜も関係ない話ではあるんですが、あまり夜にそのような光が当たっていなかったし、まだ見つけられていない価値がたくさんあるのではないか。本物の文化は何なのか、という点が重要なのかなと思っています。

小西:地域や地方に土着しているもの。僕は「根付く」とか「根差す」という言葉が大好きなんですが、そういう文化に対して光が当たるべきだし、そういう体験のほうが深くて良いかなと思います。

先ほど齋藤さんもおっしゃっていましたが、以前は、毎日どこかでオープニングパーティーがあって、そこに行くと同じ人がいて、同じような話をして、楽しいと思っていたんですが、でもそれって、後から振り返ると「楽しかったっけ?」と思ってたのを、無理に見ないようにしてただけだったなと。なんだかフワフワ浮いた情報が消費されていく感じでは、もう、楽しくないんですよね。もっとその場に根差して、そこに行かないと体験できないものがあって、そこにハマっていくために夜を使う、というほうが何か幸せだなと感じます。

僕はあまりラテン語に詳しくないんですが、“カルチャー”という言葉はラテン語の「カルチラ」、「耕す」「守る」という意味からきていると言われているそうです。農業のイメージがカルチャーをつくっている。そこに土着して、ずっとそこで成長しているものに対して文化という感覚がある。そして、それは地方だけではなくて、渋谷には渋谷の、世田谷には世田谷独特のカルチャーがある。そこに飲食店があり、そこに神社があって、そこでどんなふうに楽しんでいくか? ということが、これからはテーマになっていく時代だと思います。

事務局:そのような流れを踏まえて、今後「新しい生活様式」はどのように変わっていく可能性があるとお考えですか?

齋藤:観光という分野ですと「異文化交流としての観光」という側面が非常に強まっているのかなと思います。見学や消費からさらに深化して、実際にその土地の文化を理解して体験していく。さらには交流をしていく。どんどん深く入り込んでいく。これが観光に関する新しい生活様式だと思います。

コロナ禍ゆえに気軽に観光に行くことが難しくなってしまった。その中で、観光が持っている本当の価値を問い直している状況が生まれていると感じます。今までは海外に目が向いていた人たちが海外に行けなくなったので、日本国内の極めてユニークな場所、辺境の地、その地域でしかできない体験を掘り出してるという印象があります。コロナ禍だからこそ、日本のすごくニッチでマニアックな文化、濃い文化、そして地域との交流に目が向いているのかなと思います。

小西:そうですね。そもそも新しい生活様式って何だよ? と思ったりもしますね。新しいと言いながら、「〇〇をするな」「××をするな」と、禁止事項で説明されることも多い気がして、なんか嫌だったのですが、でも、その中から、よりリッチで、より濃い体験をすること、より濃い文化と交わりたいという意識が出てきたのは、とても前向きなことだなと思うんです。

踊る!ケイザイNight ~夜に花開く文化と経済~ (2016.11.04開催)

新しい視点が集まり、街の魅力を掘り起こし、そこに文化が生まれる

事務局:地方の可能性に対して、今後の都市の可能性はなんでしょうか?

齋藤:地方に対しての都市の可能性は、人や情報の密度だと思います。都市の可能性というと、便利や快適さなどをイメージされるかもしれませんが、むしろ逆で、そのような機能価値よりも感性価値や情緒価値に都市の魅力、可能性があると思います。「都市とは、小さな子どもが歩いていくと、 将来一生をかけてやろうとするものを教えてくれる何かに出会う、そんなところだ」。これはクリエイティブ・フットプリントでも紹介している建築家ルイス・カーンのセレンディピティ(偶然性)に関する有名な言葉ですが、強く賛同します。

都市の再開発なども機能価値による効率化や均質化、そして感性価値の後退という文脈で語られることが多いのですが、その課題に対して、夜は何らかの魅力をもっと提供できるのではないか? と期待されていたと思うんです。しかし、フタを開けてみたら、やっぱり夜も、先ほどまでの話のように「本物が生まれにくい街」になってしまった。それが都市の成長していく姿なのかもしれないのですが、なかなか難しいですね。

小西:いま、いわゆる「都市」と言われていた場所が、ターミナル化していると思います。ターミナルは、交差点の意味もありますが、ここで言うのは、どちらかといえば「通過点」のことですね。働きに行って、家との間にあるから毎日通って、たまに降りる、という場になっている。都市のあり方が変わってきているわけです。どう定義するかにもよりますが、僕は、都市は、やはりもっと混沌としていて、いろんなものがぐちゃぐちゃに混ざり合ったりしていた方が面白いと思います。そして、混ざり合うからこそ生まれる濃い本物の文化が、都市から出てきてほしいなと思うんです。

ただ、風営法の改正などで、自由になった部分も出てきた一方で、コロナ禍で厳しい部分もある。都市に自由が与えられているかというと、そうではないんです。もうすこし自由になって、混沌を許容できるところまでいけば、都市の中からさまざまなカルチャーが掘り出されると信じたいですね。

齋藤:都市のライフスタイルは、やはりすごく変わってきている面もあるのかなと思います。例えば最近では、福岡が都市として面白いなと思っていて、本来はナイトシーンの中にあるような音楽やアートなどのコンテンツが、カフェやギャラリーなど日常の中にあるんです。カフェやギャラリー、さらには洋服屋さんでパーティーをやっていたり、ショップの店員に音楽をやっている人が多かったり。お客さんも音楽の繋がりで、飲食店や洋服屋さんに行ったりする。就職したから音楽をやめるとか、プロになれなかったから音楽を諦めるとかではなく、音楽が溶け込んだライフスタイルが街の日常の中にあるんです。

例えば、福岡に〈BOAT〉というクリエイティブユニットがいて、彼らが運営するスタジオがボートレース場の横にあるのですが、なぜ彼らがスタジオをつくったかというと、音楽を何十年もやり続けることができる場所にしたかったからだそうです。音楽という分野は、産業的な成功モデルのようなものがある程度定義されがちですが、その一方で、BOATは日常にある音楽をどうやって継続していくかに価値観を置いている世代の活動だと思います。彼らのスタジオは、時間貸しで機材や場所を貸し借りする場ではなくて、コワーキングスペースやインキュベーションセンターに近いんです。

音楽だけではなくグラフィックデザインや映像制作といった、いろんなスキルを持った人たちがそこにいて、スキルをシェアしあって、ミュージックビデオなどをつくる場所にもなっている。音楽を欲している企業、つまり発注者側の人もそこに来る。そういう音楽ベースでのコワーキングスペース、インキュベーションセンターです。それが街中の音楽をうまく束ねる装置として機能している。そういう在り方が、既存の音楽産業とはまた違って、面白いなと思うのです。街と文化をうまくかたちにしていくという意味では、そこにヒントがあるような気がしました。場の空気はユルいんですが、やたらクオリティが高くて、最近ではRin音というラッパーなど著名ミュージシャンもそのようなコミュニティから誕生しています。

小西:「若い子が……」と言うとおじさんになったなと思うのですが….、例えば金沢には、スタートアップの若い子たちがものすごく集まっているんです。そしてその集まりがうまくいっているから、その噂を聞いて、若者たちがさらに集まってくる。昔のトキワ荘みたいなことになっているんですね。博多や、三崎や、高松など、いろんな場所でそれが起こってる。クリエイティブな若者が集まると、街の意識が変わってくると思うんです。古い開発者じゃなくて、新しい視点を持った人たちが街を活性化させていくことで、どんどん街が変わっていく。

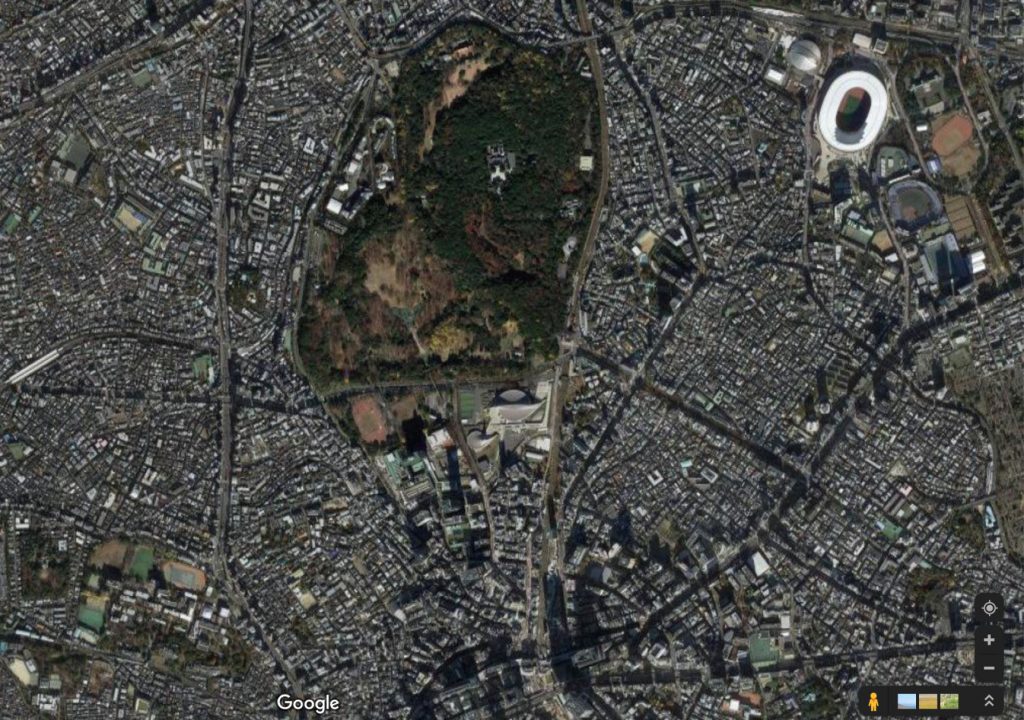

この間も、ある若者から教えてもらったんですが、実は渋谷は緑被率、つまり街の中にある緑の割合が圧倒的に高いんです。明治神宮があるからなんですが、近隣に緑が豊富にある。今まで街の開発をしていたおじさんたちはそんな視点もイメージも持っていなかったのですが、若者は「緑がいっぱいあるから、そこと連動させて何かカルチャーを生み出したほうがいいんじゃないですか?」と言うんです。「マジで? おじさんびっくりだよ!」みたいな感じになりました。

そういう新しい感性をバンバン突っ込んでいって、街を活性化させていく。いまは音楽の話でしたが、たとえば飲食でもでもスポーツでも、何でも構わないから、街に若者たちの新しい視点が入ってきてカルチャーとして根付いて、街が活性化すればいい。それは小さな田舎であろうが、都会であろうが一緒だと思います。

齋藤:新しい視点。物差しみたいなものがどれだけたくさんあるか。それが街の魅力を本当に掘り起こしていくと思うんです。先ほどから、観光や夜と言っていますが、あまりそれを言いすぎると、ひとつの物差しに収斂されていく感じがする。風営法改正で「夜はこういうものなんだ」とメディアでも報道されていくなかで、なんとなく夜のイメージが固定化されていく。本当はたくさんの物差しがあって、視点があっていいはずなのに、何かちょっと逆説的ですね。

明治神宮(google mapより引用)

事務局:都市の中の新たな動きは、今どこから始まっていると感じていますか?

小西:大きいものの1つは飲食だと思います。自分でも飲食をやっているから、ということもあるのですが、食べるということのムーブメントが育ってきています。この間、平野紗季子ちゃと話していたら、「小西さんの時代はみんな音楽が好きでバンドをやっていたと思いますけど、いまの子はバンドをやるようにレストランをやるんですよ」と言っていて、格好いい話だなと思ったんです。

みんながバッと集まって、簡単にレストランを起こして、それを事業化する。場所ができてそこが賑わったら、その周りに人が集まってきて、さらにその周りに人が集まってくる。だから、音楽でも、ゲームでも、食べ物でも、本来は何でもよくて、ひとつの起点をつくることが大切。そこからどんどん広がっていくのだと思いますね。僕は飲食が好きだから、飲食から。

齋藤:そうでしょうね。飲食は一番集まりやすい起点なのかもしれないです。そういった意味では、日本って都会部でも地方部でも、飲食はすさまじいポテンシャルを持っているので、起点の種はきっとたくさんあるのでしょうね。

先日、佐賀の唐津に初めて行ってきました。それまでは唐津のことをあまり知らなかったんですが、佐賀自体すごく飲食のポテンシャルが高くて、去年コロナがなければアジアベストレストランの開催地になっていたり、ミシュランの星付きのレストランもたくさんあったりするんです。唐津焼をはじめ、唐津の文化の担い手たちは、まさに食を起点に自分たちの文化をつくっていっています。

焼き物自体も素晴らしい。そして重要なのは、焼き物が単体としてあるのではなくて、食の風景、食に合った焼き物をつくっているという点です。シェフは焼き物に合った食をつくる。それを地元の風景の中でちゃんとコンテンツ化する、体験化していく、ということをやっています。小西さんのお話を聞いて、唐津を思い出しました。唐津でも若い子たちが動いているんです。すごく格好いい。「これが正解なんだ」みたいなことを定義するよりも、自由にやれるような環境が良いのかなと思います。本当は、風営法改正もそういうものだったはずなのですが。

唐津くんち 5番曳山魚 屋町「鯛」(*写真私物)

小西:若者はもちろん、おじさんであったとしても、気持ちが若ければいいんです。やりたいことが起点としてあって、そこで必死にやっていると、みんな面白がって広げて、また人が集まって、という流れがある。その中心に情熱があるところに文化が生まれてくるし、情報も集まってくるし、結果的に観光客も集まってくるということなのかなと思います。

事務局:そろそろ今日の締めくくりをしたいと思います。ナイトカルチャーをテーマに話してきましたが、今回のテーマである「多角的な視点を保つためには?」について、一言いただけますか?

齋藤:観光やまちづくりのような文脈で考えると「外の目線をどれだけ入れられるか?」ということが重要なのかなと思っています。観光の価値は、観光客とそれを受け入れる観光地という関係にあるのではなく、観光客によって地域の価値が再発見されていくプロセスのようなものとして観光を捉えていく。それが面白いと思っているんです。だから、ただ見学してもらうというよりも、観光客に対してどういうプレゼンテーションをして、どういうリアクションを受けることができるのか。コミュニケーションとして観光を捉えられると面白いなと思います。

〈MIND TRAIL〉もまさにそうだと思うのですが、錚々たるクリエイター達が奈良の山奥に入って、その地域の価値を掘り起こしていくプロセスは、地元の人たちもびっくりだったと思います。そこで日本古来の山奥の価値が再発見され、アップデートされていく。外の目を入れていくというのが、ポイントなのかなと思いました。

このような観光と文化とまちづくりをつないでいくような視点は、2020年度に観光庁事業で実施したリサーチ“Re:TOURISM”に詳しくまとめています。これは2019年に実施したクリエイティブ・フットプリントに続くリサーチでして、〈MIND TRAIL〉や天川村以外でも、今日、お話した福岡のBOATや佐賀県唐津の事例など多くの事例とともにわかりやすく説明していますので、もしよければご覧ください。

『Re:TOURISM ダウンロード』

小西:難しいテーマだと思いますが、いまの齋藤さんのお話がひとつの答えだなと思いました。僕がよくやるのは、クロスオーバーしたチームづくりです。困ったときほどいろんな分野から多角的に人を混ぜ合わせるということをやるんです。これまでの時代は地域でも会社でも「プロの領域にアマチュアのお前らが入ってくるな」という感じでした。だから、食の領域にサッカー選手は入れないし、サッカーの領域に建築家が入れるような時代ではなかった。それが「プロ」というものでした。しかし、いまは「俺たちの知らないアイデアをくれ」という時代になったと思うんです。外の知恵をフラットに聞いて、一緒にやっていくということ。素敵な時代になってきたなと思います。