ARTICLES

ホーキング博士は、人工知能の進化に人類が歩調を合わせることができる能力を、人工知能が上回ることになる、いわゆる「技術的特異点(シンギュラリティー)」について懸念を表明したが、現状の人工知能研究はどういう局面にあるのか、そしてこれからどうなっていくのか。98年以降には、身体性の知覚、進化ロボットの研究を展開している池上氏をゲストに、人の進化と未来像について語らいました。

ゲスト:池上高志氏

複雑系の科学者。小中高と名古屋で過ごし、1984年東京大学理学部物理学科卒業。1989年同学大学院理学系研究科博士課程修了。現在は東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 広域システム科学系教授として教鞭を執る傍ら、複雑系科学研究者として、アートとサイエンスの領域を繋ぐ活動も精力的に行う。著書:『生命のサンドウィッチ理論』(講談社、2012)、『動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ』(青土社2007)など。

「わかる」とは何か

このような人間の理解を超えるエクスポネンシャル・テクノロジーを前にしたとき、「わかる」とは何か? ということが大問題になってきます。人間はモデルをつくれなくなり、モデルをつくることが機械にできるようになって、人間には扱えない膨大なデータを処理することでしかわからないことがある。そのとき、「わかる」ということをどう扱えばよいのかが問題になってきています。この「わかる」ということに対して、ジョン・サールという哲学者が「中国語の部屋」という思考実験で説明しています。中国語が全く分からないアメリカ人が部屋の中にいて、中国語を話しかけられたらこの言葉を返しなさいという受け答えノートみたいなものを使って出口から応答する。外の人は適切な答えが返ってくるので中国語が完全に分かっている人が部屋の中にいると考えますが、中のアメリカ人は中国語を分かっていないし、何も分からなくても完全なノートさえあれば会話が成立してしまう。同じように、神経細胞は分かっていないけど、脳は完全に分かっているように答えたりする。要素では何も分からないにも関わらず、全体として分かったと思えることが出てくるということです。

つまり、指数関数的に増殖したものと指数関数的に増殖した技術から作られるものは人間の理解を超えているということです。「腑に落ちる」ということの前に技術が進歩してしまい、我々が「腑に落ちる」前に物事が出てきてしまうので、「腑に落ちる」ということを諦めなければならない。いままでは腑に落ちないと気持ち悪くて、腑に落ちるものを探していくから「こんな技術なんて使えない」と思ってしまうけど、「腑に落ちることを諦めること」が次に行くためのヒントなのかもしれない。「何でも分かるんだ」ということを諦めなさい、ということです。

これを僕はとても大事なことだと思っていて、人間の分かる範囲なんてたかが知れているわけです。それを超えるところに本当の理解というものがあるかもしれない。そのために、何を諦めるか。何かを取り除くことで次のレベルに行けるわけです。今まで考えの延長線上で物事を解決できるということは、もう幻想かもしれない。じゃあ、どうすればよいのか? 僕もまだ分かりませんが、そのことを後半で一緒に考えてみたいと思います。

自然知性 コンピュータが目指すものとは異なる知性

このようなエクスポネンシャル・テクノロジーに対して、福音になるかもしれないのは「自然知性」かもしれません。僕は人工知能がこのような流れになるとは予想できていなかったし、どちらかというと、人工知能というものに対してアンチでした。なぜなら、人間や動物が持っている自然知性というものがあるからです。人間はコンピュータのように膨大な計算はできませんが、人間や生物にもまだ科学的に解明できていない知性があります。

ゾウリムシでも学習できる

例えばゾウリムシの中には神経細胞も何も入っていなくて、ドロドロしたものが詰まっているだけです。それでも100Hzと500Hzを区別して学習することができます。ある実験で、100 Hzと500Hzの音を鳴らして、500Hzの後には電気ショックを与えるようにしたところ、100 Hzの後には動かず500Hzの後には動き出すという結果が得られました。つまり、ゾウリムシのような原始的な生物ですら、予測ができて、条件付学習ができるということです。

チンパンジーは抽象的概念を理解できる

人間に近いチンパンジーはもっと高度な知能を持っています。例えばプレマックという有名な霊長類研究者が行った実験では、左側にリンゴを1個置いて、右側に半分に切ったリンゴを置きます。(図:a)そこで、真ん中に何を置けばいいかをサラというチンパンジーに考えさせます。ナイフと鉛筆とボールの中からどれかを選ぶのですが、サラは真ん中にナイフを選び、半分に切ったからリンゴが半分になったと学習して理解できました。さらに別の実験では、4分の1ずつ水が入っているボトルを2本置き、その前に円を半分に切った紙と4分の1に切った紙を置きます。するとサラは半分の紙を差し出すわけです。4分の1が2つあるから2分の1だということを理解したのです。リンゴであるか水であるかは関係なく、数という抽象的な概念をチンパンジーのサラは理解していたのです。

ミツバチでもわかる

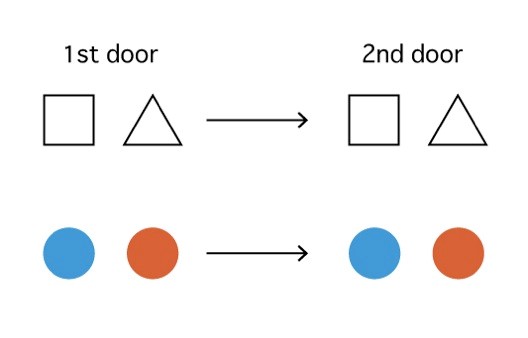

『The concepts of sameness and difference in an insect』Martin Giurfa, Nature 410, 2001)

ミツバチですら「同じ」という概念を学習することができます。2001年のネイチャーの論文で掲載された実験では、最初のドアに四角と三角の穴があり、どちらに行くかを選ばせます。そして、次のドアでも同じ形の穴を通ると餌を与えました。次に、それを学習した蜂に、赤いドアと青いドアを置きます。するとミツバチは赤いドアを抜けると、次も赤いドアを抜けて餌にたどり着きました。つまり、最初と同じ形か色のドアを通ると餌がもらえる、ということをミツバチは学習したのです。ここで重要なのは、丸や三角というかたちを学習したのではなく、「同じ」という概念は蜂にも分かるということです。

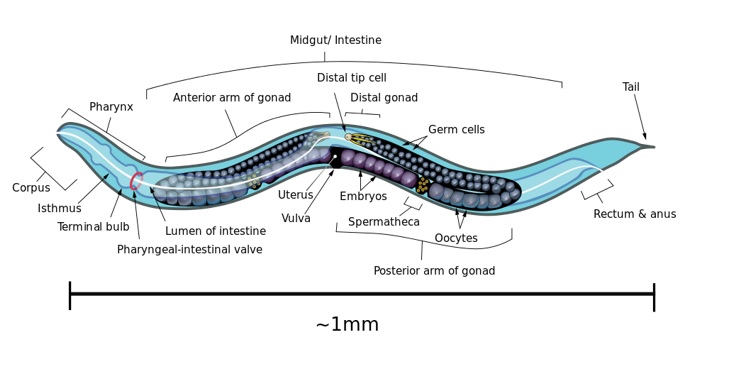

線虫はがん細胞を見つけられる

線虫

最近ニュースになりましたが、線虫をガン患者と健康な人の尿に放すと、24匹のうち23匹がガン患者に集まり、健康な人の尿には集まらなかったという実験が話題になりました。線虫という動物は、1個の卵から成虫になるまで、いつどのように体細胞ができるかという「細胞系譜」が完全に分かっている生物です。全部で1000個程度の細胞しかない単純な構造の生き物にも関わらず、人間が作るセンサーよりもいい働きをする。そこに、人間がつくるセンサーでは行きつけない、生命の可能性があるわけです。

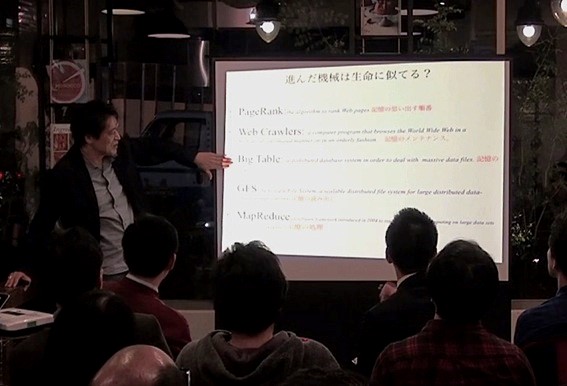

進んだ機械は生命に似ている?

私たちがいま考えなくてはならないのは、指数関数的に技術が伸びて行った先にある知性と、自然が作ってきた知性というものがどれくらい違うかということです。蜂ですら「同じ」という概念を獲得できますが、機械学習で「同じ」という概念を獲得するのは非常に難しいことです。また、チンパンジーのサラがやったような抽象概念を扱うことも、機械学習ではまだ困難です。しかし、ダーウィンの進化論にしたがって生まれてきたものには、それができている。

そこで僕が提案したいのは「進んだ機械というものは、生命に似てくるのではないか?」ということです。人工知能がどんどん発散していくその先で、とてつもなく凶悪なものに向かうのか、それともわれわれと共存する生命に向かうのか。二つの分かれ道がありますが、生命に向かう可能性がまったく無いとは言えないわけです。有機物ではないから生命ではないということではなく、人がエクスポネンシャルに進化させていった技術も、生命に似てくる可能性があるということです。

グーグルの検索エンジンは脳に似ている?

グーグルが設計したインターネットの仕組みを見てみると、大きく5つの重要なテクノロジーがあります。「Page Rank」という一番いいサイトを選んでくれるプログラム、「Web Crawler」というサイトの情報を集めてくるプログラム、「Big Table」という情報を格納していくシステム、「GFS」という情報を高速に読み出すシステム、「MapReduce」という並列計算のシステムですが、これら5つの技術が、脳の記憶を思い出す順番と、記憶のメンテナンス、記憶を格納し、記憶を呼び出し、記憶をどのように処理していくか、という脳の働きに対応しているわけです。ウェブで最適な技術を追求した結果、人間の脳の構造と似たものができてしまった。グーグルは決して脳をつくろうとはしていません、これは非常に示唆的なことだと思います。

Boston Dynamicsの四足歩行ロボット

事例をもう1つ、ボストン・ダイナミクスというアメリカの会社が開発した「ビッグドッグ」というロボットがあります。黒子が二人入っているように見えるかもしれませんが、黒子は入っていません。どこへでも真っ直ぐ進んでいくというシステムで動いていますが、これも決して生物をつくろうとしてやっているわけじゃない。しかし、結果としてすごく生物に似てきてしまうわけです。

アートの形で「愛すべきシステム」を提示する

Mind Time Machine

僕が2010年につくったのが「Mind Time Machine (MTM)」という作品です。僕にとって脳というのは時間の別称であり、時間を生成する装置が脳だと考えていたので、それを作品にしました。スクリーンが3枚、カメラが15台あり、それぞれのスクリーンを写します。そこに貯まった映像はインターネットを経由してスクリーンに現れます。それをカメラが撮って別のスクリーンに映して、また他のカメラが撮って、ということを繰り返します。この背後に神経細胞のモデルがあって、取り込んだ映像イメージによって学習し、どんどん映像化のパラメータを変えながら動いていく

これを半分外で半分内に置くと、天気のいい日は人もたくさん来て、土日には子どもが来てMTMは元気になるけれど、雨の日には暗くて元気がなくなる。ピカピカ光っておもしろい時には人がたくさん来て、ますますおもしろくなる。しかし、元気がないときには人が来ないので、どんどん元気がなくなっていく。このときに感じたのは、僕が「ペットディスタンス」って呼んでいるものがMTMに現れるということです。つまり、自分の飼っている犬がかわいいからといって、どういう仕組みになっているか中を開けて確かめることはできません。愛しているんだけど中を開けてみたい感じ、それを「愛すべきシステム」と呼んでいるのですが、そういうものをつくることが生命システムをつくる第一歩なのではないかと思っています。

もう1つ、荒川修作とマドリン・ギンズがつくった天命反転住宅という作品があります。天命を反転する、つまり死なないということです。死なないための場所はつくることができるんだというのが彼らの哲学です。例えば、リビングルームからトイレに行くまでに20分くらいかかります。すると、20分くらい前にトイレに行きたいと分かるような脳ができてくる、というわけです。なぜ時間かかるかというと、ギザギザで痛いし真っ直ぐ歩けないし、やっと歩いて行った末にトイレが天井に付いていたり。我々が普段親しんでいるような自然環境と知識を少しだけシフトすると違う脳が動き出して、人を死ななくするんだというのが彼らの発想です。生命そのものをつくるのではなくて、それを育む空間をつくるということ。対象をつくるのではなくて、対象に向かうような行動を背後からつくっていくということです。

知性をつくるのではなく、生命をつくる

僕がいま取り組んでいる分野は「Artificial life(人工生命)」と言いますが、もし人工知能の行く末が生命なのであれば、生命というものをまずつくれば、知性というのはそのサイド・エフェクトとして現れるに違いない。それこそが本当の知性だから、まず生命を考えようというのが僕からの提案です。そうすることによって、ホーキング博士が恐れているような、我々人間を殺したり使ったり裏切ったりするような凶悪な知性ではなくて、我々と共存共栄できるような知性をつくることができるのではないか。人工知性をつくるまえに、まず自然知性を参考にして生命を作る。つまり、愛すべきシステムをつくる。そのようなことを、いま考えているところです。