ARTICLES

新型コロナウイルスの出現により、ますます先の読みにくい時代になってきました。こんな時だからこそ、私たちの幸せを中心に据えた“複雑化する世界の捉え方”をテーマに議論する機会を作りたいと考え、定期的に『NEXTWISDOM CONSTELLATIONS 2014-2018 叡智探究の軌跡』刊行記念イベントを開催しています。

今回は、落語家 立川志の春さんと株式会社a.school代表 岩田拓真さんをゲストに迎えて『学びとコミュニケーションの行方』をテーマにオンライン開催したイベントの模様をレポートします。

<ゲストプロフィール>

落語家 立川志の春さん

立川志の輔の三番弟子。2002年10月入門。2011年1月二つ目昇進。2020年4月『志の春』のまま真打昇進。 1976年8月14日、大阪府豊中市生れ。幼少時と学生時代の計7年間を米国で過ごす。米国イェール大学卒業後、三井物産にて3年半勤務。古典落語、新作落語、英語落語を演じる。新宿角座での月例独演会「志の春落語劇場」の他、下ネタ限定の「シモハルの会」、英語オンリーの「Shinoharu English Rakugo」などを定期的に開催中。大学、企業にて英語落語を交えた講演多数。著書に『誰でも笑える英語落語(新潮社)』、 『あなたのプレゼンに「まくら」はあるか?(星海社)』、『自分を壊す勇気(クロスメディアパブリッシング)』がある。

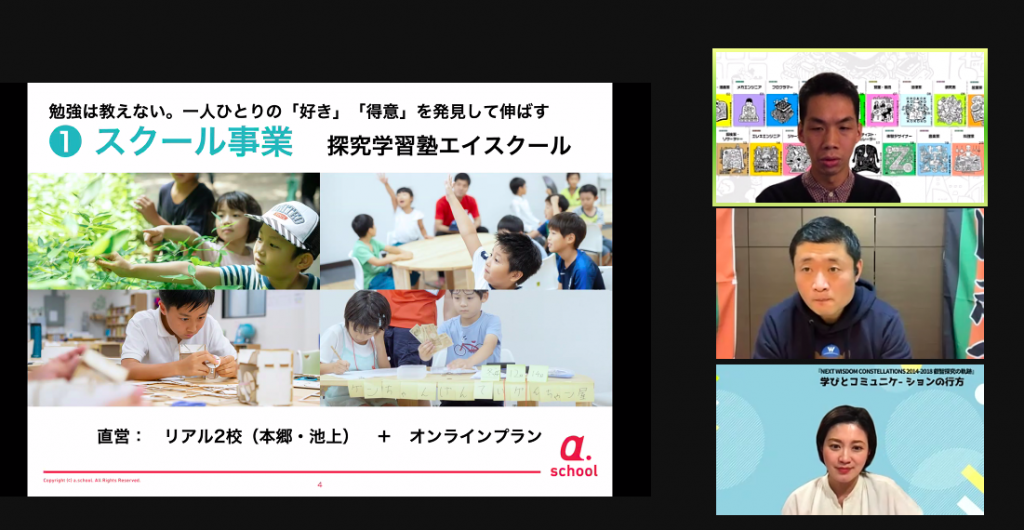

株式会社a.school代表 岩田拓真さん

東京大学大学院修了。コンサルティング会社Boston Consulting Groupに約4年間勤務し、子どもたちの探究心や創造力を伸ばす学び場の不足に課題意識を感じて起業。受験のための勉強ではなく、社会を生きるための探究型の学びを行う学習塾『a.school』を文京区本郷で運営している。また、開発した探究学習プログラム「なりきりラボ」「おしごと算数」が2019年グッドデザイン賞を受賞し、全国の学習塾や学び事業者と提携した探究学習の普及に力を入れている。

「絶対にアンチだった」オンライン落語が教えてくれたこと

Next Wisdom Foundation事務局(以下NWF):コロナ禍で1年が経ちました。志の春さんはどんな変化がありましたか?

立川志の春(以下志の春):私は2020年4月に真打に昇進しました。真打昇進は落語家にとって大きな出来事です。前座から始まって二つ目になり、その後真打になると弟子を取ったり、落語会でトリを取れるようになったりします。真打昇進というのは、どんなに地味な落語家でも唯一目立つことができる大々的にお披露目をするタイミングなんです。私も気合いを入れて準備をしていまして、4月1日に真打に昇進しました。その6日後に緊急事態宣言が発出され、それから3ヶ月間ステイホームということになりました。これまでない真打昇進のかたちでした。

コロナ禍で落語業界も変わりまして、初めてオンラインで落語をやるということに直面しました。落語家というのは目の前にお客さんがいて、その場で一緒に呼吸をしながら会場全体のノリを含めて一体感を生み出して噺を進めていくのが当たり前でした。それがコロナによって変わり、みんな面食らいました。目の前にいるお客さんの共感を繋ぎながら噺に笑いを生み出していく落語が、顔が見えないオンラインではリアルタイムで共感が伝わらないのです。昔からテレビで落語をやることはありましたが、テレビでも大抵は目の前にお客さんがいて、そのお客さん向けにやっている落語を放送するという形です。リアルタイムで画面の向こうにいるお客さんの姿が見えない、声も聞こえないというのはかつてないことでした。私はそのことにものすごく抵抗を感じていて、オンラインで落語をやるのは絶対にアンチだったんです。

NWF:それでも志の春さんはオンラインでやると踏み切りました。どんな背景があったのでしょうか?

志の春:4月の時点では、真打昇進後の高座はやっぱり生でやりたいと思っていました。ところが、コロナ禍は簡単には終わらないと思い始めたんです。お客さんの目の前で噺をしたいと言いつつも「いつまで待つんだ?」と思い始めて、6月頃には「ちょっとオンラインでやってみようかな」という気持ちになっていました。

私がオンライン落語に絶対に反対だったのは、目の前のお客さんと一緒に呼吸をしながらじゃないと落語というものは伝わらないと思っていたからです。オンラインでやったとしても落語の魅力が半減したものになるので、それを届けても意味がないと思っていた。今オンラインで落語をやっている人は1割くらいでしょうか。おそらく、多くの落語家は、オンライン落語は意味がないと思っています。

私は、さすがに忘れ去られてしまうのが嫌だと思ってオンラインでやってみたんです。最初は、リアクションが全く無いところで落語をやるのが死ぬほど辛かったですね。稽古であればリアクションがないのは当たり前ですが、画面越しにお客さんがいると分かった状態で、リアクションが無いことがものすごく辛かった。ただ、可能性も感じまして、オンラインでやったことで世界中のお客さんが見てくれました。西はヘルシンキ、東はニューヨーク、南はシドニーで、北は長野……いやヘルシンキですね(笑)。

生で落語をやっていた時には想像もしないようなところに噺が届いているのだという発見がありました。これは面白いということで、どうやったらオンラインで双方向性を持たせられるのか考えて、2回目からは終わった後にトークの時間を設けて、少しずつお互いに一体感を感じられる形を考えながらやっていきました。工夫しながら進めるのが楽しくなってきて、今は4割がオンライン、6割が会場で生でやるという形になっています。

NWF:とはいえ、オンラインで落語をしている時は志の春さんは一人です。どんなふうに孤独と付き合っていますか?

志の春:アイドルグループ『嵐』の活動休止前ラストライブを見る機会がありました。無人の東京ドームでライブをしているのですが、事前にお客さんから歓声や歌っている声を集めて、実際にライブ会場で流しているんですね。画面でライブを見ている側からすると、自分たちの歓声の中で嵐のメンバーがパフォーマンスをしていて、それでライブが完成している感じがありました。それを見て、私はパクろうと思ったんです(笑)。お客さんから笑い声と拍手を集めて、私が落語をしているときにミキサーの方に音を出してもらってリアルタイムでリアクションがあるような形にしました。

回を重ねるうちに、画面の向こうでお客さんがきちんと反応してくれていて、一方向ではないと信じられるようになりました。当初感じていた辛さは無くなりましたが、やはりコールアンドレスポンスがあって120%のパフォーマンスができるのがライブの醍醐味です。おそらくオンラインではどれだけ上手くやっても100%止まりなのですが、今はそれを何とか超えていくものにできないかと思っています。自分自身がレスポンスを受けている状態だと感じてそこからどれだけノっていけるか、オンラインでどこまでいけるのかを試していくのが楽しいです。

NWF:オンラインでやることで、落語自体に変化はありましたか?

志の春:変わりました。というのは、会場のノリを頼りに噺を進められないわけです。そうすると、精度が必要になってくる。私が6年前に登壇させていただいた時点では、落語家に対する評価の中で上手いというのは高い評価ではないと言いました。(『NEXTWISDOM CONSTELLATIONS 2014-2018 叡智探究の軌跡』第9章「アイビーリーグと徒弟制」P835〜)面白くて時間を感じなかった・噺に没頭できたというのが1番の評価で、上手いという技術が見えているのは噺家が映像としてそこにいるということであって噺に没頭できていないのだと。だから、上手いというのは褒め言葉の中ではあまり高いところにありませんと、上手くもないのに言っていたわけです(笑)。

でも、オンラインでやるようになってから上手さは絶対に必要なものだと感じるようになりました。上手くないと画面を通して届けられない部分があるので、噺の技術にすごく気を遣うようになりました。今後、生で落語会ができるようになったときに、その技術が生きてくると思います。

NWF:普遍的な落語家の技術とは、どういうものですか?

志の春:最終的に、噺の世界にお客さんを呼び込めれば良いわけです。落語を聴いてその画を想像してもらえるように、たとえば生でやっているとお客さんのリアクションを感じながらアドリブを入れて、リアクションを大きくワーっと一気に熱を上げるテンションでもっていくことができます。オンラインではそれが出来ないので、登場人物の描写をかなり的確にやって、私の頭の中で画面越しのお客さんがどんなふうに受け取ってくれているのか想像力を働かせながらやっています。画面の場合は私が大写しになっているので、気が散らないように無駄な仕草を無くして、落語に必要な部分を届けることに集中しています。余計なものを削ぎ落としていく感覚ですね。

NWF:画面という限られた空間だからこそ仕草を大きくするのかと思ったのですが、仕草は削ぎ落としていく対象なのですね。

志の春;おそらく、30分も大袈裟な仕草をしている人の話は聴けないです(笑)。劇場でやるのなら空間が小さくて、周りに人がいるので仕草が映えるのですが、オンラインの場合は基本的に1対1の関係が視聴の数だけある形なので、ラジオのような届き方です。今回オンライン落語で発見したのは、噺家が画面に大写しになってイヤホン越しに声がそのままクリアに入ってくるので、実はお客さんとの距離は縮まる部分もあるということです。

『立川志の春公式サイト』https://shinoharu.com/profile/ より転載

オンラインで開かれるコミュニケーション

NWF:岩田さんはコロナ禍で授業をオンラインでやるようになって、変わったことはありますか?

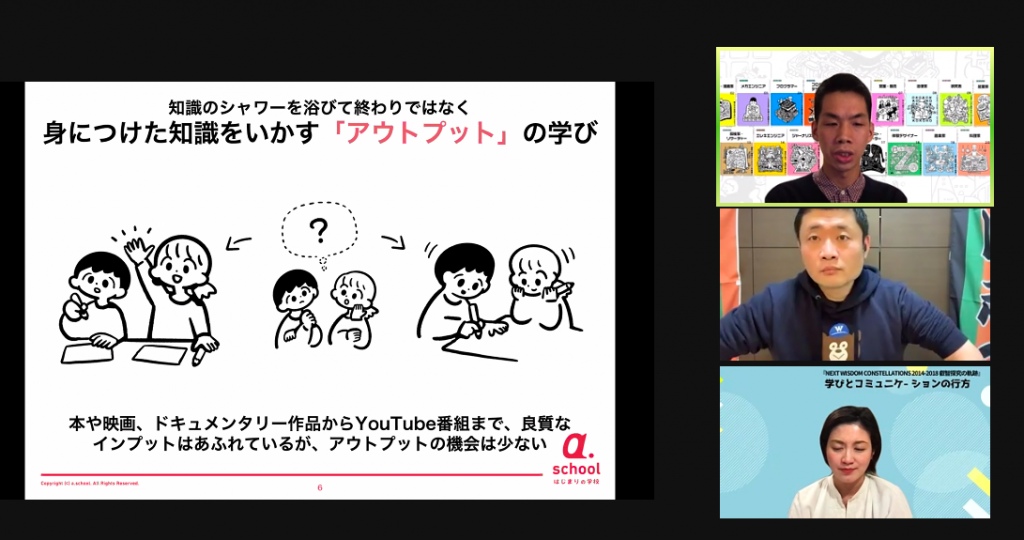

岩田拓真(以下岩田):色々とあります。エイスクールではモノを作ったり表現したりする授業が多いのですが、オンラインだとそれがなかなか難しい。たとえば、電子工作の授業用キットを家に送ることはできても、子どもたちが手元でどう作業しているのか、どこでどのようにつまずいているのかなどが見えないので、教室で当たり前にやっていたような丁寧な個別支援が難しくなりました。子ども達も互いの制作風景や作品が見えないので刺激を受けにくいですし、同じ場で一緒に作る一体感みたいなものがなかなか生まれにくい。ですので思い切って、作品づくりの大半をホームミッションに切り替えて、各自家庭で作業を進めてもらうことにしたんです。その代わりオンライン授業では、進捗共有や仲間へのフィードバック、議論など、画面越しでもやりやすいワークの比重を上げています。一見不自由な転換ですが、実はメリットもあって、オンライン受講生のほうが授業時間外も自主的に学び続けているようなんです。「次の授業ではみんながびっくりするような作品を見せたい!」というモチベーションが生まれやすいのかもしれません。

NWF:コロナ禍でも、子どもたちの環境適応能力はすごそうです。

岩田:そうですね。子どもたちはオンライン授業に柔軟に対応していて、たとえば最近、講師の写真を自分の画面背景に設定するのが流行っています(笑)。大人がやろうとすると、講師の写真を撮って画像ファイルをパソコンに落としてみんなにメールやメッセージなどで共有しますよね? でも、子どもたちはそこまで複雑なことはできないので、自分の背景を講師の写真に変えた子が画面から一瞬消えて「はい! みんなこの画面をスクショ(スクリーンショット)して」といって画像を共有しあうんです。ある授業では、子どもたち全員が背景を講師の画像にして名前も講師のものに変え、全ての画面に講師の顔がずらっと並ぶという状況をつくりだして遊んでいました。子どもたちは与えられたモノや環境に順応してどんどん遊びを生み出すので、本当に面白いですね。遊びだけでなく、授業スライドもスクショを使えば記録・保存しやすいですし、うまく機能を使いこなしているなと思います。

NWF:志の春さんはオンラインでは仕草を最小限にするとか、噺の技術の大切さを再確認して、リアルな場に戻ったときに生かせることを発見していました。岩田さんは、オンラインコミュニケーションでの発見はありましたか?

岩田:チャットでのコミュニケーションが印象的でしたね。普段の授業だとあまり発言しない子が、オンライン授業だとチャットを使って積極的に質問をしたり自分の意見を言ったりしていて。講師が話している間にチャットが飛び交っていても授業の邪魔にならないので、コミュニケーションが2ライン出来たという感じで授業の運営の幅が広がった気がします。そして、一度チャットで自己表現することを覚えた子どもは、同じコミュニティであればリアルな場でも話せるようになるんです。一度アウトプットをすると窓が開かれる感覚があるのでしょうか、オンラインとリアルの両方で授業をすることで、子どもたち一人ひとりの可能性をより深く知ることができたのは発見でしたね。私自身もコミュニケーションがオープンになっていく感覚を得ました。

志の春:岩田さんの話を聞いて、我々も同じようなことが起きていると思いました。会場でやる落語会では、なかなか声を出して笑えない方がいます。笑いというのは、「これは面白い」と思っている表現の一つです。たとえば落語に詳しくなかったり、初めて落語に来たという人は、自分が面白いと思ったところでわーっと笑いたいのに周りが笑っていないと気になって笑えないということがあるんです。でも、初めて落語に触れるのがオンラインの場合は、周りに人がいないので自由に表現ができます。

私が落語を聴きはじめた頃に客席で感じたのは、楽しみ方の違いです。初めて聴く人はストーリー込みで楽しんでいますが、何回も聴いている人は噺の調理の仕方を楽しんでいたりするわけです。一つの噺でも違う楽しみ方をしている人たちが同じ場にいるので笑う箇所が違うのは当たり前なのに、なぜか全員で一緒に笑わないといけないという作用が働くんです。そういう意味では、オンラインの落語はみんなが自由に気楽に楽しめるのだという新しい発見がありました。

NWF:なぜ、笑いのタイミングを合わせなければいけない感覚になるのでしょうか?

志の春:場の空気を乱すことを気にしてしまうからではないでしょうか。海外で落語をやる時は、単独で大笑いをしている人がいて、別にそれを気にしていない。どちらかというと「私はこのジョークをゲットした!」という感じで、周りにも「お前はこの笑いが分からないのか」と堂々とした感じでいるわけです。それが日本だと調和を崩してしまって申し訳ないという感じで、なぜか罪悪感に近いものを感じたりする。演者側は「何でも、どんな反応でも良いんだよ」というメッセージを出しているつもりですが、何らかの忖度が働くのでしょうか。一人で大きな声で笑うのは間違いだと思ってしまう部分があるのだと思います。

岩田:良くも悪くも、リアルの場が持つパワーというのはありますよね。僕たちも教室では、講師(ファシリテーター)のリードで、わーっと盛り上がって発散していく雰囲気をつくるのか、全体が集中して没頭に向かっていく雰囲気をつくるのかなど、場の流れをコントロールできるのですが、オンライン授業の場合は子どもたちが別々の場にいるのでどうしても分断が生じてしまいます。一つの空気感・流れというものを作り出すのがいつも以上に大変です。

NWF:オンラインでは、リアルな場で出来ていた場のコントロールがしにくくなるけれど、オンラインにはどう広がっていくのか分からないライブ感がありそうです。

岩田:授業のスタイルによりますが、私たちのような双方向型の授業ではある程度場をコントロールするために要所要所で講師(ファシリテーター)がしっかり話さないといけないと思っています。リアルな教室の場では、言語を介さずとも講師や生徒みんなの表情・雰囲気などの相互作用によっていつの間にか場の空気が出来上がっていくのですが、オンラインではその空気が生まれにくい。オンラインではいつも以上に、言葉によるコミュニケーションに気を配る必要がありますね。

徒弟制度は時代に合わせて変化していく

NWF:今後はリアルの場のコミュニケーションが再開しつつ、オンラインも一つの手段になっていくと思います。落語の徒弟制度と子どもの教育は違うものですが、どちらも変化の時を迎えていくのかもしれません。

志の春:エイスクールの活動を拝見して、落語の徒弟制度と似ている部分・真逆の部分があると思いました。似ている点は「教えない」ということです。我々は師匠が弟子に稽古をつけますが、噺の見本を見せたり、自分の高座を袖から見せるというのはありますが、「こうやってやるんだ」というテクニックについては言葉では教えてくれません。唯一の教え方は全否定なんです。私が弟子入りして最初の5年間に言われていたのは「そんなものは落語じゃねえ」という全否定だけです。師匠は「落語にしてから持ってこい」と言うので、稽古をして見せに行って「落語じゃねえ」と言われて……。「こうすれば落語になる」というヒントは一切与えられません。試行錯誤の中から見つけていけということです。エイスクールとやり方は違いますが、教えるのではなく試行錯誤して自分でたどりつくようになる部分は同じだと思いました。

真逆の部分は、落語には前座という修業期間がありますが、その期間は自分のオリジナリティは一切出すなと言われるんです。基礎をたたき込んでいく時期なので、教わった通りに一言一句、ブレスの場所まで全て同じように真似ていく。自分の個性なんて出す時期ではない、ということです。ただ、同じ一門で兄弟弟子が7人いるのですが、前座・二つ目・真打とやってきた中で教わったことをそのままやっていても、仕上がるものは結構違ってくるんです。兄弟弟子みんなが完全コピーでやっているのに、個人の顔や体、声によって違う落語になっていく。

師匠と同じものにしようとしてもどうしても染み出してきてしまう違う部分があり、それをだんだん大きくしていこうというのが、我々の世界の個性の出し方です。非常に時間のかかるやり方ですが、確かなものだと思います。前座の修行時代から自由にやっていると伝統芸能の骨格が崩れてしまうので、最初は徹底的にたたき込んで、その後に個性として染み出してきたものを膨らませていきなさいということだと思っています。落語とエイスクールは違うやり方で入っていくけれど、出口は同じようなところにたどり着いていると感じました。

岩田:落語と違う部分についてですが、プロフェッショナルとして育成する段階なのか、子どもたちの興味関心の幅を広げていく種まきの段階なのかという違いが大きいのではないかと思います。僕は前に経営コンサルタントとして働いていましたが、その世界では落語ほど厳しくはないですが徒弟制度での育成が基本となっていました。徒弟制度は、医者や弁護士などある分野のプロフェッショナルとして生きていく人材を育成する段階において適した育成方法だと感じます。一方で、子どもたちの興味関心の幅と可能性を広げていく段階においては、否定するよりも可能性を拾って認める、自由にさせるという学び方の方が合っていると感じます。

志の春:絶対にそうだと思います。私は7年間、自由にやりなさいというアメリカの教育を受けました。そこから徒弟制度に入ってめちゃくちゃ面食らいました。それでもやり切れたのは、おそらく自己肯定感が非常に高かったからです。自己肯定感が低い状態で徒弟制度に出会っていたら、自分が最も尊敬している人に「お前は才能がない」と言われ続けるわけですから、相当きつい。私には、「そうは言っても、そのうちなんとかなるんじゃない?」と思えるベースがあったと思います。子どもの時に自己肯定感を育むのは絶対に大事です。

NWF:認めて自己肯定感を高めていく環境で、プロフェッショナルは育つのでしょうか?

志の春:育つ人もいると思います。たとえば、師匠に「お前はこういう新作にすごくセンスがあるからどんどんやった方が良い」と言われたら、それがエネルギーになって成長していく人はいると思います。徒弟制度の中でも、最近は実際に教えるようになってきているし、否定するときは理由をきちんと伝えて、頭ごなしに才能が無いと全否定するような育成方法はされていません。そうでないと今はみんな辞めてしまう。ただ、もし私自身が今風の育成方法で教えられていたら、モノにならなくてどこかで頓挫しているか、自信過剰で独りよがりな落語家にはなっていると思います。時代によって、教え方はだんだん変わってきています。

岩田:新しい育成方法は、上手くいっているのですか?

志の春:いっていると思います。落語界は、若い人が入って人数が増えていて、残る人たちも増えている。落語家の人数が増えるとクオリティも上がると思います。本当は、自分の時代の教え方が1番い良いものだと言いたくなるのですが、必ずしもそうではないと思っています。

OSではなくアプリを入れる教育と、ダイバーシティに配慮する落語

NWF:落語をやる人が増えているということですが、「自然体でいる」「弱さへの共感を得たい」といった今の時代の文脈に落語が合っているように感じます。

志の春:今は大変な世の中で、若い人がSNSなどですり減りながら生きている部分があると思います。ターゲットになったら叩きのめされるぐらいの罵詈雑言を浴びせられたり、攻撃されたりすることが多くなって、そこから見ると落語の世界は優しく感じるのではないでしょうか。

たとえば、大抵の落語の登場人物たちは間違いを犯しますが、周りで間違えたやつのことを笑っている人たちも「俺も間違いは犯すからね」と分かっているんです。自分も同じことをやるだろうと思って責めるやり方と、今の時代のように対岸から自分は絶対にやらないという認識で徹底的に叩くやり方は違っていて、落語の「おまえほんとにバカだな。ま、俺もだけどね」という部分が優しいと思うんです。落語の笑いは、人間は不完全であることを認めてくれるものです。私の大師匠の立川談志がよく「落語は人間の業の肯定」と言っていましたが、まさに落語は人間の弱い・ずるい・せこいところを認めてくれて、そこが人の愛すべきところじゃないの? というのが噺の中にある。ある意味ユートピアのような、ほっとする世界が落語にあると感じている若い人がいるのではないでしょうか。

※YouTube「立川志の春Tatekawa Shinoharuチャンネル」 https://youtu.be/2lPVP2KTsV4

NWF:志の春さんの新作落語“誰も傷つけない笑い”『絶校長』が好きです。

志の春:あの噺の中で私は何の答えも出していませんが、私の中では「誰も傷つけない笑いは無いんじゃないか?」と思いながら作ったものです。今はいろんな物事がオンラインに変わってきたこともありますが、ここ1年ほどで笑いを取り巻く世界や社会の状況がずいぶん変わってきました。古典落語といえども、現代のお客さんの前でやるからにはダイバーシティに配慮することになります。たとえば、渡辺直美さんの問題(編註:東京オリンピック・パラリンピック2020の開閉会式で、お笑い芸人渡辺直美さんの容姿をブタに喩えるような演出が提案されていた問題)に象徴されるような、見た目で笑うというのが古典落語の中にはめちゃくちゃあるんです。ルッキズムの塊のようなものですね。

もともと古典落語は江戸や大阪の庶民、基本的には男性のお客さんに向けて、男性の落語家がやるローカルな男の笑いの世界から出たものです。落語会や寄席というのは、ある意味悪所みたいなもので、普段の社会では憚られるようなことを毒のある笑いにしてやってきたわけです。それをどのように自分のお客さんに届けるのか? それぞれの噺家が判断して決めていく部分であり、これからの落語家は課題として直面していくものだと思います。

NWF:ダイバーシティを慮りすぎると野暮になると思います。志の春さんの中では、どこまで攻めていくのか線引きがあるのですか?

志の春:生でやるときは、ある程度やりたいことをやります。たとえば、下ネタだけの落語をやるときは『下ネタ限定・シモハルの会』と謳ってしまえば良いと思うんです。私は古典落語の持っている毒のある笑いの部分も残していかないといけないと思っていますが、オンラインでお客さんの顔が見えない状態で落語をやるときは配慮しています。また、他の国のお客さんの前で英語の落語をやるときはタブーがあるので気を付けながらやります。噺を聴いていてクエスチョンマークが出てきたり、「おや?」と引っかかったりする部分があると噺自体が届かなくなってしまう。

ギリギリのラインで攻めたとしても、お客さんの中で「これに笑っていたらおかしい」という意識が働くと笑いが無くなっていきます。そうすると、必然的にその部分は削られていく。自分の哲学だといってその部分を残しても、お客さんの心が離れて損をするだけです。噺が届かないことが一番惜しいので、自分の美学と噺の普遍的な部分を届けるバランスをとりながらやっています。

NWF:今の日本は美意識や倫理観が揺らいでいるので、配慮のベースラインをどこに置くかについては教育者も悩む部分だと思います。

岩田:今までは学校の先生が教室で子どもたちに学びを届けるという、どちらかというと閉じた空間での学びが中心でした。でも最近は、SNSやメディアに取り上げられやすいこともあってか、教育現場での倫理観が問い直され始めています。一方で、教育者が子どもたちや保護者、地域やメディアの声に対して過度に配慮しすぎる、もしくは配慮せざるを得ないきらいもある。私たちは学校から飛び出て、民間事業者という立場で自由に活動しているので、「エイスクールは、これこれを大事にしています。こういう学びのスタイルです。興味がある方や相性のよさそうな方はぜひ一緒にやりましょう」と割り切って振る舞えますが、公教育に関わる先生はすごく難しいところにいると思います。

これからの時代を生きていくためには、「プログラミングや英語を身につけなければいけない」「これからの学びは変わらないといけない」と言われています。僕はその潮流を見ていて感じることがあるのですが、たとえばパソコンで言う、土台になるOSと様々なアプリを入れていくソフトウェアの部分があるとすると、今のトレンドは新しい教育アプリを追加しているだけのように感じるんです。本来、探究する学びとはやりたいことは何かと自分自身にじっくりと向き合って突き詰めていくものなのに、今は「探究しないといけないから、探究させるにはどうしたら良いのか?」と見当違いの問いを立てているような感じです。土台となるOSを探究に変えていかないといけないのに、ソフトウェアとして探究的な学びを入れようとするから、学校の先生は今までの教育も大事にしないといけないし、新しいソフトウェアもどんどん出てくるから教えないといけないことが増える。パンクに近づいてきているように感じます。

NWF:OSの根幹にあるものが、経済成長や何らかの価値を作り出すためという価値観をベースにしているからモヤモヤするのかもしれないです。

岩田:創造性というものが、「経済価値を生むための創造性」というように、経済成長の文脈に限って使われるようなものですね。探究や創造というキーワードがカギカッコ付きで語られているように思います。探究や創造に対する本質的な理解にばらつきがある様子を見ると、今はまだまだ過渡期なんだなと思います。

NWF:経済成長の文脈の対局にあるのが、落語なのでしょうか?

志の春:落語は伝統芸能ではありますが、新しいものに対応しなければいけない部分はあります。基本的に現在進行形の大衆芸能でずっとやってきたので、その時代のお客さんからは逃げられない。伝統だから・古典だからこういうものだ、というものでも無いんです。たとえば、徒弟制度は少し先輩だったら絶対に正しいということでずっとやってきたわけですが、これから新しく入ってくる若手のほうが知っていること・感じられることはたくさんあると思います。私は上下関係というのは師弟間ではあっても良いと思いますが、師弟関係に無い人から師匠と呼ばれるのは個人的にはあまり良くないなと思うんです。

岩田:エイスクールでは、講師(ファシリテーター)のことを「◯◯先生」ではなく、ニックネームで呼んでもらっています。子どもたちも、大学生も、大人もみんなニックネーム。長く生きているぶん、多くのことを知っていたり、実践経験があったりはしますが、だからといって上下関係であるべきかというとそうとも限らない。経験に乏しいからこそ発見できることもあるし、子どもたちの興味関心や学校で流行っていることなどは彼ら・彼女らの方がよく知っているわけです。見方を変えるとどっちが上にも下にもなり得るので、子どもたちとの関係性はフラットにしています。関係が上下になると、お互いに緊張感が生まれて、出せるものも出せなくなってくる。子どもたちの可能性を引き出す学び場において、上下関係が持つメリットよりもデメリットの方が大きくなっているということに注目する人たちも増えてきています。

SNS時代を生きる柔軟さを持とう

NWF:ネットやSNSが出てきて、youtuberやアイドルなど個人が急に有名になって生業として立っていくことが増えています。自ずと世知辛い場所・叩かれる場所に一人で出ていかなければいけなくなる。徒弟制度とは種類の違う叩かれ方をする時代にいると、徒弟制度は育ててくれる人がいる優しさがある制度だと感じます。

志の春:私の修行時代にSNSが無くてよかったと思います。アーカイブされて残るということを意識せずに、スベり続けられた。前座では、お客さんに向かってスベったとしても、カチッと忠実にやっていれば師匠は良しとすることがあります。でもSNSがあると、前座のうちからお客さんの前でウケようという気持ちが大きくなっていく。そうなると、基礎の部分を磨けないんです。直球ばかり投げていられなくて、変化球で勝負して結果を出そうとしてしまう。前座の間は、その時に聴いてくれたお客さんには申し訳ないけれど、師匠と1対1の勝負なんです。今の若手には、「すぐに結果を出そうと思わなくていいよ」と言いたいです。愚直にやったほうが後々絶対に良かったと思えるからと伝えています。

NWF:これからの子どもたちは早く世の中に出てしまう。その中で、徒弟制度のように育つ環境がもらえればラッキーなのかもしれません。岩田さんは、早くプロフェッショナルになっていく子どもたちをどう見ていますか?

岩田:今の子どもたちは生まれた時から当たり前のようにウェブと繋がっているので、そこまで気負っていない感じがします。大炎上すると心に傷を負ってしまうので最低限のリテラシーは大事ですが、自分の発信が外からどう見られているのか、感覚的に理解していて、うまく発信をしていることのほうが多いと思います。最近若くして活躍する人が増えていますが、ウェブ・SNSをうまく使いこなすことで結果を出せているというケースは多いでしょう。

NWF:私たちが子どもたちから学ぶ部分は多そうですね。疑心暗鬼になって怖々と発信するよりも、チャレンジして発信して、失敗したら対応するスタンスは子どもたちのほうが柔軟にできそうです。

岩田:難しいのは、近い世代や同世代とのコミュニケーションは良いのですが、世の中に出ていくと全く違う世代の人たちがいることです。それこそ企業が採用時に応募者のSNS履歴から判断を下すこともあれば、若者ならではのオンラインコミュニケーションに否定的なイメージを持つ人もいるわけです。そういう世代とぶつかる時がくるというのは、世代間にいる私たち世代が上手く伝えていく必要があると思っています。

鉄壁のやらない理由を超えて、本質を紡いでいく

NWF:視聴者から「連綿と繋いできた歴史を尊重しながら新しさを追求する上で大事なこと、忘れてはいけないことは何ですか? 教育・落語それぞれの立場からお考えを聞きたいです」と質問が来ています。

志の春:オンラインや英語で落語をやると、同業者の9割から「そんなに伝わらないよ」と言われます。「英語に訳すと語順が変わってオチが先にくるから面白さが半減する」「長屋のイメージが浮かばない人には伝わらない」と言われるのですが、実際にやってみると十分に伝わるんです。オチを先に言わない訳し方をすればいいし、長屋を知らない人には、壁が薄くて隣の声が全て聞こえてくるプライバシーの無い状態のシェアハウスのようなものだと、現代の言葉で説明すれば今の人でも長屋が想像できる。長屋そのものの絵が浮かばなくても、長屋のような環境で人間が暮らしていて、近所付き合いをしているということが伝われば良いわけです。落語の中には普遍的に面白いものがたくさんあるので、自分たちで「そんなものは伝わるわけがない」とブレーキをかけて諦めてしまうのは、非常にもったいないことだと思います。

オンラインの落語についても最初は無理だと思っていましたが、実際にオンラインでやっている今になって考えてみると「目の前にいるお客さん相手じゃないと一体感が生まれない」というのは、やらないための鉄壁の言い訳だったと気がつきます。鉄壁の理由だったけれど、実際にやってみたらそれは消えていった。結局、鉄壁な理由の後ろにあったものを見つめてみると、怖かったというだけなんです。これまでやったことがない、伝わらないかもしれないことが怖かった。でもね、怖いというのは正直で良いと思うんです。人間は弱いから怖い。怖いけれど、ちょっと興味があるからやってみる。一度やってみたら怖さがなくなるんです。

今回の経験をしたことで、鉄壁な理由が自分の中で生まれた時は、本当のやらない理由を隠そうとしているのではないかと考えるきっかけになりました。「変わらないために変わり続ける」という昔の名人が残した言葉がありますが、オンラインや英語で落語をすることは確かに変わっている部分ですが、落語というものの本質的な面白さを伝え続ける点においては変わらないためにやっていることです。より広く落語を伝えるためにオンラインや英語でやったことをフィードバックすれば、自分の古典落語にも生きてきます。

NWF:鉄壁の理由を剥がし続けるのは、落語のタブーに挑んでいくことになる気がします。

志の春:そうですね。でも、落語は人間の弱さを描いた芸だということに変わりはないと思います。成功者の話ではないですから、弱さに共感する庶民の側から出た芸という点はこれからも変わらないんじゃないかな。その価値や魅力はずっと存在し続けると思います。

岩田:教育の本質は、人の成長変化をサポートしながら、その人の生まれ持つ能力を最大限に引き出すところにあります。でも今は、これからの時代はプログラミングだとか、オンライン学習が進むから英語が大切だとか、形ばかりの教育改革に振り回されがちです。政治や経済に利用されるというのはこれまでも教育が辿ってきた道ですが、その度に潮流に抗い本質を見つめようとする人々がいたのも事実です。

一人ひとりの人間が能力の限りを尽くして、幸せに生きる。その総体としての社会が、進歩と平和に満ちた世界となる。そんな理想像を、教育者だけでなく子ども達の周りにいる全ての大人が描き続けることが、今後の革新を支える根っこになるのではと思います。

Public Domain不詳. 風俗画報目次総覧『風俗画報』明治40.10.10号Naniwabusi-yose.jpg

これからを面白く生きるために「子どもに戻る」「2つの視点を持つ」

NWF:今回のイベントは、多角的な視点で物事を見るという大テーマがあります。多角的な視点が、これからの時代を面白く味わい尽くす方法になりそうですが、お二人から多角的な視点の持ち方について意見をいただけますか。

岩田:難しい問いですね。過度に意識しすぎても見ることができないので、意識しすぎずに自分の心の動きや五感に敏感になるのが大事だと思います。大人になると、仕事に子育てにと、毎日が観察・分析・意思決定の連続です。慌ただしい日常をいったん脇に置いて、自分の心はどんなときに動くのか、何に対して喜びを感じるのか、感情に素直に向き合ってみる。童心に帰るという感じかもしれません。自分のモードを切り替えてみると、意外と新しい発見があるものです。

志の春:落語という笑いを多くのお客さんの中で続けようとすると、受け取り手がどう受け取るか考えながらやらないといけないのですが、多角的な視点を持ってみんなのためにというところまでは、なかなかいけません。修行の間は徹底的に師匠の考え方をコピーするので師匠が何を考えているのか常に師匠のことを考えるわけですが、自分プラス師匠という2人の視点を持ったら、みんなのための落語が可能になるかもしれない。徹底的に、自分が師匠だったら今何を考えているかということを考え続ける習慣を身につけると、2つの視点が得られます。自分とは違うもう一つの視点があるというのは、それ以上のたくさんの人たちへの想像力に繋がると思うんです。徹底的に、好きな人や友だちはどう考えるのかを想像してみると、たくさんの人のことも想像しやすくなるのではないでしょうか。