ARTICLES

オフグリッドした未来社会を仮定して、これからの叡智を探るシリーズ。医療の分野でもバイオテクノロジーやITを使った新しい医療技術の発展や制度の改革、健康観や死生観など、医療をとりまく既存のグリッドが揺らぎ始めています。現代の医療の問題はなにか、そして今後の未来社会では「医療」がどのように変化していくのでしょうか。近年その重要性が指摘され始めた「社会疫学」がご専門の千葉大学予防医学センター教授、近藤克則先生にお話を伺いました。

<プロフィール>

近藤克則

千葉大学 予防医学センター 社会予防医学研究部門 社会予防医学分野 教授

千葉大学 大学院 医学研究院 中核研究部門 環境健康科学講座 公衆衛生学 教授

国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学センター 老年学評価研究部長(併任)

日本福祉大学 健康社会研究センター長・客員教授(併任)

1983年千葉大学医学部卒業.東京大学医学部付属病院リハビリテーション部医員,船橋二和(ふたわ)病院リハビリテーション科科長などを経て,1997年日本福祉大学助教授.University of Kent at Canterbury(イギリス)客員研究員(2000-2001),日本福祉大学教授を経て,2014年から千葉大学 予防医学センター 教授.2016年から国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 老年学評価研究部長(併任)「健康格差社会―何が心と健康を蝕むのか」(医学書院,2005)で社会政策学会賞(奨励賞)受賞

リスクをマネジメントする医療

会計学もそうだし、リスクマネジメントでもそうだと聞いたことがあるんですが、もともと経営問題や事故・リスクに対しては事後対応が当たり前だった。しかし、事後対応でできることには限度があることに気づく。そこで、一定の確率で悪いことが起きることを織り込んでリスクを減らそう、となる。そこから、未来志向というか、戦略的にゴールを設定し、マネジメントしてリスクを減らそうという事前対策、予防の方向に発展していくわけです。

医学も同じで、最初は病気が起きてから治そうとすること一辺倒だったわけですが、病気になってからできることはたかが知れています。だったら、なぜ病気が起きるかを調べて、できるだけ予防した方がいい、という話になってきた。

今みたいな科学に裏付けられた医学になったのは、そんなに大昔の話じゃないんです。せいぜいこの150年くらいかな。それまでは瀉血(血を抜くこと)をして、悪い血を出してしまえばいい、みたいなことをやっていた。ヒルに血を吸わせたりしていた時代もあった。昔の外科医って床屋だったんですよ。床屋の前にある赤・青・白の円筒の看板は、動脈、静脈、包帯のシンボルといわれていますよね。

1950年当時は、高血圧を治療すると病気が減るってことがまだ分かってなかった。血圧を下げる薬もなかったから。1950年代の医学書には、「症状のない高血圧患者には血圧値を知らせないほうが幸せであろう」などと書かれていた。でも、脳卒中で倒れる人に高血圧が多いから、高血圧が悪いんじゃない?という仮説はあった。でもまだ倒れていない高齢者にも高血圧の人は一杯いた。そこで本格的な縦断追跡研究で、「血圧高い人と低い人、どっちが先に倒れるか」を調べる疫学研究がされた。疫学とは、疫病(流行病)の科学で、どんな人や集団に病気が多いか、その原因は何かなどを探って、対策に応用する科学です。

有名な「フラミンガム・スタディ」が1948年にスタートしているんです。そこからずっと追跡して、血圧が高い人の方がやはり先に倒れると20年ぐらいしてようやく確認できた。じゃあ、血圧を下げれば防げるのか、実は遺伝子で決まっているかもしれない、だったら変わらないかもしれないじゃないか。そんな論争を経て、薬を使って血圧を下げると脳卒中や心筋梗塞を減らせる、っていう科学的な知見が確立したのは、実は1990年前後なんです。この間に、40~50年かかっているんですね。

blood-pressure-2310824_960_720.jpg

だから、私が医者になった頃には、ちゃんとしたエビデンスも無しに「おそらく効くよ」って信じて治療してたんですよね。端から見ると医学ってすごく手堅い科学に見えるけど、実は臨床医学は結構、仮説に基づくものも多いんです。EBM(Evidence Based Medicine)って聞いたことありますか? その重要性が強調されているということは、裏を返せば、今まであまりエビデンス(科学的根拠)に基づいていなかったってことなんです。治療方法の半分以上はエビデンスが無いといわれています。

なので、医学も50年単位で見ると、まだまだ検証すべきこと、改善の余地がいっぱいある。

最初にお話したように、医学以外のいろいろな分野でも事後的対応から事前的、予防的な戦略へと発展しているのと同じように、おそらく医学もそちらへ向かう。今までは治療に精一杯だったけれども、治療より予防の方をきっちりやろうという方向に向かうだろう。そう私は考えて、重心を予防医学に移して来ました。というと、ちょっとかっこつけすぎですが、後付けでそういう説明はできるかな。

日本疫学会という学会があるのですが、その中に、専門分野として「健康の社会的決定要因」やそこから生み出される健康格差(異なる社会集団や地域間の健康水準の格差)を研究する社会疫学という分野が新しくできました。疫学の中で、大事なテーマの1つだと認知されたということです。

政策分野でも、厚労省が「健康格差の縮小」を目指すと言っています。つまり、政策目標になっているわけで、「健康の社会的決定要因」や「健康格差」は、まだみんなが常識として知っている段階ではないけれど、分かっている人は分かっているという段階までは来ているんでしょうね。

半分の人が百歳以上まで生きる時代に備えて

予防効果を検証するのは、実は難しい。うまく行ったときには、何も起きないからです。

予防効果を証明するのは結構やっかいで、一人を追いかけていっても分からないんです。通信販売などで小さく「※個人の意見です」って書いてある。「長生きの秘訣はタバコだ」っていうおじいちゃんがいたりする。あるいは「私には雨を降らせる能力がある」って言い張る雨乞いの人がいたとすると、それを否定するのはなかなか難しい。雨が降らないのは「祈りが足りないからだ」と言われ、雨が降るまで祈り続けて「ほら降っただろ」って言われちゃうと雨乞い能力を否定するのは難しいんですよ。怪しげなものを排除しないと、予防効果を科学的に証明できない。

だからある方法をやってる人とやってない人、それぞれ数百~数千人を追いかけていって、病気の発症率に差があることを確認することが必要なんです。予防法を科学的批判に耐えられるまで確立するっていうのは、実はとても時間と手間がかかるんです。

最近の話題で言うと、認知症を治そうとする期待の新薬が次々と失敗したんです。それで、製薬会社の株価がドーンと下がりました。

その一方で、高齢者の認知症発症割合を10~20年前と比較すると2割くらい減っている、という報告がいろんな国から相次いでいる。認知症は加齢とともに避けがたいと思われていたんですが、やりようによっては発症確率を減らせる、予防できることが実証されてきた。では、「何で減ったの?」というと、今はみんなであれこれ仮説を出して、少しずつ検証している段階なんですね。

それを本当にみんなが「間違いない」って確信できるまで裏付けるには、違う場所、違う集団で研究を繰り返して、数十年かかる。予防医学って、そんな性質のものなんですね。

women-2300105_960_720.jpg

『LIFE SHIFT』っていう話題の本がありますよね。過去160年間のデータから予想すると、今の若い人は10人のうち5人が104歳くらいまで生きるってことが、ほぼ確実と考えられる。遺伝子的に言っても、人間は120歳ぐらいまでは生きられるという説が有力です。

だから60歳で定年しようものなら、それから40年間やること考えないといけない。今は後期高齢者と呼ばれる75歳になった人が、「この若造!」って言われる時代がほぼ確実にやってくる。そのことが、私が予防医学を重視しなくちゃいけないと考えるもうひとつの背景なんですね。

直感的に分かると思うんですけど、歳を取ると病気をしてから治すのが至難の業になってくる。要介護状態になってからの延命期間が長くなることが良いことかどうか、意見が割れたりします。だから、元気な期間を延ばず予防の方が良い。今後、ビッグデータなどの研究基盤が整うにつれて、ますます予防の方にシフトすべき、という声が大きくなってくるんじゃないかな、というのが、私の期待を込めた考えです。

3倍ボケやすいまちがある

この150年ほどの医学の歴史を振り返ってみると、結核菌が1882年,コレラ菌が1883年に発見され、栄養失調・ビタミン不足だとかが病気の原因であることが発見された。その分野の研究が進んで、衛生管理が進み、抗生物質が発見され、栄養が確保されるようになると乳幼児死亡など早期死亡をかなり減らすことができたんですね。多くの人が長生きするようになって、次に課題になったのが生活習慣病で、生活習慣を変えようということになった。

最近、その行き詰まり見えてきていて、「こういう食事を摂った方がいいですよ」「運動した方がいいですよ」と健康教育しても、それを1年以上ちゃんと続けている人はあまり多くない。一般集団の半分の人には健康教育を受けてもらい、残り半分の人にはパンフレット渡すだけなどとして、両方の人たちを追跡して、その後の健康状態に差が出るか検証する、という研究やられたんです。世界中で55編の報告があって、合計の対象者数は16万人です。その結果、どちらでも大差が無いという結論が出てしまったんですよ。

それで、「生活習慣を変えましょう」と健康教育するっていう戦略だけは、どうもうまく行きそうもないことが分かった。長い間、学校で「健康教育が大事」って教えられてきたので、その効果を信じている保健・医療関係者は多いわけですけどね。

diet-695723_960_720.jpg

では、どうしたらいいのか。気づかれたのが、「人間は環境の影響を受ける」ことです。人間は意識しないうちに地域や社会環境のいろいろな影響を受けて行動を選択している。たとえば、同じ能力を持った個人でも、ブラック企業にいるのとホワイト企業にいるのでパフォーマンスが違いますよね。

バイオメディカル(生物・医学的)な研究は、ネズミや試験管の中で実験しながら法則を証明してきたのですが、ネズミだって、きっとみんな同じではない。気の合う友達がいたり、つがいでも円満なのと夫婦げんかしたりしてるのがいたりすると思うんです。でも、そういうのはネズミに聞いても教えてくれないので、心理社会的な側面は、研究が遅れていたんですよね。でも、人間を対象に研究してみると社会的な関係などの要因の影響が確かにあることがこの間に次々と報告されてきているんです。

そういうものを「健康を決定する社会的要因」と呼んで、WHO (https://ja.wikipedia.org/wiki/世界保健機関)が今後はこれを重視するぞって総会決議まであげたのが、2009年のことです。

高齢者に買い物や食事の準備、電車やバスで外出することなど5項目について「できますか?」と聞いて市区町村間で比べてみました。もっとも健康なまちだとできない人が8%。一番悪いところだと23.2%の人ができないと答えた。同じ日本の中でも市区町村間で約3倍も違うんです。

これらができないと答える人は、その後、認知症や寝たきりになりやすいことが分かっているので、意訳すると「3倍ボケやすいまちがある」ってことなんですよ。しかも、総じて都市に暮らしてる人の方が健康で、田舎の方が不健康という傾向があった。これほど地域差があることは、今まであまり気づかれてなかったんです。

臨床医学では、ハイリスクな因子を持つ「人」はどういう人か、という研究がやられてきた。でも、実は健康な「まち」とそうでない所があることが分かった。どういう環境、まち、社会を作るのかによって、そこに暮らす人たちの健康水準がかなり違っている。だから、さきほど言った薬がなくても認知症が2割減ったという海外の報告も、社会環境とか生活環境の変化で説明できるかもしれない。

今まではそうした社会的な環境要因に着目した研究というのはほとんど行われてこなかった。だから、この社会疫学という分野は、これから50年間でいろんなことが次々と分かってくる。予防に寄与できる巨大な未採掘の鉱脈なのではないか。そんなことを考えて研究をしています。

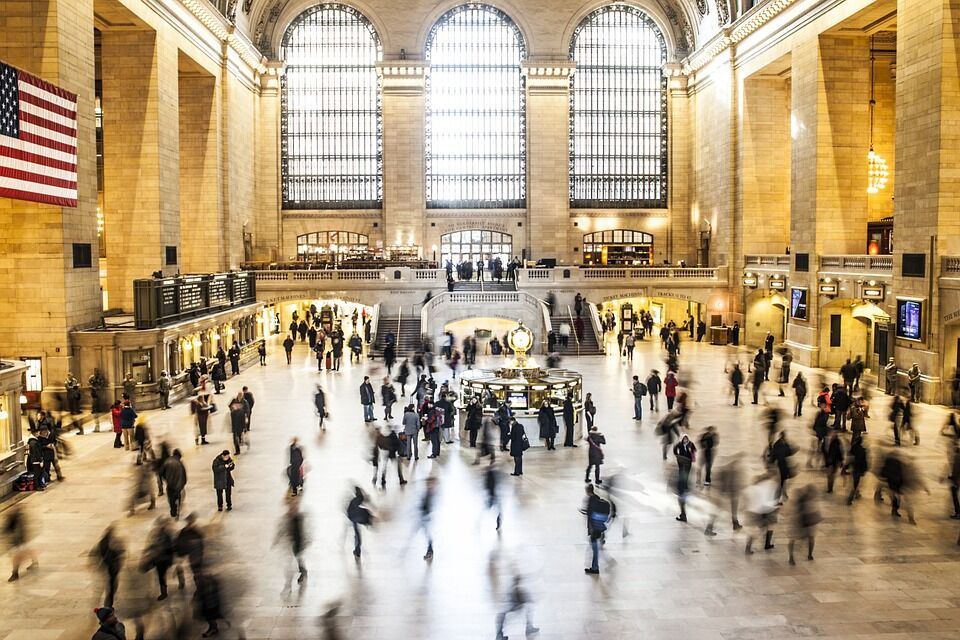

grand-central-station-690180_960_720.jpg

暮らしているだけで健康になるコミュニティを

竹中工務店が「そこで働くだけで社員が健康になるビルを作りたい」と言って、千葉大学 予防医学センターに寄付講座を作ってくれて、研究を始めました。まずは、どういう建物が健康に良いのかを明らかにしていくところから、いずれは建物の周りのまちも含めて、健康に良いコミュニティを作りたい。社会実験などもしながら裏付けて行こうと夢を広げています。

たとえば、「運動しましょう」と言ってもなかなか運動しないのですが、公園のそばに暮らしてる人では運動頻度が2割多いことがわかりました。紹介した都会の方が認知症リスクが低いひとつの要因として、都会に暮らしている人の方が一日あたりの歩行量が多いことがあるんです。大手町の駅なんか、同じ駅名なのに乗換えに10分かかったりするでしょ(笑)。歩かされるから健康に良いまちなんです、東京は。

先日NHKが報じてくれたんですけど、糖尿病の人が少ないまちを調べてみたら、傾斜のあるところに暮らしている人には中等度以上の糖尿病の人が少ないという結果が出た。しかも、わずか1.5度という本人がほとんど気づかないような傾斜のあるところです。

もう少し裏付け研究をする必要がありますが、理屈は立っています。傾斜がある所を歩くと筋肉を使うので、筋肉量が増える。すると基礎代謝量が増える。さらに坂道だと平らな道に比べ同じ10分でもカロリー消費量が多い。これらで血糖が下がる。

今はバリアフリー重視で水平に作っているけれど、みんなが気づかないくらいの緩いスロープをつけておくと糖尿病が減るかもしれない。竹中工務店の人に、気づかないくらいの起伏のあるビルっていうアイデアはどうですかって提案したら、「ビー玉が転がるようだと欠陥建築だと言われちゃうから無理です!」って(笑)。

europe-2230829_960_720.jpg

うつになる人が多い地域や集団もあるんです。実は都会の方が少ない傾向があるんです。うつには、結構、学歴が影響していて、高学歴の人はうつになりにくい。高学歴の人にだって悩みはありますが、いろんな問題解決方法や生き方のモデルを見てたりするので、これがダメなときにはこっちがあるとか、いろんな戦略で対処ができる。支えてくれる人も多い。たとえば、中卒の人って同窓会が小学校、中学校しかないわけですよ。高校、大学、大学院と進むとそれぞれ異なる人のネットワークが加わっていく。支えてくれる人が多い人は、うつになりにくく、回復しやすいことが分かっています。おそらく大学進学率が高い社会になるとうつも減り、より健康な人が多い社会になっていくと思います。

先ほどのビルや坂道が環境のハード面だとすると、これはソフト面の影響ですよね。こういう人間関係のような、ソフトな環境が結構、健康に影響していることが分かってきています。

日本では塩分摂取量の7~8割が加工食品由来なので、テーブルで塩をかけないようにしても、すでに加工食品に練り込まれた塩を摂取しているわけです。パンにもかなり塩が入っているので、イギリスでは製パン業界がパンに入れる塩の量を数年かけて何万トンか減らした。そうしたら、国民一人あたりの食塩摂取量も減った。日本でも、調べてみたら食品加工業ががんばって、3年間で3.5万トン塩の使用量を減らしている。それとほぼ同じ割合で国民一人あたりの塩分摂取量が日本でも減っているんです。個人の努力じゃなくて、売られている加工食品の塩分含有量という環境を変えることで、塩分摂取量だって減らせるんです。

居酒屋に入ると付き出しが出てきますよね。足立区では、付け出しに野菜を出すようにお店にお願いしたんです。野菜を先に食べると血糖の上昇が抑制されることがわかっています。だから、そういうお店ばかりある地域に暮らしてれば、本人が意識して努力しなくても血糖上昇を抑えられてしまう。

つまり、健康に良い環境がつくれれば、必ずしも一人ひとりが大きな努力をする必要はないわけです。暮らしているだけで、さほど意識しなくても健康になってしまう。これからは、そんなコミュニティや社会づくりを目指す「0次予防」の時代だと思います。

叡智を結集することが必要になる

高齢者1万人あまりを対象とした調査で、インターネットを使っている人と使ってない人でどっちが幸せか比べたら、使っている人だったんです。「もともと幸せな人が使っている」という面もあるでしょう。ヒアリング調査をしてみたら、インターネットを使っている高齢者には、年代の違う異性の知り合いがいる割合が高かった。そんなことも幸せになるひとつの要素にはなりそうですよね。いろいろネットワークを広げたり、新しく刺激を受けたりということも幸せには大事かもしれない。

そんなことを考えていくと、従来の医学がカバーしていることは生物学的な一部の側面であって、それ以外の心理とか社会とかの面が幸福や健康、well-beingに影響しそうだと気づく。今までの医学が対象としてこなかった要因や環境まで対象に、幸福や健康をもたらすものを解き明かさないと、健康なコミュニティや社会は設計できないと思っています。

一方で、社会的・環境的要因の影響を明らかにするのは簡単ではありません。従来の健康に良いたべものとか、「お茶は健康に良い」などの仮説だったら、お茶を飲む人100人と飲まない人100人位を追跡して比べれば研究できたんです。でも健康に良い社会環境要因の研究となると、健康に良さそうなビルとかまちとそうでないところで比べないと行けない。そこで働く人・暮らす人を、おそらく何万人を何年も追跡しないと答えが出ない。働いているビルや暮らしているまち以外の影響もあるからです。たとえば通勤経路にどれくらい階段があるか、ビルやまちの外でどんな過ごし方をしているのか、そういう情報まで全部集めて、それを差し引いても、ビルやまちの効果が残るかどうか、みたいな分析をしなきゃいけないからです。

そうすると、従来の医学研究から見ると相当枠をはみ出すことをする必要があります。

star-209371_960_720.jpg

例えば、竹中工務店にビルを、不動産開発会社にまちを作ってもらう。そこで生活する人たちにデータ提供に同意していただいて、携帯のGPS機能でどこをどれくらい歩いたか、活動量計で消費カロリーはどうか、何を食べたか。そういう情報も集めないといけない。そうすると膨大な、いわゆるビッグデータになって、AI(人工知能)も使って解析していくことになる。となるとそれができるICT系の企業も関わることになる。一方で、人々のつながり、コミュニティも大事なので、それを豊かにしようとなるとNPOやボランティアの協力も必要です。それらによる効果評価をするには、行政から健診や死亡データを提供してもらって、研究者は知恵を出し評価する。このようなマルチセクターが組んで初めてできる研究なんです。「コレクティブインパクト」っていう言葉がありますが、マルチセクターのそれぞれの強みを持ち寄った取り組みが、これからの研究には必要になると考えています。

逆に言うと、今まではそんな評価や研究ができなかったので、影響があるのに分からなかった。数百人を調べれば分かること、あるいは、医者ががんばれば集められる範囲のデータで分かることしか分かってなかった。最近は、個人でやる研究でなく数十人が関わる研究プロジェクトが増えていて、1万人くらいの調査で分かるようなものは解明されるようになってきました。けれど、これからはさらに規模が大きくなって数十万人規模のデータが使われる時代になっていくと思います。

従来の医学が着目していたものだけが健康の決定要因じゃない。いろんな人が薄々気づいていること、そんなことの中に真実があるかもしれないので、いろいろ検証していく。領域横断で叡智を結集する姿勢がきっと大事になるでしょうね。

夫婦関係がうつを防ぐ?

調査研究では、データを取る前段として、まず仮説を立てます。研究者が飲み屋なんかも含めて、ああでもない、こうでもない、とやるわけです。

私たちの研究プロジェクトは、学際性が高くて、医学、疫学、公衆衛生学だけでなく、家族社会学の人もいれば、経済学の人、社会政策をやっている人もいる。他にも、栄養士、作業療法士、薬剤師、いろんなバックグラウンドの人がいて、「うちの業界ではこれが常識なんです」などと、他の専門領域の研究者には思いもよらない意見を出してくる。

たとえば、夫婦関係満足感尺度。知ってますか? そういう尺度を家族社会学ではよく使うんだそうです。「ヘーッ」「でも大事そう」というので分析してみました。すると見事にうつを説明できる。夫婦関係の満足感が高い人ではうつが3%で、低い人では3割。10倍違うんです。うつのために夫婦関係が悪くなったケースもあるでしょうから、区別するためには、追跡させていただいて、どちらが先か調べないといけない。しかし、できなかったんです。私たちの調査研究は、市町村と組んでやっている調査なので調査回収率が7割と高いのですが、夫婦関係満足感尺度を入れたら、ある市議会で「なんで市役所が夫婦関係満足度を調べるのか」って問題になっちゃって。それで、二度と聞けなくなってしまいました。

elderly-2415711_960_720.jpg

私たちは介護保険のデータを使っているので、調査対象は高齢者です。でも関心はすべて年齢層にあるんです。出生時からのライフコースが重要だ、子どもの頃が大事だということが分かってきているからです。でも、たとえば、小学生って滅多に入院したり、まして死んだりしないですよね。そうすると、どっちのグループに入院や死ぬ人が多いかっていう研究をするには何十年も追跡しないといけない。

だから逆に、高齢者の方に、15歳のときの生活ぶりや受けた教育、親との死別や虐待などの逆境体験にあったことがあるかどうかお尋ねして、高齢期の健康との関連を分析しています。すると子ども時代に、困難な環境に置かれていた人達の方が、約50年後の高齢期に3割もうつになりやすく、要介護リスクも1割以上高いことが分かってきました。高齢期の特性の影響を統計手法で差し引いても、です。つまり子どもたちの環境を良くすることが、高齢期の認知症予防や健康政策になるんです。そのことを多くの人が納得して、予算が確保され、より有効な政策を確率するにはもっと研究が必要ですが、これまた簡単ではありません。

これは半分期待ですが、あと10年もすれば個人情報を保護しながら、同じ人を追跡できるテクノロジーや仕組みができる時代になると思います。例えば、GISを使うと、いつ誰がどこにいたか分かるのですが、それをランダムに向きと距離を変えて、個人までは特定できないようにする技術で特許を取った先生がいます。そういう技術を組み合わせて、個人情報ではないが、研究の目的は果たせるようなデータが作れる方法ができてくれないかなあ、と期待しています。そういう時代になれば、認知症予防のために子どもの環境を良くしようなど、今ではとても受け入れてもらえないようなことを検証できる。多くの人に納得してもらって、人生の早い段階の社会環境を良くする政策が広がって欲しいと願っています。

健康格差は広がっていくか

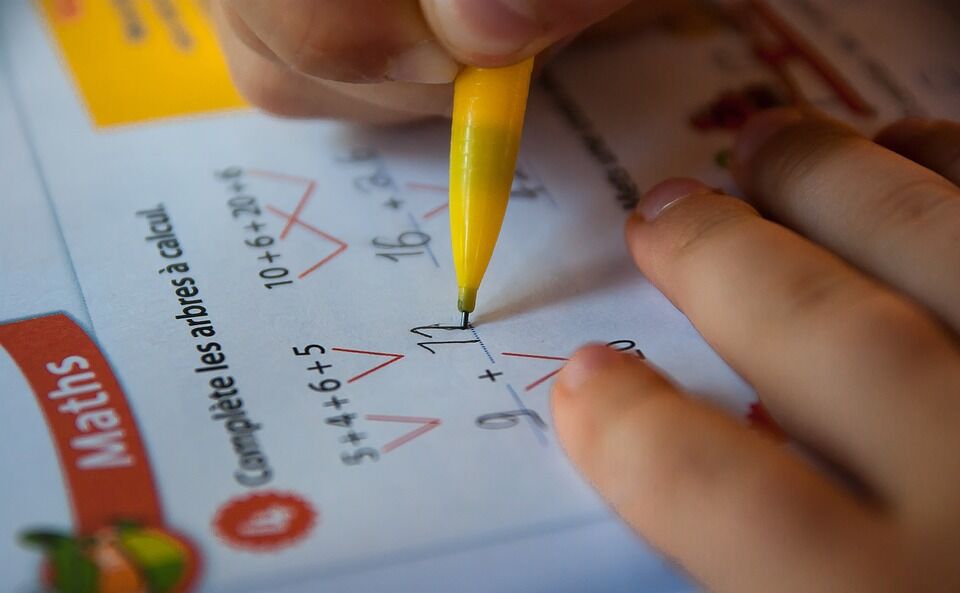

ピケティが歴史研究で、放っておくと格差が拡大してしまうことを明らかにして話題になりました。またOECD が経済成長にとって経済格差が大きすぎるのはよくないという報告を出しました。

一部の富裕層の人しか教育を受けられなくなって国の競争力が落ちるからです。北欧などでは、貧しい家庭に生まれた子でも、有能な子は高等教育を無料で受けられる。そして、その子たちの中からイノベーションを起こす人もでてくる。全員参加でイノベーションを起こす社会です。一方、格差が大きくなって、日本みたいに一人の子を育てるのに2000万円かかる社会になると、お金持ちの家庭に生まれた恵まれた子だけが高等教育を受けて能力開発をします。一方で、貧しい家庭の子たちは、潜在的な能力があっても能力開発がされない。そうすると、イノベーションは、一部のエリートのみに頼ることになる。いわば総力戦の国と、一部の人だけが戦う国、どちらに勝ち目があるか。結果は見えているわけです。それがOECDの報告のポイントですよね。教育は国の経済成長のためにも保証されるべきです。なおかつ、これはノーベル賞を取ったヘックマンが言っていることですが、高等教育では遅い。就学前教育がもっとも投資効率がいい。

イギリス、アメリカは、そういうことを30年以上追跡する実証研究をちゃんとやった上で政策として進めているのです。日本ではエビデンスに基づかないと言うか、欧米諸国がそうしているからとか、他の国のエビデンスに頼って雰囲気でやっている印象を受けます。

mathematics-2640219_960_720.jpg

放っておけば、社会の健康格差も広がっていくでしょうね。

健康格差の事実を知ると、いのちの格差まで広がるのは酷すぎる、止めるべきだ、という言う人が多いんです。「自己責任だ」「負けたやつが悪い」一辺倒で、経済格差や健康格差がどんどん広がっていく社会に、日本にはなって欲しくない。国も健康格差の縮小を目指す、と政策目標を掲げるようになりましたから、良い方向に向かうと期待しています。

さっき紹介したような「地域によってボケやすさに3倍差がある」なんてことまだあまり知られていない。みんながそれを知れば、ボケやすいまちはイヤだと、騒ぎになって真剣に考え対応せざるをえなくなるのではないか。と考えて、健康格差の「見える化」を進めています。「見える化」は目的でなく、健康格差の縮小への合意を作るための手段です。

なんだかんだで、人が心地よいことが健康にいいわけです。たとえば、外が32度の日には、冷房が効いている室内の方が快適でしょう。ストレスにさらされるブラック企業で仕事をするよりは、快適なホワイト企業で仕事をした方が職業性ストレスもメンタルをやられる人も少ない。そうすれば血圧だって下がる。いろんな面でいいわけです。

あと、笑いが健康にいいということが少しずつ分かってきていますが、やっぱりみんな楽しいことを求めているわけです。人間には心地よいことを追求するところがあって、それが実は健康にいいというところが、結構あるんじゃないかな。だから、そのことを裏付けたり、どうしたら人は心地よくなるのかを研究したり、ということが大事になる。

研究には、観察研究と実験のように介入して裏付ける研究があるんですね。本当にそれが原因か、それを取り除けるのか、取り除けば期待したような結果がえられるのか、これらを観察研究だけでは、完全に立証できない。介入して変えられるのか、条件を変えれば改善するのかを見ないといけない。しかも一回だけだと偶然かもしれないので、何回も異なる環境でもやって、再現性を確認するところまでやらないといけない。

今までは数百人、数千人を対象に研究すれば答えが出ることがやられてきたんですね。それを10回やって数万人です。でも、社会的・環境的要因を変えるとなるとスケールが大きくなってしまう。たとえば、累進課税を強めて所得の不平等を減らすとより健康な社会になるのかみたいなことは、一億二千万人に協力してもらわないといけない。だから、今までの医学研究に比べて、社会疫学研究は簡単じゃないという面があります。それを突破するためにはさっき紹介したコレクティブインパクトみたいな多セクターの連携がないと無理だろうなと思うわけです。

でも、そんなことを始めると大変なことになるのは目に見えていますし、成功するとは限らない。そこに足を踏み出すかどうか、今、決断を迫られている、と言うとちょっと大げさかな。それを一緒にやろうという人や企業などが集まれば、やってみたいと思っています。

この間、竹中工務店を始め、いくつかの企業に関心を持っていただいたり、日本財団とか笹川平和財団のようなファンディングボディや、NPOなどからも社会事業の評価に疫学的な方法が使えないかとコンタクトがあったりしています。そういうプレイヤーたちが一緒になれば、コレクティブインパクトを生み出せるんじゃないかと考えています。

architecture-22039_960_720.jpg

新しい目で見ると別のものが見えてくる

今まで運動が健康に良いということは分かっていたけど、同じ運動頻度でもひとりでやるか、グループでやるかで効果が違うことが分かってきました。なぜなのか? 仮説を立てて少しずつ裏付けています。1つには心理的な要素があるんじゃないかと思っています。

笑いの頻度が少ない人ほど死亡リスクが高いと出てきた。人間どういう時に笑うかって考えると、一人でいるときによく笑う人ってあまりいないですよね。ということは、同じウォーキングをするのでも、一人だときっと笑わず黙々と歩いています。でもグループで歩いていれば、誰かが冗談言ったり、つまづいたりで笑う機会がある。

他にも、社会参加が少ない人と多い人でうつの発症確率を比べると、社会参加をしている人の方が少ないだけじゃなくて、会長とか世話人とか役割を持って参加している人ではさらに少なくなる。ひとりで歩いている分には役割が無い。グループができて初めて、会長などの役割が発生する。

今まで運動生理学的なものばかり見てきたけど、歩くのが趣味だという人の何割もの人は誰かと一緒に歩いていることが分かってきています。それによる心理、社会的な経路による効果が、今まで運動の効果と言われていたものの中に入っているんじゃないかと思っています。

バイオメディカル(生物医学的)なパラダイムで見ていると、運動生理学的な経路しか見えませんが、バイオ・サイコ・ソーシャル(生物・心理・社会)の目で見ると、別の心理・社会的なものも見えてくるんですね。

従来の医学というグリッドでみていると、治療、生物医学的な個人要因、医学者・医療専門職が担うアプローチが中核です。でも、数十年から百年という長い視点で、オフグリッド化するであろう方向を考えると、治療だけでなく予防へ、生物医学的側面だけでなく心理・社会的な側面も、個人要因だけでなく環境要因にも着目する0次予防へ、成人期だけでなく出生時から数十年にわたるライフコース、医学研究者や医療専門職だけでなく多様な担い手の連携によるコレクティブインパクトへと拡張・展開する時代になる。そんな医学の近未来が見えはじめていると思います。