ARTICLES

Next Wisdom Foundationの今期のテーマは【A piece of PEACE】。そもそも平和とはどういうことなのか? 戦争・紛争、民族等のキーワード以外に、例えば微生物・宇宙工学……津々浦々古今東西多方面から深く問うことで平和の解像度を少しでも上げていきたい。この活動が「平和な世界」への第一歩になると信じて【A piece of PEACE】を探求していきます。

なぜ人は戦争を起こしてしまうのか? 社会心理学の立場から、高知工科大学の教授である三船恒裕さんにお話を聞きました。

<プロフィール>

三船恒裕

1982年生まれ。高知工科大学経済・マネジメント学群教授、博士(文学)。2004年、東洋大学社会学部社会心理学科卒業。北海道大学大学院文学研究科修士課程および博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、今に至る。

集団内への協力行動や集団間の攻撃行動の心理・行動メカニズムを社会心理学、進化心理学、行動経済学の観点から研究している。近年は国際政治学者との共同研究も展開している。社会心理学研究、Evolution and Human Behavior、Frontiers in Psychology、PLoS ONEなどの学術雑誌に論文を掲載している。

研究論文・受賞詳細 https://www.kochi-tech.ac.jp/profile/ja/mifune-nobuhiro.html

戦争するのは「本能」ではない

Next Wisdom Foundation(以下NWF):まずは、三船さんの研究について教えてください。

三船恒裕さん(以下三船):昨今のロシア・ウクライナ情勢のようなものが生じてくると、「なぜ人々はそんなことをしてしまうのか」という疑問が頭をもたげてくると思います。その疑問に対して、「戦争というのは人間に備わった本能が起こすものなのだ」「他の動物も争っているじゃないか。動物が争うのは仕方がないことだ」といった言説が聞かれます。この言説について全く根拠がないかというと、実はそうとも言い切れない研究がいくつかあります。

ただ、私がやってきた様々な実験研究を見てみると、人々が自分とは異なる集団の人に対して、異なる集団の人だからという理由だけで攻撃する本能は持っていないのではないかというのが示されてきています。今日は、このような実験研究を紹介します。

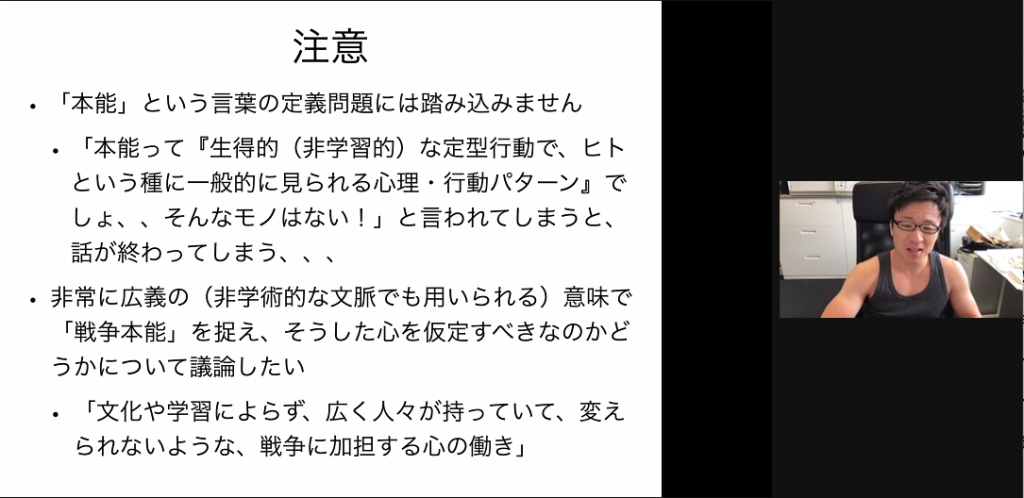

先に注意事項として、今の学術的研究では本能という概念がほとんど扱われないことを伝えておきます。ただ、「だから本能と言うこと自体がナンセンスだ」と言ってしまうとそこから話が進みません。ここでは、非学術的な文脈でも用いられるという意味で、例えば、文化や学習に依らず広く人々が持っていて、一般的に闘争本能といった言葉でイメージされる心の働きが、学術研究ではどんなふうに扱われているのか話していきます。

まずは、扱いやすいように概念の定義を精緻にしていきます。戦争の本能……本能かどうかは置いといて、社会心理学では内集団バイアスと言いますが、人間が戦争に加担するような行動傾向を持っているという研究が多くなされてきました。ここでは内集団バイアスという現象を中心に、研究を紐解いていきたいと思います。

内集団バイアスとは何か? 内集団と外集団、英語で言うとin–group/out–groupと言いますが、自分が所属している集団を内集団、所属していない集団を外集団と呼びます。内集団と外集団は様々な形で定義されます。例えば、Next Wisdom Foundationという集団に所属している皆さんはその中で内集団ですが、高知工科大学にいる僕は外集団ということになります。しかし、視点を広げて、例えば日本にいる人を仮に日本人と括ると、皆さんと私は内集団になり、アメリカ人は外集団になります。

このような形で、様々なレベル・規模の中で人々は内集団に属しながら、外集団の人とも関わり合いながら生きているというのが社会生活です。その中で、人々は内集団バイアス傾向を示します。すなわち、一般的に人々は、内集団には協力して外集団には攻撃するという傾向を示すことが、様々な研究分野で主張されてきました。例えば、小学校の運動会のクラス対抗競技会では、クラスの中で協力し合い、他のクラスとは競争し合うといったことです。そして、最も悲惨な例が国家間の戦争や、民族・宗教の違いによって差別的な扱いをすることであり、様々な場所で見られているわけです。

エロスとタナトス、それから環境要因論へ

三船:私は、こういった内集団バイアスをもたらす根本的な心の働きは何なのかという疑問を持ちました。もちろん、国家間の文脈で働く心の働きと、クラス間の対抗競技で働く心の動きは全く違うと思いますし、そこでは集団間の文脈に基づく様々に異なる心の働きがあるだろうと思います。しかし、一般的に様々なところで内集団バイアスが見られるのであれば、何かしら共通する心の働きがあると考えてもいいのではないかと思い、様々な研究をしてきました。こうした研究はこれまでにたくさん行われてきましたが、最初はジグムント・フロイトだと思っています。

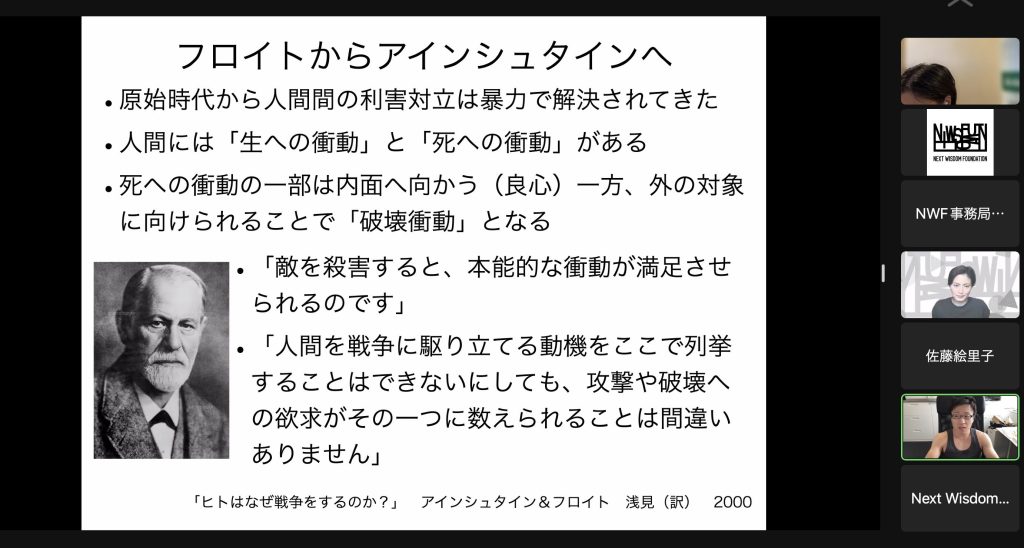

第一次世界大戦後、当時の国際連盟から当時の究極の叡智であったアルベルト・アインシュタインにこんな依頼がなされました。「今の文明で最も大事だと思われる事柄を取り上げて、最も意見交換をしたい相手と書簡を交わしてください」と。アインシュタインは戦争というテーマを取り上げ、書簡の相手に当時、心理学で有名だったフロイトを選びました。この書簡は、アインシュタインからフロイトへの手紙で始まり、それに対してフロイトが返事をするという形をとっています。(『ひとはなぜ戦争をするのか(アルバート・アインシュタイン、ジグムント・フロイト、訳:浅見昇吾、解説:養老孟司・斎藤環、講談社学術文庫)』アインシュタインはフロイトへの手紙で、彼なりの直感からこんなことを言ってます。

まず、数世紀にわたって国際平和を実現する努力がなされてきたにも関わらず平和が実現しないのは、人間の心自体に問題があるのではないかと。アインシュタインなりに、権力欲や破壊衝動があると仮説を提示した上で、フロイトになぜ平和が実現しないのかを問います。

それに対してフロイトは、アインシュタインの言葉を全面的に認めます。私は、あなたが言ったことは全てその通りだと感じると。その上で、フロイトがやってきた精神分析的観点を元に解説をする形で、彼なりの分析を披露していきます。書簡では様々なことが語られていますが、主に以下のような主張をしています。

原始時代から、人間間の利害対立は暴力で解決されてきた。そして、これは後期フロイト論の重要な二つの構成要素の話ですが、人間はエロスと呼ばれる生への衝動とタナトスと呼ばれる死への衝動を持っているとフロイトは主張します。フロイトの言う死への衝動は、実は他人を殺したいという衝動そのものではない。彼は死への衝動を自分自身を殺したい・自分自身が死へと向かう衝動だと考えているのですが、この衝動が、自分を生かしたいというエロスと衝突するのだと主張します。これを解決するために、人々は死への衝動の対象を自分から外へと置き換える。その外の対象が、いわゆる戦争の対象となるような他の集団の人々なのだ、といった主旨を述べています。これがいわゆる破壊衝動で、フロイトは、敵を殺害すると本能的な衝動を満足させられる、人間を戦争に駆り立てる動機のひとつとして攻撃や破壊への欲求があることは間違いないと言っています。

おそらくこれが、戦争本能論の原型と言っていいと思っています。自己へと向かうタナトスを外集団へと向かわせることによって、人々は他人を殺したいという本能を身につけている、ということの根拠がここにあります。ただ、フロイトの学説はほとんどが実証研究の俎上にはのらずに、彼なりの観察に基づいた推論で構成されているので、実証的な知見で支持されたとは言えないのが現状です。

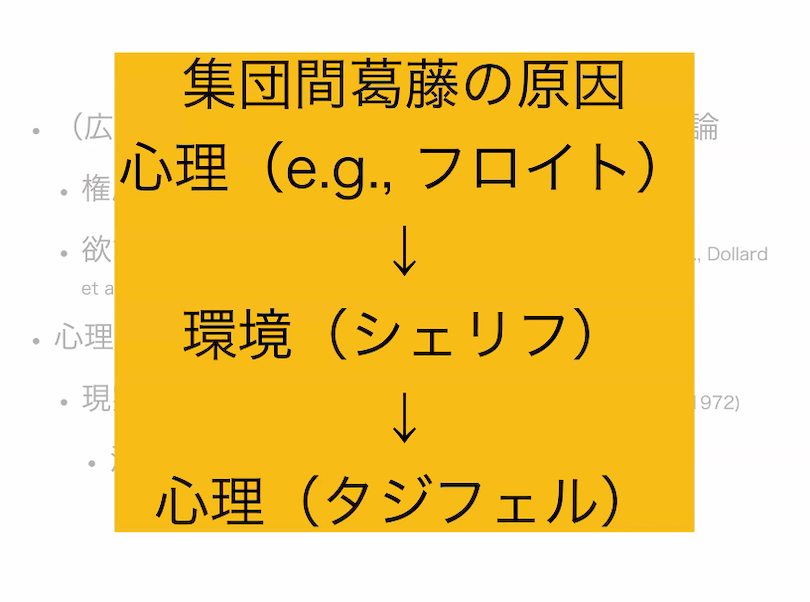

その後、心理学や社会心理学ではフロイトの学説を実証することを重視し、フロイトの説から派生する様々な説が提唱され、実証研究の土壌にのせて検討されてきました。広い意味でフロイトの影響を受けた理論としては、権威主義的パーソナリティや欲求不満攻撃仮説から派生するスケープゴート仮説などが提唱、実証されてきました。このあたりは、フロイトの説も含め、戦争へと向かわせる行動を生じさせる原因は心の中にある、根本的な原因は心にあるという見方をする点で共通しています。

一方で、研究の流れとしては戦争本能論から一度反転するんです。ここでは詳しい説明は省きますが、社会学や社会心理学の黎明期に提唱された現実的集団葛藤理論は、心に原因があるのではなく環境に原因があると言います。例えば、A国とB国は、領土上の希少な資源を巡って争わなければならない状況があるから争うのであり、そういう状況がなければ人は争わないというものです。ここには、環境あるいは状況が根本的に重要な要因で、心はその派生として生じるのだという主張も含まれます。

簡単にまとめると、まずフロイトが戦争発生の重要な要素は心理だという学説を唱えた後に、(Muzafer)シェリフが、そうではなく環境が重要だと言い出した。そこからもう一度、心理のほうに戻ってくる流れがあります。これが次に説明するヘンリ・タジフェルらが行った最小条件集団およびそこから出てくる社会的アイデンティティ理論というものです。

集団間葛藤の要因がなくても、内集団バイアスが生じる?

ここからは、皆さんが実験の参加者になったと思って聞いてください。皆さんは各々が実験に参加するために実験スペースに来ています。他の人も同じ実験に参加していることは分かっている状態ですが、個別ブースなので他の人の顔は見えず、声も聞こえません。匿名性が保たれた状況です。

皆さんのパソコン画面に「これからAとBという二つの絵が表示されます。皆さんには出てくる二つの絵のどちらが好きかを回答していただきます。直感で構わないので、どちらか好きな方を選んでください」と説明が出ます。1回目の絵でAとBの2枚の絵が出て、皆さんは好きな絵を選びます。2回目・3回目と何度も2枚の絵から好きな1枚を選んでいきます。回答が終わると、このような解説が出ます。「皆さんに見てもらった絵は、一方の絵がパウル・クレーという画家が描いたもので、もう一方がワシリー・カンディンスキーという画家が描いた絵です。皆さんは、クレーとカンディンスキーどちらの絵を好むかを回答しました。そして、次の課題を行うにあたって二つの集団が必要になるため、便宜上、皆さんをクレー集団とカンディンスキー集団に分けます」。ここからは個々人に「あなたはクレー集団」「あなたはカンディンスキー集団」と告げられます。ここから次の課題です。

画面に、「自分以外の2人にお金を分配していただきます。1人はカンディンスキー集団、もう1人はクレー集団の人に分配をしてください。同じように、あなたがもらうお金は他の人がどのように分配したかによって決まります」ここでは個人を識別する情報は伏せられていますが、Xさんはクレー集団、Bさんはカンディンスキー集団と、どちらの集団に属しているかは分かっています。

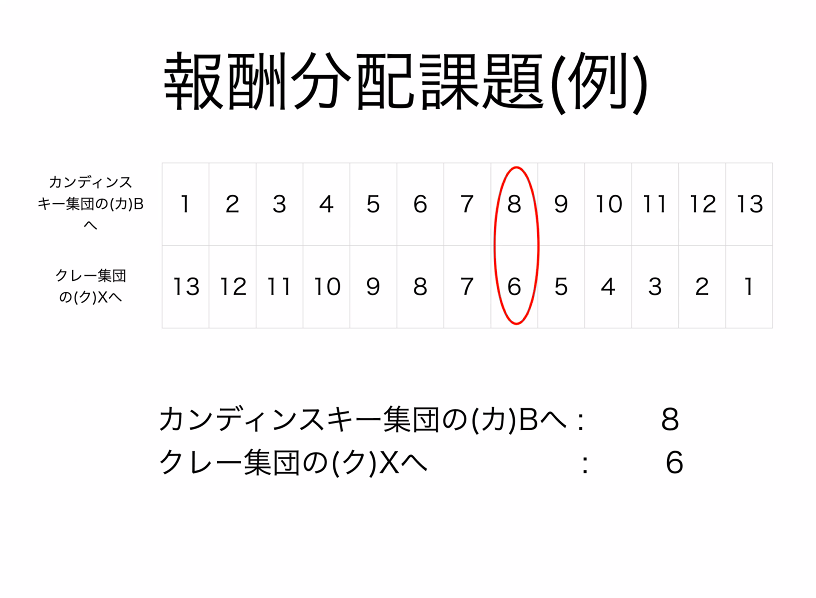

挙げている図は、報酬分配の例です。マトリックスを見て、どの分配を選ぶかを決めてもらいます。例では、赤い丸で囲ってある8・6のペアを選び、カンディンスキー集団のBさんへ8ポイント、クレー集団のXさんに6ポイントのお金を渡します。これが1971年にH・タジフェルらが行った最小条件集団実験の概要で、14〜15歳の男子生徒64名に対して行いました。

この実験では、多くの人が自分と同じ集団、すなわち内集団に対して多くお金を分配する行動を示しました。つまり、上の例だと、自分がカンディンスキー集団だったらマトリックスの右側に丸をつけ、自分がクレー集団だったらマトリックスで左側に丸をつける傾向が出てきたわけです。

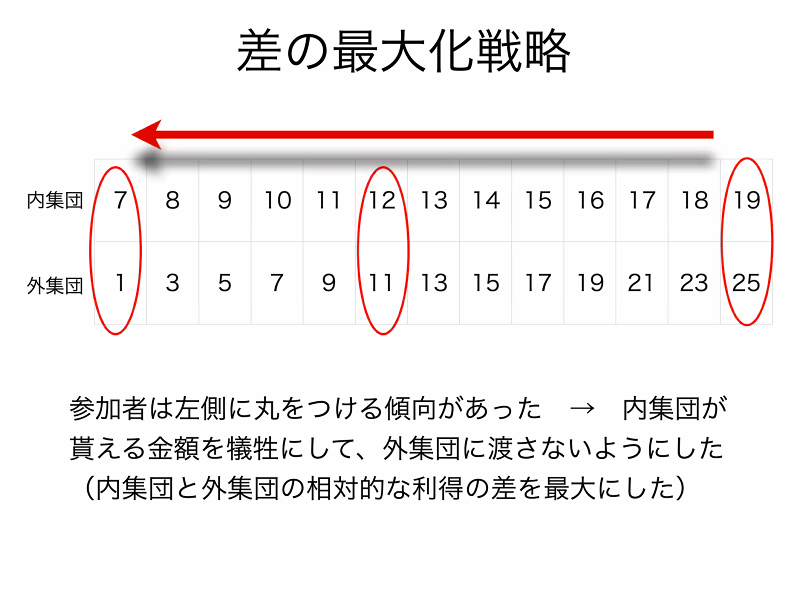

さらに面白い現象として、差の最大化戦略が見られたということです。表示されているマトリックスをよく見ると、右側は内集団に対して19ポイント、外集団に対して25ポイントです。これが左側になると、内集団に対して7ポイント、外集団に対して1ポイントです。つまり、内集団のことだけを考えると右側に行くほど7より19なのでたくさんもらえます。しかし、一番右側につけると内集団は外集団よりも6ポイント少なくもらいますが、途中の12・11というところにつけると、内集団は外集団よりも1ポイント多くもらいます。そして、実験では右側の19よりも左側に付ける傾向を見せました。つまり、人々は内集団の絶対的な利得を高めるよりも、内集団と外集団の相対的な利得の差がつくように選択をしたことが実験で報告されました。これが、最初に報告された最小条件集団の概要です。

思い出してください。クレー集団・カンディンスキー集団は絵の好みという些細な基準で分けられただけで、実験室の中でのみ存在する集団です。そこには現実の集団が持つ集団間葛藤を起こすような様々な特徴がありません。クレー集団とカンディンスキー集団の間でクラス対抗競技会を行うわけでもなく、両集団に100年に及ぶ争いの歴史があるわけではなく、クレー集団は悪い人ばかりだというステレオタイプもありません。にも関わらず、内集団バイアスが生じたことが確認されました。

この印象的な結果を出した実験の後に、多くの研究がなされました。やはり、多くの研究で内集団バイアスが生じることが確認されてます。イギリスだけでなく、アメリカや日本でも見られています。私の行った研究でも、子どもだけでなく50・60代の大人も同じような傾向を示すことが確認されました。

この傾向はどのように説明できるのかをアイデンティティという形から説明を試みたのが、社会的アイデンティティ理論と呼ばれるものです。ざっくり説明すると、人間というのは自分を集団の一員として定義する状況だと、自分自身とその集団を同じものと感じる、と主張する理論です。

例えば、オリンピックで日本人選手が活躍したときに私たちはなぜ嬉しいのかというと、日本人だからです。日本人である選手と日本人である私が、あたかも同じような人間で同じような特徴を有してる同じような人間だと思っているからこそ嬉しく感じるのだと主張するのが、社会的アイデンティティ理論です。

この心理が最小条件集団でも働いたのだと主張するわけです。集団内の他者が得る利益や評価、あるいは集団内の他者がすること・されてしまうことが、あたかも自分自身のことのように感じる。それによって、内集団への好意的な評価や協力的な行動が生じると、社会的アイデンティティ理論は主張しました。

ここで、心に原因が戻ってくるわけです。戦争のような集団間で争う心の働きというのは、そもそも人々が持っている自己ないしアイデンティティというものに起源があるのだと。なぜなら、集団と言われただけで差別してしまう。そもそも直面している集団という客観的な環境の中に原因がないのだから、心の中に原因があるという見方が優勢になりました。

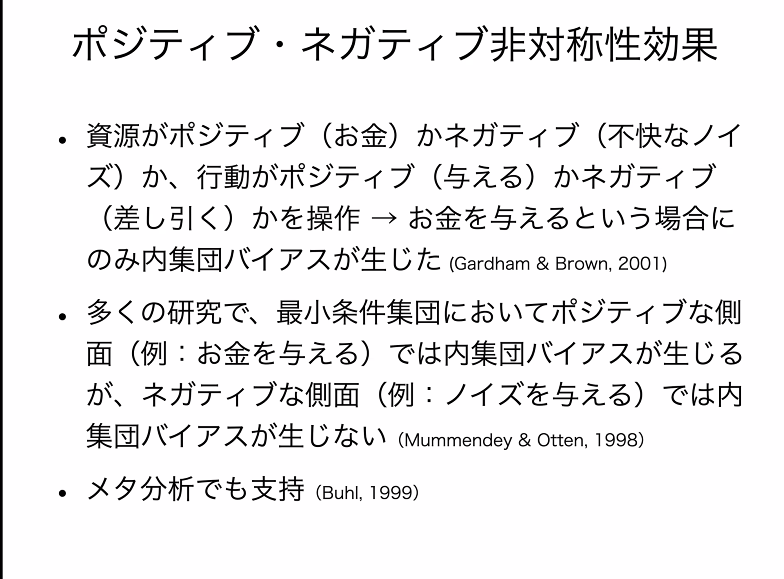

ただし、この見方はその後の実験研究で、言いすぎたと修正が入ります。その代表的な現象の一つが、ポジティブ-ネガティブ非対称性効果と呼ばれるものです。

先ほど見たマトリックスでは他の人にお金を与えると説明しましたが、ここでは、マトリックスの数字は他の人に与える不快なノイズの長さを表現している、あるいは何かを与えるのではなく、差し引くというふうに説明します。8という数字を選んだら、8秒間不快な音を鳴らすとか、8ポイントを相手から差し引くとか。使う資源がポジティブなものかネガティブなものか、行動がポジティブなのかネガティブなのかという感じで、2×2のパターンで先ほどのマトリックスの選択をやると、実はどちらもポジティブ、すなわち、お金を与えるという場合だけで内集団バイアスが生じました。不快なノイズを与えるときは、内集団バイアスが生じないことが報告されたんです。このネガティブな側面、ノイズを与えるといった状況だと、少なくとも内集団バイアスが最小条件集団では生じないことが様々な研究で示されています。

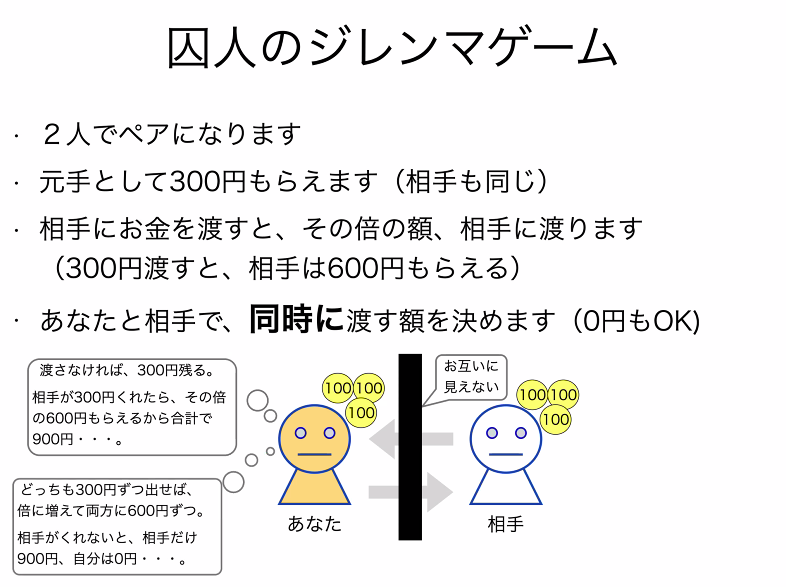

つまり、実は外集団に対して攻撃的に振る舞うことはないのではないかと社会心理学者は気がつきました。他にも、私は実験経済ゲームでよく使われる囚人のジレンマゲームを用いた研究を行いました。2人一組のペアになり、相手にお金をあげるかどうかを決めるゲームです。例えば、私とAさんがペアになり、私もAさんもゲームの元手として300円を持っています。私がAさんに渡すと私の元から300円が無くなり、Aさんは600円をもらうことができます。そして、Aさんも私に対して同じルールでお金を渡すかどうかを決めます。Aさんが私にお金を渡さなければ、合計900円を得る。Aさんにとっては、この状態が最も自分が儲かると思うわけです。自分の利益しか気にしない前提で考えれば、両者はお金を渡さないことになる。でも、多くの研究で多くの人が他の人にお金を渡す行動が見られています。この研究は、自分がコストをかけて他の人に資源を渡すという協力的な行動を測定できるゲームとして様々な場面で用いられています。これを先ほどの最小条件集団の内集団・外集団で比較してみるという研究をしました。

相手について分かっているのは、クレー集団かカンディンスキー集団かというだけです。300円を持っていて、相手に何円を渡すか選択してもらいます。そうすると、相手が内集団か外集団かで渡す金額が変わります。内集団の相手に対して外集団よりも多くお金を渡したので、内集団バイアスが生じたということになります。

一方で、実はこの実験では、「相手はクレー集団かカンディンスキー集団か分かりません」という条件も設定されていました。そうして、相手に対して何円渡すか決定させると、相手が外集団の条件と比べて統計的に差が無いという結果になります。つまり、相手がどちらの集団か分からないという場合よりも、外集団に対して協力率が下がるわけではないということです。つまり、人々は内集団に対して特に協力しやすい、けれど、外集団に対して特に攻撃しやすいバイアスを持つわけではないことが様々な研究で示されています。つまり、心理学の中では「戦争本能論」は実証的に否定されている、ということになります。

人は進化の過程で外集団への攻撃を身につけた?

三船:戦争本能論を考える上で、最近の話として紹介しておきたいのが、「進化の観点からすると、人は外集団への攻撃性を進化の過程で身につけた」という主張です。これは、科学のトップジャーナルのひとつである『Science』に、チェとボウルズが発表した研究です。彼らは、定義的には内集団バイアスと同じですが、偏狭な利他主義という傾向がヒトにおいて進化可能だったとする進化シミュレーション研究を発表しました。

ざっくり説明すると、コンピュータの中で、仮想のエージェントとして内集団に対して協力するか・しないかという遺伝子を持つエージェントと、外集団と争うか争わないかという遺伝子パターンを持ったエージェントを設定して、それらのエージェントに対して様々な形でやりとりをさせて、最も資源を多く獲得したものが次の世代に自分の子孫を残すという形の進化をコンピュータプログラム上で再現しました。そこで、どのようなエージェントが進化可能なのかを見ています。

そうすると、内集団に対して協力するだけで、外集団と争わないエージェントは進化しない。一方で、外集団と争うだけで内集団に対して非協力なエージェントも進化しない。進化するのは、内集団に対して協力し、かつ外集団と争う傾向を持つエージェントが進化可能だと示されました。

これは大きなインパクトを持って注目された研究です。著者の一人であるボウルズは、データでも裏付けられるのではないかということで、民族史的・考古学的なデータを使って太古の昔に人々の間で戦争のようないわゆる集団と集団の争いがどれだけあったのかを推定した研究も『Science』に載せました。ざっくり説明すると、そんなに多くはないけど、無視できない程度に太古でも人々は集団間で争っていたという主張です。

彼らは社会心理学がやってきた研究を、ほとんど無視しちゃったんです。彼らは、「進化論の分析対象となるのは基本的にエージェントにコストのかかる行動だ」と言って、先ほど説明したタジフェルのマトリックスのようなものは意思決定をする人にコストがかかっていないから関係の無い話だと、ざっくり否定しています。私たちが行った研究では囚人のジレンマゲームによってコストのかかる行動を測定しているのですが、それも無視されました。ただ、ただ、囚人のジレンマゲームの非協力行動は自分の資源を渡さないということであり、攻撃的な行動と言っていいかというと、ちょっと違うだろうなと思うわけです。言ってみれば、無視することと実際に殴ることは違うということです。ここで分析対象になっているのは、相手の資源を引き下げるという意味での攻撃的な行動なので、それを測定しないと、進化論的に主張されている偏狭な利他主義の検証はできないと。そう言われればそうかな、という形で納得はしています。

人は、外集団へ攻撃する習性はないのでは?

三船:その上で、僕も含めて様々な研究者が様々なパラダイムを使って、人々は外集団に対する攻撃性を持っているのかを検証する実験がなされています。実験はたくさんありますが、ここでは僕がやっている研究パラダイムを紹介します。先制攻撃ゲームと名付けたゲームです。

非常に単純なゲームで、二人一組でコンピュータ画面を通してやりとりをします。それぞれのコンピュータ画面には赤いボタンが1個だけ表示されています。やることは一つ、赤いボタンをクリックするかどうかです。制限時間は30秒で、二人とも元手として1,500円を持っていて、赤いボタンを押すと100円を支払い、押されると1,000円を払うというルールがあります。例えば、三船が押したら三船の元手は1400円に減り、押された相手のAさんは1,000円支払って元手が500円になります。二人ともボタンを押した場合は、早押しで決まります。二人とも30秒間押さなければ二人とも1,500円をもらって終わりです。これをマトリックスにするとこうなります。

お互いに、相手がボタンを押さないと考えると、押さなければ1,500円もらえるから一方的に押さない方がいいんです。けれど、なぜか知らないけれど「相手は押すかもしれない」と思ったら、自分が先に押した方がいいわけです。500円残るよりも1,400円の元手が残ったほうがいい。

この実験では、「なぜか知らないけど、相手は自分に対して嫌なことをしてくるかもしれない」という予測によって生じる防衛的な攻撃行動を測れるのではないかと思って開発したゲームです。

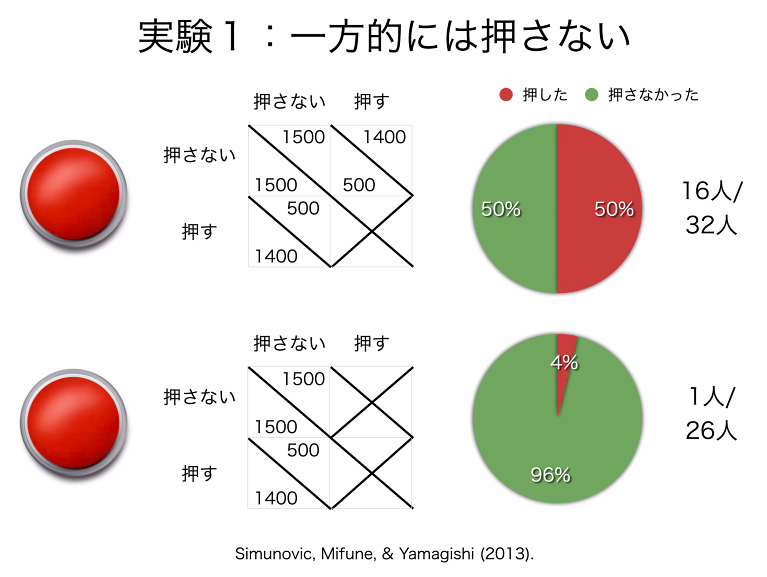

実験1のマトリックスの上は、二人ともボタンが押せると知った状態の結果です。そうすると、半数の人がボタンを押します。下は、相手はボタンを押す権利がないと知った上で実験をした結果です。そうするとほとんどの人が押さないんです。やはり、相手の攻撃を防衛するための攻撃が生じたことがわかります。

では、これを先ほどの最小条件集団に持ち込んでみます。クレー集団・カンディンスキー集団に分けた上で、どちらかの人に対して1回だけ先制攻撃ゲームを行ってもらいました。二人ともボタンを押せるという条件です。ちなみに、クレー集団・カンディンスキー集団に分ける手続きは他のゲーム、例えば囚人のジレンマゲームや独裁者ゲームなどで内集団バイアスが生じたという手続きをそのまま使ってます。先制攻撃ゲームではなく、囚人のジレンマゲームだったら、内集団と外集団に差が出るという手続きを確認した上で、同じ手続きで二つの集団に分けて、今度は先制攻撃ゲームをやってもらうということです。

そうすると、内集団の相手と外集団相手でボタンを押す割合は変わらないという結果が得られました。もちろん、一度の実験で結論を出すのは時期尚早なので、パラメータを変えた上でもう一度実験をやってみましたが、やはり変わらないという結果が得られています。つまり、先制攻撃ゲームを使った実験では、外集団に対して特に攻撃的になるという現象は観察されなかったということです。

他にも第三者罰ゲームや集団間囚人のジレンマ差の最大化ゲームといった他のパラダイムもあります。さきほどの偏狭な利他主義を持っていると主張する研究者がしばしば、第三者罰ゲームで実際に外集団に対する攻撃が出たという根拠として出すんです。

パプアニューギニアという小規模社会、いわゆるヒトがチンパンジーとの共通祖先と枝分かれした頃、その昔の生活形態に似た生活をしてる人たちを対象にした実験で外集団に対する攻撃が出たことを報告したので、それなりに説得力高く受け入れられてしまったところもあるのですが、よくよくデータのパターンを見ると、本当に外集団に対する攻撃性で解釈しきれるのかなと疑問が残る結果になっています。また、同じように第三者罰ゲームを使った他の研究で一貫して外集団への攻撃が出ているかというと、そうではないことも分かっています。集団間囚人のジレンマ差の最大化ゲームを用いた研究でも、外集団への攻撃はほとんど生じないことが示されています。

ここまでをまとめると、人々は単に集団に分けられただけで、つまり最小条件集団という状況であっても、内集団と外集団を区別して扱うバイアス自体は持っています。いろんな研究で内集団と外集団に差をつけるという結果はたくさん見られてます。ただし、そのバイアスというのは、内集団に対する協力であって、外集団への攻撃ではないということです。

多くの研究で、人々が外集団への攻撃性を持つとは言い難いという結果が得られてます。もちろん科学的に正確な言い方をすれば、まだ発見されていないだけなので、これから発見される可能性は十分にありますが、少なくとも様々な手を使って実験しても出てこないということは、限られた状況でしか出てこない、ということまでは言えるだろうと思っています。

現実に今の情勢では、人々は外集団への攻撃性を見せていることが様々な場面で見られています。ウクライナ情勢もそうですが、新型コロナウイルスが流行しはじめたときにBlackLivesMatter が起きたことも、外集団に対する攻撃性と言ってもいいかもしれません。つまり、現実場面では様々なところで外集団への攻撃性が見られることも事実だと思います。だから、人々がどういった時にそのような攻撃性を発するのかということも調べていかないといけないのですが、まずは「戦争本能論」に立脚して話を進めるのはやめましょうというのが、私の主張です。

>>「質疑編」へ続く